A literatura colonial guineense (2)

Por Leopoldo Amado

Desde a primeira tipografia em 1879, até à década de 30 do século XX

O

O último quartel do século XIX foi deveras decisivo para a colonização portuguesa da Guiné, pois que ante a resistência dos guineenses e a cobiça estrangeira, Portugal foi obrigado a acelerar os seus propósitos de colonização com a implantação compulsória da administração e a criação de um mínimo de infra-estruturas que garantissem a soberania sobre o território. Em 1870 Portugal saiu vencedor da disputa por Bolama em que se vira envolvido com os Ingleses, mediante a sentença arbitral do Presidente norte-americano, Ulisses Grant. Criaram-se então as condições para a autonomização administrativa do território, até aí sob tutela do Governo-geral de Cabo Verde. Assim, em 1879, a Guiné tinha ganho o estatuto de Província e Bolama, que em 1871 tinha ganho estatuto de Concelho passa a ser a capital da Província, passando o Governo da Guiné a preocupar-se mais com as

guerras de pacificação e consequente implantação da administração, processo esse que se estendeu, grosso modo, até aos finais da década de 30 do século XX.

Dominada (?) a resistência dos africanos, temperadas as desavenças, os colonos entregaram-se às tarefas mais prementes como, por exemplo, a instalação da tipografia em 1879 e a criação do Boletim Oficial da Guiné em 1880 que, não obstante alguns pequenos hiatos, foi publicado ininterruptamente até 1974. E o que as agruras do clima e as

guerras de pacificação não conseguiam fazer, alcançava-o o anseio do tempo memorial vivido, a sombra de um passado esfumado ao longe, como atestam os primeiros jornais publicados na Guiné:

Ecos da Guiné em 1920,

A Voz da Guiné em 1922 e

Pró-Guiné em 1924. Estava-se ainda na fase em que a saudade da terra-mãe gravitava em volta dos demais temas e motivos de literatura jornalística ao mesmo tempo que a apologia do desenvolvimento colonial era a tónica omnipresente.

Vivia-se até dos rescaldos decorrentes da implantação da República na metrópole, tanto mais que dois desses periódicos pioneiros,

A Voz da Guiné e o

Pró-Guiné se intitulavam, respectivamente, de

quinzenário republicano independente e

órgão do Partido Republicano Democrático. Raras vezes se fazia referência à população africana, pois era bastante diminuta, senão insignificante, a sua presença na vida urbana colonial, na qual, aliás, era somente a tolerada pelos serviços domésticos que realizavam junto dos colonos. Quando se dizia entusiasticamente que

quando alcançarmos a meta das nossas mais caras aspirações, erguendo bem alto (...) o nome de Portugal..., faziam-no por exclusão de partes; decerto não pensavam na população africana que ainda não tinha conquistado qualquer outro estatuto social que não o de

selvagens.

Se por um lado se assistia ao surgimento, ainda ténue, daquilo a que se poderia impropriamente chamar elite africana, por outro, a embrionária cristianização ainda não tinha desabrochado os seus frutos. O agente da administração, o soldado e o comerciante estavam todos entregues a uma vida enfadonha de procura de posses a que também os missionários não foram alheios. Era isso que reflectia a imprensa da época: um ambiente em que proliferava a maledicência, onde uma multidão burocrática efusiva se projectava nos jornais, uns contra os outros, em ataques e contra-ataques; em suma, um ambiente que denotava fortemente o sentimento generalizado de degradação moral e política a que estavam sujeitos os colonos na Guiné.

Daí que não se produziu literatura no sentido estrito da palavra, salvo algumas manifestações poéticas (poucas) que, mesmo assim, pouco ou nada tinham de africano. Era, pois, a fase da saudade, a saudade que os consumia porque além da inexistência de uma atmosfera propícia ao fluxo cultural recíproco entre europeus e africano - agravada ainda pelas

guerras de pacificação –, o

ethós curioso do colono foi insensível ao conhecimento das

balizas do mundo, do diferente e, paradoxalmente, até do exótico. Nem a magnificência do cenário, de fascínio quase narcotizante aos olhos europeus da altura foi capaz de despoletar manifestações literárias, nem mesmo aquelas empapadas de exotismo como as produzidas, por exemplo, no mesmo período, em Angola ou Moçambique. Quando em Março de 1922

O Século publicou uma notícia que dava conta que um médico brasileiro provou ser capaz de mudar indivíduos negros em brancos,

A Voz da Guiné comentou o facto da seguinte maneira: "...

Ora lavre lá dos tentos o Senhor Oclávio, e faça rapidamente, essa maravilha, porque nos livra deste grande mal: a dúvida em que estamos sempre de quais serão os pretos... Mas por favor, não os deixe com malhas". De resto, é evidente a ousadia e a sem cerimónia com que foi publicado este comentário, o que só prova a inexistência na época de uma elite africana esclarecida que pudesse desencorajar a sua publicação.

É que na Guiné da época, já o dissemos, as condições de inserção social do africano na sociedade colonial não foram de molde a que isso pudesse acontecer, à semelhança, por exemplo, do papel precursor e catalisador que teve a Revista

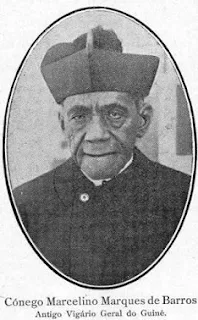

Luz e Crença em Angola, revista essa que impulsionou a criação da Associação Literária Angolense. Tanto assim era o ambiente de relacionamento entre portugueses e africanos que nas primeiras décadas do nosso século não surgiu nenhum guineense que merecesse o designativo de continuador da obra de Marcelino Marques Barros, figura importante do último quartel do século XIX que, em nossa opinião, terá lançado os germens da identidade nacional guineense, à qual está indiscutivelmente ligada a sua opção de estudo do crioulo e de algumas línguas nacionais.

Nem mesmo o

escuro e obscuro português, como o próprio Honório Barreto se intitulava, foi tão longe em matéria de nacionalismo como Marcelino Marques de Barros, não obstante se deverem àquele as constantes denúncias do racismo colonial, hesitantes embora, dado os cargos que desempenhou em colaboração com o sistema colonial. Como repetidas vezes já dissemos, as condições de inserção do guineense na sociedade colonial eram muito reduzidas, salvo casos muito pontuais. E a provar isso recorremos ao artigo segundo do decreto número 16.473 de 6 de Dezembro de 1922, que pregava:

para efeitos do presente estatuto são considerados indígenas os indivíduos de raça negra ou dela descendente que, pela sua ilustração e costumes, se distingam do comum daquela raça; e não indígenas, os indivíduos de qualquer raça que não estejam nestas condições. Como se pode ver por esta disposição legal, estavam criadas as condições jurídicas para a marginalização social do guineense, se considerarmos a clivagem institucionalizada e ainda o grau de instrução, que era quase nulo.

Quanto à cristianização, também não prosperou significativamente. Cacheu, que antes de 1932 era o centro religioso mais importante da Guiné, tinha pouco mais de mil devotos que, mesmo assim, amiúde regressam às suas práticas religiosas tradicionais. A escola-oficina da Missão de Bolama, instituição que mais produziu guineenses letrados na altura, foi fundada em 1933, quando Cacheu, até então considerada como o apanágio da designação

Roma da Guiné, perdeu o papel de primazia ante a importância religiosa que Bolama adquiriu devido essencialmente à emigração em massa de caboverdianos.

Antes da chegada em massa de caboverdianos, de facto, a bifurcação entre a sociedade guineense e a colonial era bastante mais acentuada. Foi o elemento étnico caboverdiano que aproximou as duas componentes sociais que coexistiam quase separadamente. E não foi por mero acaso que tal foi possível: a chegada em massa de emigrantes caboverdianos foi encorajada pelas autoridades coloniais com o fim de propiciar a miscigenação cultural e biológica, pensando erradamente – como mais tarde se provou – que o ambiente dela decorrente iria ao encontro dos propósitos do sistema colonial. Curiosamente, a emigração massiva de caboverdianos para a Guiné coincidiu no tempo com um período de menos tensão social, pelo que pode ser tido como um marco de referência no processo de implantação da colonização efectiva na Guiné, sem receio de exagerarmos, pois basta ter em conta o peso dos caboverdianos na administração colonial da Guiné.

Ora, se é verdade que a emigração cabo-verdiana para a Guiné provocou grandes alterações na estrutura social que prevalecia antes, não é menos verdade que, por outro lado, a sua presença e posição social terão facilitado a

crioulização social em toda a Guiné. Assim, se por um lado o contacto entre caboverdianos e guineenses foi salutar graças às afinidades históricas e linguísticas (prova isso que ambos eram subjugados pelo colonialismo, pelo que decidiram lutar juntos pela sua libertação), por outro, os guineenses não viam com bons olhos a identificação e, em alguns casos, a colaboração que os caboverdianos, na verdade, prestaram ao aparelho colonial--administrativo na Guiné. Porém, hoje que a reminiscência do passado colonial tende a revelar-se menos forte do que a vontade dos povos em se entenderem, torna-se um imperativo inadiável a necessidade de enquadramento cultural das contribuições valiosas de características coloniais que alguns caboverdianos assinaram, sendo de destacar no domínio literário os exímios romancistas Fausto Duarte e João Augusto Silva, e no ensaio, Juvenal Cabral (pai de Amílcar Cabral) e Fernando Pais de Figueiredo

(7).

No que diz respeito aos guineenses, se exceptuarmos os estudos de Marcelino Marques Barros e alguns artigos de Caetano Filomeno de Sá com interesse de estudo na perspectiva da Literatura Colonial, somos forçados a admitir que aos guineenses, a política colonial nunca permitiu o acesso em massa à cultura e à instrução, o que explica em medida considerável as razões porque na Guiné colonial não terá existido um movimento literário ou cultural que pudesse de algum modo constituir-se no embrião da literatura nacional, à semelhança, por exemplo, de

Vamos descobrir Angola ou do movimento

Claridade, no caso caboverdiano. Estamos mesmo em crer que aos guineenses não foram abertos outros caminhos que não o da resistência contra a colonização, mesmo depois de terminadas as

guerras de pacificação (8).

Escusado é pois dizer que as condições nas duas primeiras décadas não eram propícias ao florescimento literário. À excepção de alguma actividade jornalística que esporadicamente publicava uma poética saudosista-colonial, que saibamos, não foi publicado qualquer outra obra literária colonial além do poema

Desejo Mórbido de Maria Archer e

Mariazinha em África*, de Fernanda de Castro. Aquela, sequiosa de exotismo tropical, canta prodigiosamente os mistérios do sertão ao mesmo tempo que estabelece os contrastes entre a metrópole e a Guiné. Como quer que seja, Maria Archer figura como a primeira literata-colonial guineense e o seu poema

Desejo Mórbido, data de 1918.

Foi, na verdade, Fernanda de Castro (s) quem, deliberadamente ou não, introduziu, se se quer, uma literatura social na qual era tida em linha de conta a realidade da sociedade guineense e colonial da altura. Ousamos mesmo dizer que a produção literária-colonial desta autora inaugurou – do ponto de vista historicista – um novo período, não só devido à introdução de um discurso literário novo, como também pelas transformações sociais e sociológicas de que a sua produção literária-colonial são o prenúncio, o testemunho e o reflexo. As reedições aumentadas, mas sobretudo alteradas, do

best-seller Mariazinha em África (9) conferem uma particularidade flagrante aos escritos desta autora, na medida em que permitem-nos discernir as atitudes do Estado Novo perante a política colonial da Guiné. Além disso, não é apenas o exotismo, o paternalismo e o desconhecimento do

outro civilizacional que faz da produção literária-colonial uma peça-chave para a compreensão das metamorfoses da política oficial de que também comungava Fernanda de Castro

(10). É, digamos assim, a idiossincrasia com que encarou a sua produção literária-colonial, o que a forçou nas reedições havidas a alterações ideográficas de fundo, de forma a se equidistar do Estado Novo que, paradoxalmente, apregoava a multirracialidade. O racismo colonial, hábil, tinha também uma actuação e respectiva teorização correspondente. Nuns artigos que publicámos no jornal

Angolê – Artes & Letras, demonstramos através de um estudo comparativo de diferentes edições de Mariazinha em África a forma como ela foi procedendo a uma gradual suavização da visão colonial ou colonialista do negro-africano, ou seja, da carga conceptual e preconceitual pejorativas.

Já escrevemos algures que o livro de Fernanda de Castro

Mariazinha em África teve mais de um dezena de edições que percorreram gerações, e a autora vangloria-se quando diz que «

este livro está certamente entre os livros mais vendidos em Portugal». Ora, se por um lado o facto se deveu à capacidade da autora enquanto escritora, por outro também é verdade que o facto de ter sido mulher de António Ferro (braço direito de Salazar) valeu-lhe intervenções públicas de particular interesse. Outro aspecto importante que ressalta dos escritos coloniais de Fernanda de Castro é o deles serem, em termos de intriga textual, factos arrancados à vida real a que não falta um certo teor autobiográfico, que derrapa, regra geral, em construções artificiais, empapados de elementos misteriosos – onde os nomes e as designações geográficas, mesmo quando verdadeiros, apenas figuram como criadores de uma atmosfera exótica.

Depois de Fernanda de Castro, seguir-se-ia um hiato até 1931, altura em que surge o primeiro jornal editado por um guineense. Trata-se de Armando António Pereira, de quem já recolhemos depoimentos para futuros trabalhos. O periódico em causa,

O Comércio da Guiné representava não só os interesses comerciais da colónia como também atribuía uma grande importância aos aspectos culturais em geral. Depois do hiato a que já fizemos referência, O

Comércio da Guiné aparece como corolário duma situação ambiental de menor tensão social e racial, decorrentes dos problemas que a resistência africana provocava e que absorvia quase totalmente o governo colonial. Doravante o Governo da Guiné tem unicamente a orientá-lo as exigências da

nacionalização da colónia e o estabelecimento de condições indispensáveis ao florescimento do comércio colonial. É neste contexto que Bissau ganha rapidamente importância como porto de óptima navegação, e dela resulta o grande movimento comercial no seu interior, donde o reassumir da sua importância em relação a Bolama

(11). Em termos da chamada política indígena, passa-se paulatinamente a uma fase que chamaríamos assimilacionismo, pois começou-se a vislumbrar na política colonial da Guiné a tendência para a aproximação social de alguns guineenses com fins previamente visados. Foi nestas condições histórico-sociológicas que

O Comércio da Guiné surge em Bissau, em 1931, sendo dirigido por Armando António Pereira, talvez o único guineense com formação superior na altura.

Todavia, convém que se diga,

O Comércio da Guiné não se afastou muito do discurso colonial, apesar de se ter assumido, vagamente, como defensor dos interesses indígenas (sic).

No que concerne à produção literária-colonial,

O Comércio da Guiné publicou alguma poética que, também, pouco ou nada tinha a ver com a Guiné. No domínio do ensaio destacou-se Fausto Duarte, que também era repórter, cronista desportivo e colunista. Nomes como o de Juvenal Cabral, Alberto Gomes Pimentel e Álvaro Coelho de Mendonça, figuram n'

O Comércio da Guiné como autores de inúmeros artigos com algum interesse de estudo na perspectiva da Literatura Colonial. Embora se intitulasse de

órgão dos interesses da colónia,

O Comércio da Guiné transcendeu largamente os objectivos primeiros da sua fundação. Foi nele que Fausto Duarte começou a revelar os seus talentos de escritor colonial para mais tarde se transformar, em nossa opinião, no melhor e mais esclarecido romancista guineense. Por ocasião da primeira exposição colonial de Paris de 1931,

O Comércio da Guiné dedicou um número especial ao evento, onde se destacou a etnografia guineense, os aspectos tradicionais da cultura guineense e ainda um artigo intitulado “

Literatura Colonial”, não assinado, mas que supomos ser da autoria de Fausto Duarte. Este artigo representa por parte do autor uma consciência profunda dos aspectos teóricos e definicionais da Literatura, além de demonstrar que a década de 30 era caracterizada por um novo discurso literário para o caso guineense; um período em que a Literatura Colonial da Guiné, influenciada pela Literatura Colonial francófona, ia aos poucos relegando para segundo plano a faceta

eivada de idealismos, de conceitos morais doutrinários, para se interessar pelo folclore africano...

(12).

Em 1931, Afonso Correia publica o livro Bacomé Sambú

(13). Trata-se, antes de mais, de uma obra deveras paternalista e exótica, em suma, um misto de ficção, romance e etnologia sobre os nalús. Bacomé Sambú, que é o protagonista da intriga textual, era um nalú a quem o administrador apadrinhara e

acarinhava longamente a sua timidez, a sua inocência, encaminhando-o na vida, ensinando-lhe a língua portuguesa com uma paciência que tinha algo de evangélica. Deste extracto sobressai imediatamente o paternalismo feroz, produto de uma mentalidade estigmatizada e verdadeiramente colonial. Ao longo de toda a obra é-se forçado pelo autor a admitir que Bacomé Sambú não é preto mas sim pretito, isto é, duplamente diminuído, donde a necessidade de apadrinhamento da sua tribo/raça pelo administrador ou pelos colonos. Por isso, a dado passo escreveu: “

Bacomé estava já no caminho amplo das leis dos brancos, aprendendo com eles a raciocinar sobre a vida e encontrando-se à sua protecção para viver farto e feliz”

(14) . Estava-se pois na fase do assimilacionismo colonial e Afonso Correia, amiúde, punha na boca das suas personagens uma espécie de auto-convicção da sua inferioridade nata em relação aos brancos. A par disso, associa os conceitos ocidentais de miséria e felicidade à análise que efectua sem qualquer relativismo cultural, de resto, muito comum na literatura colonial de então. Ao mato, associa todo um imaginário preconcebido ou estereotipado de perigo, do negro – sintomaticamente a cor do guineense –, da fauna selvagem, do exotismo e mistério, do medo e do tédio.

Porém, não recusamos a hipótese dum certo enraizamento africano de Afonso Correia tendo em linha de conta algumas incursões que efectua e bem sobre a psicologia nalú. Por outro lado, somos forçados a considerar a obra deste autor como um caso típico de retrocesso ideográfico em relação ao contexto histórico-cultural da sua época. Tanto assim é que, na sua obra, Afonso Correia recorre aos termos de

referência obrigatória com que a Literatura Colonial dos primeiros tempos caracterizava o africano. São eles a indolência (insensibilidade moral, indiferença, apatia, inacção e ócio), os excessos (o sexo, a gula e a extravagância) e, por fim, a irresponsabilidade (que pregava que

o negro é uma grande criança) e a sofreguidão (que atribuía ao negro a adjectivação de

bêbados incorrigíveis). De resto,

Bacomé Sambú é uma obra algo enfadonha que, como opinou 0

Comércio da Guiné, “

serve-se de um enredo fantasista em que aparece a paisagem matizada de Cacine e a descrição dos usos e costumes pitorescos dós nalús. As observações ligeiras que enfeitam todo o motivo estampam-se numa prosa escorreita, despreocupada”

(15).

Quanto à imprensa, a década de 30 nem por isso foi fértil. Ao

Comércio da Guiné sucederam três outros jornais, todos de número único e sem qualquer importância para o sujeito em estudo. Foram eles, respectivamente, o

15 de Agosto (1932),

Sport Lisboa e Bolama (1938) e

A Guiné Agradecida (1939).

Ainda na década de 30, António de Cértima revelou-se um escritor colonial de talento. Inicialmente como colaborador d'

O Comércio da Guiné e, mais tarde, como cônsul português em Dakar, onde escreveu lindos poemas e prosas de inspiração guineo-senegalesa com muito interesse de estudo. António de Cértima foi autor do maravilhoso livro de viagens

Sortilégio Senegalês, onde, numa amálgama de nacionalismo pátrio e algum enraizamento guineense, construiu todo um postulado teórico da sua visão colonial, numa narração plena e multímoda.

Mas foi sobretudo Fausto Duarte que, depois de ter chegado à Guiné em 1928, revela em 1934 com seu livro

Auá** uma Guiné diferente daquela que fora pintada na Literatura Colonial até aí

(16). As suas funções de agrimensor permitiram-lhe rapidamente um contacto profundo com as populações da Guiné, pelo que partiu, antes de mais, da identificação cultural do povo guineense para encetar uma incursão romanesca que revelou, de forma singular, um conhecimento não só das componentes sociocultural e linguística, como também da sua articulação intrínseca. Tal proeza originou por parte de Benjamim Pinto Bull uma atitude intelectual em que, sem hesitações, coloca Fausto Duarte entre os primeiros, senão mesmo o primeiro, a lançar as sementes de uma identidade nacional

(17). Não obstante congratularmo-nos: em parte com Benjamim Pinto Bull, restam-nos as naturais reservas que nos sugerem o estudo global da produção literária-colonial de Fausto Duarte. Não há dúvidas de que Fausto Duarte apostou estranhadamente na descrição romanesca e omnipresente do confronto civilizacional, mas, por exemplo, em

Auá descortina-se um paternalismo algo tímido na penetração nos valores culturais guineenses. Ora, Benjamim Pinto Bull atribui isso à vigilância da PIDE

(18). Todavia, estamos em crer que a atitude de Fausto Duarte não se deveu unicamente ao poder dissuasivo da polícia política, mas também às condições ambientais da época em termos de visão que se tinha do africano. A provar isso está bem patente nas páginas do seu livro

Foram Estes os Vencidos o seu paternalismo relativamente aos africanos. Igualmente, encontramos em

Negro sem Alma considerações que denotam fortemente a existência em Fausto Duarte uma espécie de preconceito interiorizado. Senão vejamos: “...

o instinto sanguinário adormecido na alma dos pretos despertou com inaudita violência...”

(19) ou ainda “...

abandonando-o, o negro é um pobre corpo sem alma, um vagabundo nostálgico que caminha titubeante atraído pela sombra como as térmitas”

(20). Por outro lado, não esqueçamos que Fausto Duarte era mestiço, elemento que não era totalmente aceite nem pelos africanos, nem pelos europeus no contexto colonial, donde, talvez, a sua ambivalência e ambiguidade cultural. Seja como for, Fausto Duarte revelou-se como um conhecedor profundo da Guiné assim como da

alma guineense. Também é certo que nenhum outro escritor colonial logrou atingir a plenitude das narrações sobre a Guiné que o seu punho brilhante impregnou nas suas obras. De facto, a sua produção literária-colonial foi revolucionária dentro do contexto colonial guineense, pelo simples facto desse autor possuir um poder de observação sociológica extraordinário e, ainda, uma paradoxal consciência de africanidade que se lhe pode atribuir sem reservas.

Por ocasião da primeira exposição colonial portuguesa no Porto, em 1934, Fausto Duarte foi prelector do seguinte tema: “

Da Literatura Colonial e da Morna de Cabo Verde”. Descortina-se neste casamento temático, de alguma forma ligado por elos culturais, a tentativa de demonstrar que a Literatura Colonial e a Morna são ambas de mesma raiz cultural – a portugalidade dos trópicos. Não é nossa intenção problematizar aqui a fundamentação desta suposição que não cremos descabida de todo. Tão-somente queríamos chamar a atenção do

quid híbrido de Fausto Duarte, o que abona em favor da tese que até aqui temos sustentado, sem anular a nossa profunda convicção de que Fausto Duarte também possuía a consciência da identidade cultural guineense, mas algo que se aproxima em muito daquilo a que hoje se chama, convencionalmente, de protonacionalismo.

Ora, o mérito de Fausto Duarte vai ainda mais longe. Era, digamos assim, o grande teorizador da ideografia literária-colonial, à qual associava um discurso de apelo à justiça ou, se quisermos, moralista: “...

não se faz psicologia; descreveu-se apenas a floresta virgem, as cruéis fadigas da jornada, à medida que o litoral se confundia com a linha do horizonte. Os indígenas eram tão-somente animais de uma outra espécie, sem sensibilidade para amar, sem inteligência para compreender (...) depois procurou-se o horrível e o extraordinário. Surgem romances de aventuras que nos pintam o negro como o maior inimigo da selva, em constantes hostilidades. E a mulher indígena apaga-se ante os preconceitos aristocráticos. O amor entre eles tem apenas uma finalidade objectiva. Falta a justeza da expressão nessas literaturas incipientes. Adeja sobre a África uma incompreensível fatalidade (...) é necessário antes o contacto directo com a sua mentalidade, perguntar-lhe a vida e compreender-lhe as superstições”

(21). Em 1945, Fausto Duarte fecha o seu percurso literário colonial com o livro intitulado

A Revolta. Mais que um romance, esta obra é um preciosíssimo documento histórico para a História cultural e das mentalidades subjacentes às

guerras de pacificação pois, à semelhança das restantes, privilegia o confronto cultural, desta vez não só entre portugueses, guineenses e caboverdianos, mas fundamentalmente entre as diferentes identidades da Guiné.

Em 1935, Landerset Simões, que exercia funções administrativas e posteriormente militares, publica a

Babel Negra, sem dúvida um livro de incalculável interesse, e talvez dos estudos etno-antropológicos cientificamente melhor elaborados sobre a Guiné. Por se tratar de uma espécie de antologia etnográfica e etnológica da Guiné, apresenta algum interesse do ponto de vista literário. E porque remete os leitores para uma ancestralidade étnica remota, que se reporta à História da Guiné e suas populações,

Babel Negra figura como a primeira tentativa de desmistificação histórica num contexto ideográfico e cultural em que era lugar-comum supor-se que

os africanos não possuem a escrita e, consequentemente, a História. Pela primeira vez um autor colonial debruça-se sobre a arte guineense com postulados metodológicos e conceptuais que se opõem diametralmente às ideias que na Europa se ventilavam sobre a arte africana.

Um ano depois, em 1936, João Augusto Silva publica

África – da vida e do amor na selva, que obteve o primeiro prémio de Literatura Colonial. A par das obras de Fausto Duarte, ela surge como uma das obras que mais intensamente penetrou a psicologia e a cultura guineenses. Porém, o grande mérito desta obra reside no facto de ser um testemunho vivo das vicissitudes da implantação da administração na Guiné, além de representar um retrato, bem conseguido, da sociedade colonial da década de 30. Diz o autor – e com razão – que

a colonização é feita pelas mais desvairadas gentes, desde os revolucionários e bandidos políticos que para ali foram, pacatamente gozar as recompensas que os seus grupos lhas concederam, até àquelas generosas almas que procuram em África o esquecimento das misérias terrenas (...) deste forçado entrechocar de educações e sensibilidade, nasce uma sociedade odiosa, onde, quase sempre, triunfam aqueles que deviam ser postos à margem dela, pelos seus crimes, suas vilanias e a sua desprezível moral (...); e só vivem para explorar o negro, maltratá-lo...

(22)

OBS:-Subtítulo da responsabilidade do co-editor

__________

Notas de CV:

(*) Vd. poste de 5 de Dezembro de 2008 >

Guiné 63/74 - P3565: A literatura colonial (1): Fernanda de Castro ou a Mariazinha em África, romance infantil, de 1925 (Beja Santos)

(**) Vd. poste de 10 de Janeiro de 2009 >

Guiné 63/74 - P3716: A literatura colonial (2): Auá, novela negra, de Fausto Duarte, uma obra-prima (Beja Santos)

Vd. primeiro poste da série de 22 de Outubro de 2009 >

Guiné 63/74 - P5141: Historiografia da presença portuguesa (24): A Literatura Colonial Guineense (Leopoldo Amado) (I): Introdução

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 13 de Março de 2019:

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 13 de Março de 2019: