As perguntas estão numeradas, mas encimadas por uma pergunta geral que parece ficar como título da tese. É a esta pergunta geral de abertura que começo por responder, sucintamente, já se vê. Seguem-se depois todas as outras perguntas e as minhas respostas. Eis.

O que leva o padre Mário a reagir contra a ordem social existente, na qual se encontra integrada a Igreja católica?

R. Na ordem social, sem ser da ordem social. É assim que me vejo como padre/presbítero da Igreja católica. Ao contrário do que nos querem convencer, nenhuma ordem social dominante vem directamente de Deus. Toda e qualquer ordem social é obra humana, como tal, imperfeita e, por isso, susceptível de ser criticada, melhorada ou mesmo substituída. A Igreja está integrada na ordem social? Sempre deverá estar nela, mas sem ser dela. Se se identifica com ela, logo perde a sua capacidade profética. E torna-se como o sal da terra que perde a sua força e para nada mais serve do que para ser lançado fora e ser pisado pelos seres humanos. Quando critico a Igreja (a minha crítica é sempre uma auto-crítica, porque também eu sou igreja!), é ainda por amor que o faço. Para ajudar a Igreja a ser e a manter-se fiel ao Evangelho de Jesus e ao Espírito Santo. De modo que a Igreja esteja na ordem social, mas sem ser da ordem social. Sei que esta postura dialéctica é historicamente difícil, mas não é impossível. Se todas, todos os que somos Igreja ajudarmos, conseguiremos. E a Humanidade no seu conjunto só tem a beneficiar com esta nossa fidelidade. Quando este equilíbrio dialéctico se rompe, a Igreja deixa de ser fecundamente profética e toda a Humanidade fica prejudicada. Esses são os períodos mais inumanos e mais deprimentes da História da Humanidade. Como manifestamente sucedeu em Portugal, no longo reinado do ditador Salazar, a que, para cúmulo, ainda se juntou toda aquela mentira orquestrada da senhora de Fátima e das suas patéticas e estupidificantes “aparições”.

1. Qual a origem social do padre Mário?

R. Como costumo dizer e até cantar, felizmente, nasci do lado dos pobres, precisamente, aquele que eu tenho como o lado certo da vida, pelo menos, enquanto continuar a haver na sociedade dois lados para se nascer, o dos ricos e o dos pobres. O meu pai, ti David, era operário numa fábrica de serração de madeira; a minha mãe, ti Maria do Grilo, era jornaleira nos campos de D. Maria Pinto. Desde cedo, me dei conta desta realidade que condiciona à partida quem vem a este mundo. Mais tarde, quando já adulto, continuei a manter-me do lado dos pobres, mas então por opção pessoal. E é ainda deste lado que continuo a estar, hoje, aos 67 anos de idade. Com manifesta alegria. Daqui, posso continuar a anunciar o Evangelho de Jesus aos pobres, o qual nos quer fazer a todas, todos – pobres e ricos – irmãs, irmãos uns dos outros, onde a riqueza produzida esteja ao serviço das pessoas, segundo as necessidades reais de cada uma.

2. Quando se decidiu pelo sacerdócio, o que teve “peso” nessa sua opção?

R. Já pelos sete/oito anos de idade, a quem me perguntava o que eu queria ser quando fosse grande, respondia sem hesitar que queria ser padre. Tinha um tio padre e o meu irmão mais velho frequentava o seminário. Pelos oito anos, lá estava eu a ajudar à missa (em latim!) todas as manhãs, na igreja paroquial de Lourosa, minha terra natal. Mas o que mais terá “pesado” em mim, à medida que crescia em anos e em entendimento, é que eu queria ser um padre diferente dos poucos que então conhecia. Queria ser padre para as pessoas e com as pessoas, em lugar de um credenciado funcionário eclesiástico que faz aquelas coisas todas na igreja e depois não quer saber das pessoas para nada, nomeadamente, das mais pobres e humilhadas. Mais tarde, vim a perceber que esta minha maneira de encarar as coisas configurava o que em Igreja costumamos chamar “vocação”. E a verdade é que ainda hoje continuo a sentir que a minha “vocação” tem muito de semelhante com a do jovem Samuel bíblico, ao tempo do sacerdote Eli (cf. 1º Livro de Samuel, 3).

3. Que expectativa tinha relativamente à formação que o seminário lhe iria transmitir?

R. Nenhuma em especial. Nunca tinha estado lá, por isso, não imaginava como seria. Quando muito, teria a expectativa de que me preparasse para a missão eclesial de Evangelizar os pobres, missão essa que, para mim, já nessa altura, tinha tudo a ver com a felicidade e a salvação das pessoas de carne e osso, a partir do nosso aqui e agora.

4. Correspondeu às suas expectativas ou foi um “instrumento claustrofóbico”?

R. Em termos globais, a formação que o seminário me proporcionou ficou como os alicerces sobre os quais, ao longo dos anos, pude sucessivamente plantar e desenvolver a nova formação que em cada circunstância me era mais oportuna e necessária. Aliás, devo sublinhar que, até hoje, depois que concluí o curso no seminário, nunca mais deixei de estudar, exactamente, como não deixei de comer e de meditar a Palavra de Deus. A minha vida em missão tem sido uma actualização contínua, de modo que o meu “dizer” e o meu “fazer” possam corresponder às expectativas culturais das pessoas concretas com quem vivo e com quem partilho a minha vida de padre/presbítero. O que houve de clausura no seminário – e houve muita, como então ainda estava no hábito eclesiástico, o que, felizmente, hoje já não acontece – acabou por redundar em mais e mais fome de abertura ao mundo e à Humanidade, depois que, aos 25 anos de idade, aconteceu a ordenação e me vi presbítero da Igreja e na Igreja, mas para melhor servir libertadoramente a Humanidade.

5. O comportamento que o padre Mário teve no seminário foi de subserviência?

R. De modo nenhum! Foi de correspondência ao muito que faziam por mim. Os anos de seminário foram anos de intenso trabalho, de intensa alegria, de crescente espiritualidade, de crescente maturidade, de grande companheirismo e de entre-ajuda. Pratiquei entusiasticamente quase todos os desportos que havia para praticar, com destaque para o voleibol, o futebol, o ping-pong, o hóquei em patins. E, que me lembre, nunca falhei uma aula de educação física, das duas que tínhamos por semana. Foram, por isso, doze anos cheiinhos como um ovo que ficaram como base do padre/presbítero feliz e realizado que tenho sido, nas circunstâncias concretas, as mais inesperadas e desafiadoras, em que a vida me tem colocado.

6. Essa postura foi uma estratégia sua ou considera-a como uma castração?

R. Quem pode falar em castração na minha vida, a começar pelos 12 anos de seminário? Sem os doze anos de seminário, nunca eu me teria desenvolvido em todas as dimensões, física, cultural, educacional, espiritual, ética, afectiva. São eles que estão na base do adulto e do padre criador e responsável que tenho conseguido ser desde então para cá na Igreja católica, tanto dentro das estruturas paroquiais, quando as tive, como fora delas, nos fecundos e libertadores ambientes das pequenas Comunidades Cristãs de Base, nos quais me mantenho há muitos anos.

7. Em que consistiam as críticas que o padre Mário fazia, na carta que escreveu ao Bispo, quando terminou o curso de capelão militar?

R. Eram tudo coisas muito simples, mas também muito concretas. Lamentava que, durante as cinco semanas que durou o curso de capelães militares, não nos tivesse sido dada mais regularmente a palavra (e éramos 50 padres, oriundos das diferentes dioceses do país, Açores e Madeira incluídos); que, concretamente, nas aulas de deontologia militar, dadas pelo próprio Bispo castrense, o ambiente fosse tão autoritário, tão de cima para baixo, sem hipótese para debate aberto e franco. E levantava sérias dúvidas sobre a moralidade da guerra colonial em que me via incorporado à força como capelão militar.

Recordo, ainda hoje, que, depois dessa carta, cheguei a pensar – se calhar, ingenuamente – que o Bispo castrense ainda seria capaz de me dispensar do serviço de capelão na Guiné-Bissau. Tal não aconteceu, evidentemente. Mas nunca esquecerei que, no dia do embarque, quando os vários capelães que rumávamos para aquela “província ultramarina” nos fomos despedir dele, o Bispo castrense teve o cuidado de se me dirigir pessoalmente, entre todos os outros, para confirmar se eu é que era o padre Mário. Sinal inequívoco de que a minha carta o tinha marcado.

8. Que serviços se faziam na Guiné-Bissau, por interesse e egoísmo, tendo em vista louvores e promoções? A quem se referia concretamente?

R. Na guerra colonial, vivi integrado no Batalhão 1912, sedeado em Mansoa. Era o único padre capelão. Havia outro padre em Mansoa, mas na igreja da Missão, com quem sempre dialoguei, durante os quatro meses que lá vivi e actuei. Mas como capelão militar era o único padre no Batalhão.

Enquanto não me expulsaram, pude privar de perto com as diversas chefias militares e com as centenas de soldados “rasos” que davam corpo ao Batalhão. Encontrei homens que estavam na guerra com convicção. A tese oficial do Regime sobre a guerra estava bem interiorizada neles. E eram generosos, à sua maneira, na entrega de si mesmos àquela causa, sem se aperceberem que era uma causa perdida. Mas havia também os que se aproveitavam da guerra, com sucessivas comissões, bem remuneradas, e quase sempre longe dos perigos das frentes de combate. Dizê-lo, não é novidade para ninguém. E havia os oficiais milicianos que, duma maneira geral, estavam na guerra contrariados e cuja preocupação maior era poderem regressar à sua família e à sua terra sãos e salvos.

9. A sua participação, forçada, como capelão militar na Guiné-Bissau, mudou a sua forma de pensar relativamente à política colonial seguida pelo Estado Novo?

R. Posso dizer que acabou por me abrir muito mais os olhos do corpo e, consequentemente, também da consciência. Em Mansoa, nos quatro meses em que fui capelão militar, pude aperceber-me de toda a iniquidade – “pecado organizado”, chamava-lhe então Sophia de Mello Breyner Andresen – que era a Guerra Colonial.

Experimentei na própria carne o que era estar integrado num corpo militar organizado de um Estado europeu que ocupava brutalmente a mátria/pátria de um povo africano, como se fosse a nossa própria mátria/pátria. Nunca mais esquecerei aqueles olhares das mulheres guineenses que viviam do outro lado do arame farpado que protegia as instalações do nosso Batalhão. Eram olhares que, no seu gritante silêncio, me/nos expulsavam do seu país ocupado. Nunca mais esquecerei as condições inumanas das prisões improvisadas em que o Batalhão mantinha enjaulados, durante dias, semanas, meses, num reduzidíssimo espaço e o mesmo para todos, dezenas de membros da população civil – mulheres e homens de todas as idades – a pretexto de que eram colaboradores dos “turras”. Eram condições muito abaixo de cão!

Nunca esquecerei as torturas infligidas aos apanhados em combate, para os fazer falar e trair os seus companheiros de luta de libertação. E tudo em nome da defesa da Pátria, de Deus, da Civilização Cristã Ocidental!...

Desde logo me demarquei de toda aquela ignomínia e injustiça. E de toda aquela mentira orquestrada que pretendia convencer-nos de que estávamos ali a defender “as nossas províncias ultramarinas”. Como padre, era naquele Batalhão o rosto mais visível da Igreja e, com pedagogia e crescente desassombro, passei a questionar as consciências dos soldados. As minhas homilias, na missa dominical, eram feitas de muitas perguntas, dirigidas especialmente à consciência dos militares que se assumiam como católicos, a começar pelo meu comandante do Batalhão. Levei, deste modo não-violento, a paz à guerra. E a guerra não me suportou por muito tempo. Quando percebeu que eu não era padre/presbítero do género de se deixar amedrontar com as suas ameaças, avançou rapidamente para a decisão mais extrema: expulsou-me de capelão militar, sem qualquer processo no Tribunal Militar!

O comandante, assumidamente católico, preferiu assim ficar sem capelão no Batalhão até ao final da comissão, a deixar-se interpelar mais profundamente pelo Evangelho da Paz que eu, na minha fraqueza, qual David contra Golias, me vi ali desassombradamente a anunciar. Nesse dia em que me expulsaram – 8 de Março de 1968 – não tive mais dúvidas que aquela Guerra era intrinsecamente perversa e imoral, como tal, uma causa completamente perdida para o Regime que estupidamente a desencadeou.

10. O que é que o padre Mário sentiu quando o seu chefe religioso lhe disse para não pregar a doutrina social da Igreja em Bissau?

R. Olhei-o de alto abaixo, estupefacto. Nem queria acreditar no que os meus ouvidos ouviam. Apesar de ser o meu chefe militar – eu era um simples alferes capelão compulsivamente recrutado para aquela comissão de serviço e ele um tenente-coronel que fazia parte dos quadros do Serviço de Capelães militares portugueses – resisti-lhe com firmeza e alegria em nome do Evangelho. Fiz tudo para o evangelizar naquele momento. Mas em vão. Ele estava demasiado identificado com os interesses ideológicos do Regime que fazia a guerra e parecia nem sequer entender as minhas palavras. O Evangelho da Paz que eu tinha anunciado ao Batalhão e que defendia agora ali diante dele, deveria soar-lhe a “loucura” e a “escândalo”. Nem toda a força da minha amizade presbiteral e da minha ternura fraterna o demoveram da sua posição ideológica.

E a verdade é que dos seus lábios ouvi de imediato a sentença: “Ai é assim que continuas a pensar? Então vais receber uma guia de marcha para Lisboa e lá vamos ver o que te havemos de fazer!” E assim foi. Poucos dias depois, chegou, via rádio, a guia de marcha, com viagem marcada para o avião da TAP, com a ordem expressa de eu trajar à civil, tal como os demais militares que viajavam no mesmo avião, para não dar a perceber, à chegada ao aeroporto de Lisboa, que o nosso país estava em guerra!

11. Como via a posição da sua Igreja relativamente à questão colonial?

R. Depois do que me aconteceu, como capelão militar, devo confessar que fiquei evangelicamente escandalizado. Ninguém da hierarquia militar da Capelania, a começar no capitão capelão, chefe da Capelania no Quartel General em Bissau e a acabar no Bispo castrense, em Lisboa, alguma vez me disse que o Evangelho da Paz que eu havia anunciado e por causa do qual acabei expulso do Exército, estava errado. Felizmente, nenhum deles foi tão longe. Todos reconheciam que eu estava certo, que o Evangelho de Jesus é por aí que avança. Mas discordavam da oportunidade de o anunciar naquelas circunstâncias. E recusaram-me toda e qualquer solidariedade, tanto pessoal, como institucional. Em vez disso, todos meteram o rabo entre as pernas e pactuaram com o Regime.

Esta sua postura – não esquecer que eram todos chefes da Capelania, a cujos quadros pertenciam – só foi possível porque reproduzia a postura de toda a hierarquia católica, salvo uma ou outra excepção que nunca se terá tornado visível até então. Era, por isso, uma posição evangelicamente indefensável, criminosa, contra a Paz e contra a Humanidade. Foi o que tentei dizer, na altura, tanto ao Bispo castrense, como ao Administrador Apostólico da Diocese do Porto, a cujo território regressei, depois de, em Lisboa, me terem passado à disponibilidade. Infelizmente, não me quiseram ouvir. Pelo contrário, o Bispo castrense ainda foi capaz de me classificar, em carta que escreveu ao Administrador Apostólico da Diocese do Porto, como “padre irrecuperável”.

12. Considerava a Igreja conivente com o regime de opressão imposto ao país? Na sua opinião qual a atitude que a Igreja deveria ter tomado?

R. Acho que o que me aconteceu na Guiné-Bissau foi a “minha Estrada de Damasco”. A partir daí, tornei-me no padre/presbítero que ainda hoje sou. Digamos que perdi a ingenuidade. Podia ter perdido a Fé. Podia ter batido com a porta e saído da Igreja. Mas nada disso aconteceu. Pelo contrário, vi-me até a crescer na Fé, cada vez mais centrada, desde então, na pessoa de Jesus, simultaneamente, histórico e Ressuscitado.

E experimentei um amor ainda maior à Igreja, mas agora, um amor vivido de forma adulta, fecundamente lúcido e crítico, numa liberdade de filho de Deus que nunca mais se deixou amarrar por quaisquer interesses ideológicos e corporativos/eclesiásticos, venham eles de onde vierem. Assim transformado, é claro que não podia deixar de considerar a Igreja hierárquica da altura não só conivente com o Regime, mas unha e carne com ele. Sofri com esta postura e carreguei também com esta “cruz”, uma vez que nunca saí da Igreja. Demarquei-me, isso sim, dessa postura institucional. E, com isso, mostrei ao país e ao mundo outra forma histórica, bem mais humana e solidária, de se ser Igreja.

Felizmente, nunca estive sozinho nesta postura. Havia então – e há – uma Igreja outra, no interior da mesma Igreja católica mais tradicional, que vivia humildemente atenta aos sinais dos tempos e se deixava guiar pelo Espírito Santo que soprava forte dessas bandas; que era fraternalmente solidária com as inúmeras vítimas do Regime, nomeadamente, com os presos políticos e suas famílias; que promovia a Paz contra a guerra colonial; que denunciava no estrangeiro os crimes do Regime, para assim apressar o seu fim; e que apostava tudo no esclarecimento e na consciencialização das populações, tanto no espaço do território nacional, como entre os milhões de emigrantes em França, Alemanha e outros países da Europa e do resto do mundo. Com estas irmãs, estes irmãos de Fé, sentia-me e sinto-me sempre em casa!

As restantes perguntas e resppostas (inseridas na revisão do poste em 19 de maio de 2023) (LG)

13. Como reage a Igreja quando o padre Mário diz que ela é infiel à sua missão, entrando no jogo de interesses dos ricos, quando fala na riqueza em que os Bispos vivem à custa da exploração do povo?

R. Comigo, concretamente, a hierarquia da Igreja não tem qualquer reacção especial. Creio que prefere dar publicamente a impressão de que eu nem sequer existo. Mas eu sei que ela continua muito atenta ao que eu digo e ao que eu faço, e deixa-se interpelar pelas minhas palavras e pelos meus actos. Claro que não o apregoa aos quatro ventos. Nem mo diz ao ouvido. Mas tem tido muito em conta o que eu digo nas televisões, e o que eu escrevo, quer no Jornal Fraternizar, quer nos livros que ultimamente tenho publicado.

Hoje, felizmente, os bispos já não são como eram no anterior Regime. O 25 de Abril obrigou a sociedade portuguesa a mudar radicalmente. E os bispos da nossa Igreja católica vivem e respiram neste novo tempo. Tem-lhes custado os olhos da cara adaptar-se a estes novos tempos que não sacralizam lugares nem pessoas, e exigem mais proximidade nas relações entre todas as pessoas, sem aquelas distâncias hierárquicas que o anterior Regime impunha. Mas não há dúvidas de que hoje os nossos bispos são-no de maneira muito diferente do que eram antigamente. São bispos muito mais despojados da riqueza, muito mais sem-cerimónias, muito mais próximos das outras pessoas, conduzem o seu próprio carro, atendem pessoalmente o telemóvel, enviam os seus e-mails, viajam na Internet, numa palavra, são mais como as outras pessoas.

Precisam ainda duma coisa: perder aquele ar de quem tem a última palavra na Igreja. E, se quiserem ter a última palavra, então que seja para dizer ao resto da Igreja por que pessoas e acontecimentos é que o Espírito Santo está a passar, de modo que toda ela, a começar por eles, corra a abrir-se a Ele e se deixe conduzir por Ele. Precisamos, como de pão para a boca, de Bispos profetas que obedeçam ao Espírito Santo de Deus; dispensamos os Bispos-empresários que presidem às respectivas Igrejas locais, como se cada uma delas fosse a sucursal duma multinacional de religião, cuja sede está em Roma. Tomem estas minhas palavras como uma salutar caricatura. Mas não deixem de reflectir nelas. São ditas com muito amor.

14. Como reage o poder político aos ataques veementes que o padre Mário lhe faz?

R. Provavelmente, faz orelhas moucas. Pelo menos, a mim, pessoalmente, nunca me chega qualquer reacção da parte do poder político às minhas salutares críticas. De resto, eu não represento para os políticos do poder qualquer perigo, dado que não sou nem quero ser concorrente aos lugares que eles ocupam e que não querem perder de modo nenhum. Sou um simples padre/presbítero da Igreja católica que recusa todo o poder, a começar pelo poder eclesiástico.

Felizmente, vivo sem paróquia – sabem que ser pároco é poder?! – e não tenho nenhum dos privilégios que a Concordata católico-fascista agora reciclada reconhece aos clérigos párocos. A minha força é apenas a da palavra e da palavra tecida de verdade, por isso, sempre politicamente incorrecta. Mas nos tempos que correm, e dentro da presente Ordem mundial que retém a verdade cativa na injustiça, a minha força acaba por ser muito pouca ou nenhuma. Não represento um perigo real para ninguém. Sou assim como um menino, cuja alegria maior é poder partilhar a mesa com quem é desprezado pelo mundo, e que o que eu mais quero é acabar com a pobreza no mundo. Mas tudo isto sem armas. Sem violência. Apenas com a força da palavra. E o testemunho da própria vida.

15. Quando foi preso era importante para si que o Bispo não se remetesse ao silêncio? Porquê?

R. Era importante, antes de mais, pelo próprio Bispo. E pela Igreja que nele tem maior visibilidade. Se era o anúncio do Evangelho de Jesus que estava em causa com a minha prisão política – e era, como ficou provado no Tribunal – teria sido um contra-testemunho e um contra-sinal muito grande, se o Bispo se tivesse remetido ao silêncio. Já os profetas bíblicos criticavam sem contemplações os pastores (entenda-se, os sacerdotes e outros dirigentes) do seu tempo que se comportavam como “cães mudos” diante dos crimes cometidos contra o povo. A expressão “cães mudos” é forte, mas é dos profetas bíblicos! Felizmente, o Bispo D. António não se remeteu ao silêncio, pelo menos, por ocasião da primeira prisão que sofri.

Tenho que reconhecer que, nessa altura, o Bispo D. António foi fraternalmente exemplar. Inclusive, aceitou ir ao Tribunal Plenário do Porto testemunhar em meu favor e em favor da missão eclesial por causa da qual eu havia sido preso e estava a ser julgado. O Tribunal absolveu-me. Mesmo assim, os cerca de sete meses de prisão política preventiva que sofri ninguém mos tirou! Aquando da 2.ª prisão política, o Bispo D. António manteve-se afastado de tudo. Nem sequer me visitou na prisão. Outros da Igreja do Porto o fizeram, inclusive, o Bispo auxiliar da Diocese, D. Domingos de Pinho Brandão, por mais de uma vez. Entre a primeira e a segunda prisão, o Bispo D. António demarcou-se de mim e da forma como eu conduzia a pastoral na paróquia. Aliás, depois do primeiro julgamento, ele chegou a sugerir-me que renunciasse à paróquia e fosse fazer um doutoramento lá fora por conta da Diocese. Eu é que não aceitei. Disse-lhe que só iria se ele me garantisse que esse doutoramento era do interesse da Igreja do Porto. Vai daí, quando voltei a ser preso, já não pude contar com a solidariedade do Bispo D. António. O que é difícil de compreender, já que a acusação era praticamente a mesma da primeira vez. Mas o Bispo entendeu manter-se distante de tudo. “Non bis in idem”, diz um provérbio latino. Duas vezes na mesma coisa, não. Era demais para o Bispo do Porto. A Igreja e o Regime regiam-se – e ainda se regem! – por uma Concordata. E o meu comportamento como pároco ameaçava pôr em causa a própria Concordata. Tive então que ser sacrificado, para que a Concordata pudesse manter-se. Foi o que na altura me deram a entender por meias palavras. Tentei compreender e suportar.

Afinal, outros antes de mim já tinham sido também sacrificados, ainda que noutras circunstâncias. Mas, é claro que não concordei com essa maneira da Igreja hierárquica fazer as coisas. E disse-o, firme e fraternalmente, ao Bispo. De nada valeu. O facto importante a reter em tudo isto é que o Tribunal Plenário, depois de trinta e três audiências e de onze meses de prisão política preventiva, voltou a dar-me razão, como da primeira vez. Mesmo assim, não pude regressar à paróquia de Macieira da Lixa, por imposição do Bispo D. António. E, desde então, nunca mais me foi atribuída qualquer responsabilidade pastoral oficial, por parte da Diocese do Porto. Também aqui, mais vale que um padre fique marginalizado o resto da vida, do que pôr em perigo a Concordata entre a Santa Sé e o Estado português. Tudo suportei e suporto. Sempre na esperança de, com esta minha atitude, dar visibilidade, na minha própria carne, à via do Evangelho de Jesus contra a via do poder e dos privilégios que o poder costuma garantir a quem com ele faz aliança. Pena é que a hierarquia maior da Igreja continue a experimentar tanta dificuldade em avançar também por esta via do Evangelho de Jesus. Ao não fazê-lo, ganha em privilégios o que perde em profecia. E quem sai gravemente prejudicada é a Humanidade. E a própria Igreja, evidentemente.

16. O que pretendia o padre Mário dizer ao Bispo quando recebesse autorização para lhe escrever?

R. Pretendia saudá-lo, desde a Cadeia de Caxias, com todo o meu afecto fraternal e eclesial. E testemunhar-lhe que me sentia interiormente animado, apesar das prisões. Pretendia também dizer-lhe que confiava nele e que contava com a sua solidariedade e a solidariedade de toda a Igreja do Porto. E ainda convidá-lo à alegria no Espírito Santo, porque a causa do Evangelho de Jesus haveria de sair fortalecida com as minhas prisões, como aconteceu no início, com as prisões de S. Paulo. E que não se afligisse, porque, com as minhas prisões por causa do Evangelho, o nome de Deus era muito mais glorificado no país e no mundo.

17. Teve de ter autorização do Director Geral de Segurança para escrever as cartas, e sabendo que estas eram sujeitas à censura, disse sempre aquilo que pretendia?

R. É verdade. Tive que pedir por escrito autorização para escrever. Todas as cartas que escrevesse tinham que ser entregues abertas, para passarem pelos serviços de censura da Cadeia política. Mesmo assim, não deixei nunca de me comportar como um homem interiormente livre. Sempre escrevi o que tinha em mente escrever. Sem auto-censura. Apenas cuidava em utilizar um estilo que “despistasse” o censor. Nunca me assustei. A sensação que já então tinha era que, ali, os verdadeiros prisioneiros eram os meus carrascos e que homens livres éramos eu e as centenas de outros companheiros que eles prepotentemente retinham atrás das grades.

18. Foram muitas as cartas que não passaram na censura?

R. Não foram muitas. Mas tive várias cartas que não chegaram nunca aos destinatários. E que não me foram devolvidas. Tenho uma explicação para este facto: as cartas que eu escrevia eram cartas com muita reflexão teológica e análise pastoral. O censor deveria ter dificuldade em entender esses conteúdos e não tinha outro remédio senão deixar passar. Deveria pensar lá para ele que a reflexão teológica nunca seria subversão nem estaria na origem de qualquer revolução. E nisso se enganou. Porque a teologia que eu já então reflectia era a teologia da libertação. E não há nada politicamente mais subversivo e revolucionário do que essa teologia!

19. As suas ideias eram consideradas subversivas pelo poder político e por muitos elementos da Igreja católica, como por exemplo Amadeu C. Vasconcelos. Concorda?

R. É verdade. E havia algum mal nisso? A subversão não é o pão que alimenta a vida dos povos? Pode haver saúde social sem subversão? O Evangelho de Jesus e a Palavra de Deus em geral não são fecunda subversão? O poder político então vigente não gostava? Era um problema dele. Eu é que, como padre/presbítero da Igreja católica, não podia nem posso deixar de anunciar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho será sempre subversivo. Aliás, foi o que eu disse ao meu comandante de Batalhão, antes de ter sido expulso de capelão militar, em Mansoa: Se o Evangelho da Paz que eu aqui anuncio vai contra a letra da Constituição Portuguesa, mudem a Constituição, que eu não posso mudar o Evangelho! E a verdade é que, poucos anos depois, mudaram a Constituição! Muitos elementos da Igreja católica da altura também consideravam subversivas as minhas ideias? E admiram-se com isso? Então não sabemos que muitos dos nossos católicos, das nossas católicas são-no apenas por herança, por terem nascido num país de tradição católica? Ou porque os pais e as mães também o foram? Quantas, quantos é que o são, por lhes ter sido anunciado Jesus, o Cristo, e elas, eles lhe terem dado a sua adesão pessoal? E não é também verdade que há muitas católicas, muitos católicos que não chegam nunca a ser cristãs, cristãos como Jesus de Nazaré o foi? Então por que havemos de achar estranho que haja comportamentos e reacções como os que se referem na pergunta, mesmo por parte de “muitos católicos”? Ou será crime na Igreja sermos cristãos ao jeito de Jesus de Nazaré?

É claro que aquilo que a pergunta refere como “as minhas ideias” era muito mais que isso: era, é, o meu jeito de ser cristão, de ser padre/presbítero da Igreja católica, em coerência com o Evangelho de Jesus. Felizmente, já então eu procurava ser discípulo de Jesus, o Cristo, e não do senhor Amadeu C. de Vasconcelos, que ia propositadamente do Porto a Macieira da Lixa espiar a minha liberdade de filho de Deus (nunca teve coragem de se encontrar comigo cara a cara!), para depois escrever cobras e lagartos contra mim num semanário católico que lhe dava guarida e não sei se também lhe pagava para isso.

20. Que comentário faz quando Vasconcelos diz que as suas pregações são “doutrina de autodestruição”?

R. O essencial do que então preguei está publicado em vários livros, nomeadamente, “Evangelizar os pobres”, “Chicote no Templo”, “Encontro”, “Maria de Nazaré”. Ainda hoje, o conteúdo dessas pregações pode ser analisado por teólogos e outros peritos. Aliás, o livro “Maria de Nazaré” foi violentamente acusado pelo senhor Amadeu C. de Vasconcelos e seus companheiros católicos tradicionalistas como um livro cheio de heresias, contra o qual pediram a condenação formal do Bispo D. António. A pressão foi tanta e tão violenta, que o Bispo D. António houve por bem nomear uma comissão de peritos em várias áreas, com o encargo de analisarem o referido livro e emitirem o seu parecer oficial. Assim se fez. E, no final, a comissão de peritos não só não encontrou nenhuma heresia no livro, como até realçou que encontrou nele conteúdos teológicos inovadores e apresentados numa linguagem também ela inovadora. Mesmo assim, pensam que o senhor Amadeu C. de Vasconcelos e o seu grupo deram a mão à palmatória e passaram a ter respeito por mim? Ficaram ainda mais assanhados! Com irmãos na fé deste jaez, que se pode fazer, para lá de sofrermos com paciência e com tolerância os seus ataques e perdoarmos-lhes incondicionalmente, apesar de termos a certeza que eles sabem bem o que fazem e dizem?

21. Acusam-no de utilizar “uma táctica de sabor marxista”, de “pregar um amor e despertar o ódio, uma fraternidade que é divisão, uma paz que é indisciplina e revolta”.Comente estas acusações.

R. Não estranho. Ao tempo do anterior Regime, todas as vozes que não dissessem “ámen” com ele, só podiam ser comunistas! Até o Bispo do Porto D. António Ferreira Gomes foi acusado de “Bispo vermelho”! E o que não disseram/escreveram contra o Papa Paulo VI, por ele ter recebido os três líderes dos Movimentos de Guerrilha que lutavam pela autonomia e independência de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau? E o Bispo D. Manuel Martins, mesmo depois do 25 de Abril 74, não foi sucessivamente acusado de ser também “Bispo vermelho”? O mesmo sucedeu com o Bispo de Olinda e Recife, no Brasil, D. Hélder Câmara que chegou a defender-se assim das graves acusações que lhe faziam: “Se eu der muitas esmolas aos pobres, dizem que eu sou um santo; mas se eu perguntar por que há pobres, chamam-me comunista”. Portanto, se também a mim me acusam de coisas idênticas, então só posso concluir que sempre tenho andado em boas companhias!

Mas, a este propósito, faço aqui uma revelação pessoal: Até ter sido preso pela primeira vez pela PIDE em finais de Julho de 1970, nunca tinha lido uma única obra de Karl Marx, nem de Lenine! Conhecia algumas frases de um e de outro, mas por as ter lido em livros de Teologia da Libertação. E, mesmo estes, só comecei a estudá-los verdadeiramente, depois de ter sido preso na Cadeia política de Caxias. Por mais estranho que pareça, os livros de teólogos da libertação entraram em Caxias, sem nenhum obstáculo dos censores da PIDE. Eles eram tão analfabetos em teologia, que não se aperceberam do que estavam a deixar passar para mim. Faço ainda uma outra revelação: Durante as prisões, os primeiros a surpreenderem-se comigo e com as minhas ideias foram os outros presos políticos, todos marxistas assumidos, com quem tive o privilégio e a graça de partilhar as mesmas celas. Surpreendiam-se por eu nunca ter lido nenhuma obra de Marx, nem de Lenine e, no entanto, participar em pé de igualdade com eles nos acalorados debates políticos que promovíamos com muita frequência no interior das respectivas celas. Como é que isso era possível? Respondo como lhes respondi a eles: A minha formação não era, nem é marxista, mas bíblica, com destaque para os livros dos grandes profetas bíblicos, dos Salmos, do Êxodo e dos Evangelhos, precisamente, onde Karl Marx, judeu e profundo conhecedor da Bíblia, também tinha ido beber a sua inspiração. A dialéctica e a luta pela justiça; a luta contra a exploração e o amor libertador aos pobres estão presentes praticamente em cada versículo destes livros da Bíblia que eu nunca deixei de ler/estudar/escutar/meditar. Infelizmente, os nossos católicos tradicionalistas, entre os quais se incluem esses que me acusaram e acusam de “marxista”/”comunista”, podem perceber muito de devoções a santas e a santos, a senhoras de Fátima e quejandas, mas percebem muito pouco ou nada de Bíblia e de Teologia da Libertação. São também capazes de estar sempre com o nome de Deus na boca, mas nunca aceitaram fazer-se discípulos de Jesus crucificado/ressuscitado. Só isso explica este tipo de calúnias que me levantam e que difundem contra mim.

22. Quando o padre Mário, no 3.º Encontro que organizou em Macieira da Lixa, disse “… quem se deixar ficar parado sem reagir contra esta situação degradante é como um capacho em que os ricos limpam os pés.”, não achava que estas palavras podiam fomentar o ódio e incitar o povo à revolta?

R. Não sei onde foram buscar essa citação que aqui me atribuem. Se foi a alguma crónica de Amadeu C. de Vasconcelos, ou a alguma acusação que a PIDE me fez, é preciso desconfiar do seu teor, porque pode ter sido distorcida, com o objectivo de, já naquela altura, colocarem as pessoas contra mim. Com esta ressalva inicial, respondo então à pergunta, e faço-o com os mesmos termos com que sempre respondi a perguntas quase iguais (mas que triste coincidência!) que a PIDE me fez, durante os sucessivos interrogatórios a que me sujeitou, quer antes de me prender pela primeira vez (ao todo, cinco interrogatórios!), quer já depois de me ter à sua inteira disposição na Cadeia, durante o período que precedia a entrega do processo ao Tribunal para o respectivo despacho de pronúncia. Eis o que respondo: Estas palavras que me atribuem, se tiverem sido ditas tal e qual por mim – o que sinceramente duvido – de modo algum “podiam fomentar o ódio e incitar o povo à revolta”, porque ódio é um sentimento que eu nunca cultivei, não cultivo, nem jamais cultivarei, e que desconheço por completo na minha prática de vida. Já então era notório que eu amava todas as pessoas, inclusive aquelas que faziam gala de se perfilarem como meus inimigos e que, sem quaisquer escrúpulos, me caluniavam e perseguiam. Ora, estas e quaisquer outras palavras que eu, enquanto pároco, tenha dito, sempre teriam que ser confrontadas – e eram – com a minha prática individual e pastoral. Então, como se pode pensar em ódio, ao ler estas palavras, quando toda a minha prática, como pároco, era de manifesto amor fraternal universal e de solidariedade incondicional com todas as pessoas? Tais palavras e outras semelhantes só podiam despertar no povo em geral e em cada pessoa concreta, em especial, que as escutassem, o sentimento de dignidade humana, de modo a abandonarmos a tradicional postura de resignação e de conformismo que o Regime e os seus mentores promoviam por todos os meios – até por meio de certas catequeses eclesiásticas – a fim de passarmos corajosamente a assumir posturas humanas de dignidade, bem mais conformes à nossa condição de filhas, filhos de Deus.

Aliás, se há alguém que, em qualquer tempo e lugar, pode fomentar o ódio e incitar o povo à revolta é precisamente quem, na sua crueldade e inumanidade, é capaz de explorar sem dó nem piedade indivíduos e povos, e reduzi-los à condição de capacho. Infelizmente, assim tem acontecido ao longo da História. Mas, por favor, respeitem muito as vítimas de todos os fascismos, de todas as ditaduras, de todas as tiranias, de todos os impérios. E não queiram nunca cometer a injustiça de acusar os que trabalham pela sua libertação e dignificação, de serem fomentadores de ódio e de incitadores à revolta. Seria o crime dos crimes, a mentira das mentiras. Algo que o Evangelho de Jesus classifica como pecado sem perdão, ou “pecado contra o Espírito Santo”!

23. Tinha consciência de que essas palavras poderiam ser consideradas propaganda subversiva e que poderia ser preso?

R. Tinha consciência de que todas as palavras vigorosas e lúcidas que então proferi, sempre em contextos de celebração litúrgica ou paralitúrgica, embora fossem uma oportuna actualização, para as circunstâncias que eram então as nossas no país e no mundo, das vigorosas e lúcidas palavras genuinamente evangélicas – até o Tribunal Plenário deu isto como provado e elogiou o meu trabalho! – poderiam, mesmo assim, ser mal interpretadas, mas apenas por parte de quem, já então, estivesse mal intencionado, ao ouvi-las. Como veio a suceder, de forma notoriamente escandalosa, por exemplo, com o Prof. Torquato de Sousa Soares, de Vila Meã, que, no último domingo antes de eu ter sido preso pela segunda vez, veio propositadamente à Missa a Macieira da Lixa, com a expressa missão de ouvir a homilia desse domingo, e depois escrever uma carta pessoal à PIDE, com cópia para o então Presidente do Conselho, Prof. Marcelo Caetano, a atribuir-me afirmações politicamente subversivas que eu não proferi e intenções criminosamente políticas que eu de modo algum tinha. Infelizmente, tudo veio a acontecer como o previsto, conforme vim depois a ser sabedor, quando, mais tarde, o meu advogado teve acesso ao processo e aquele mesmo Professor amarantino da Universidade de Coimbra, já jubilado, veio também a confirmar perante o Tribunal Plenário do Porto, aonde foi chamado a depor pelo meu advogado, Dr. José da Silva.

O pior é que, nessa mesma semana e em relação directa com essa caluniosa denúncia, lá voltei a ser preso pela PIDE e levado de imediato para Caxias, onde permaneci longos onze meses, sem qualquer caução, até que o Tribunal Plenário do Porto, no termo do julgamento, me restituiu à liberdade, em Fevereiro de 1974. E hoje – ironia das ironias! – todos estes anos depois, ainda tenho que estar aqui a responder a perguntas deste teor, por parte de quem – desculpem que o diga – parece interessado em branquear o Regime fascista de Salazar-Caetano, nem que para isso tenha que incriminar as suas vítimas. Haja modos e dignidade, senhoras, senhores!

24. Que comentário faz a esta afirmação? “O que se passa em Portugal é uma imitação de conhecidos agitadores de desmandos no estrangeiro a que se acrescentam outros problemas nacionais muito sérios”.

R. Mas que hei-de comentar? A afirmação não é minha. Tão pouco sei de quem é. Acho que não tem nada a ver com o que pessoalmente vivi nesse período tão densamente evangélico que tive a graça de protagonizar em Macieira da Lixa, na minha condição de pároco da Igreja católica que está no Porto. A única coisa que posso acrescentar é que é uma afirmação que fica com quem a proferiu. No que a mim diz respeito e ao meu ministério pastoral, é uma afirmação completamente despropositada!

25. Actualmente não considera que as acusações que fez ao poder político e religioso foram muito fortes?

R. Não fiz acusações ao poder político. Fiz denúncias proféticas objectivas, oportunas, verdadeiras, num estilo por vezes contundente, como é próprio do estilo profético (se dúvidas houver, basta confrontar com o estilo utilizado pelos grandes profetas da Bíblia e actualizar para o Aqui e Agora da década de setenta em Portugal). O mais curioso é que o próprio Tribunal Plenário que poderia ter-me condenado, foi o primeiro a reconhecer, nos dois julgamentos a que fui sujeito, que todas essas afirmações se enquadravam no âmbito da minha missão eclesial de pároco de Macieira da Lixa. Foram fortes? Direi que foram fecundamente apropriadas à situação de sofrimento e de opressão generalizada que as populações do nosso país então padeciam. E essa situação era, humana e evangelicamente, intolerável. Não a denunciar com vigor e lucidez, teria sido traição ao meu ministério presbiteral e perfaria uma cumplicidade, de que hoje só teria de me envergonhar!

26. E no que diz respeito ao povo não receava, dado a maioria da população ser analfabeta ou ter uma baixa escolaridade, ser mal interpretado e ferir susceptibilidades?

R. De modo algum. Eu, como pároco, não vivia numa redoma, longe do povo. Pelo contrário, vivia fraternalmente com o povo. Era seu companheiro de todas as horas. O povo podia ser analfabeto – contra o seu analfabetismo escolar, eu próprio ministrei na casa paroquial sessões regulares de alfabetização, segundo a metodologia de Paulo Freire – mas não era inculto! Sabia muito bem distinguir o que era opressão e o que era liberdade. E depressa começou a perceber que o Evangelho de Jesus que eu lhe anunciava é sempre para a liberdade que nos liberta! (cf. Carta aos Gálatas 5, 1). Houve alturas em que o povo se escandalizou, mas não comigo nem com as minhas pregações. Escandalizou-se com alguns párocos das redondezas, meus irmãos na Fé e no presbiterado, que chegaram a orquestrar campanhas de difamação contra mim junto dele e junto do Bispo da Diocese. Escandalizou-se com a PIDE e com os seus comportamentos de espionagem. Escandalizou-se com uma manifestação pró-nacionalista e pró-Guerra Colonial que um grupo de católicos fundamentalistas do Porto veio organizar, sem qualquer aviso prévio e sem qualquer licença da paróquia, num domingo, no final da Missa das 11 horas, em pleno adro da igreja paroquial. Com as minhas palavras, com as minhas homilias, não se escandalizou. Ainda hoje – estou de novo a morar com ele como um deles, por isso sem qualquer poder sobre ele – oiço muitos sobreviventes de então a testemunhar com alegria: Tudo quanto então nos anunciou veio depois a acontecer! E, se alguma coisa lamentam é não terem aproveitado mais aquele kairós ou Momento de Graça que foi a minha Passagem como pároco no meio deles.

27. Numa missa de domingo, 31 de Maio de 1970, disse que não tínhamos o direito de dominar Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, devendo ser entregues aos seus donos e, diz ainda, que o povo é que deveria mandar no Governo e exigir que a guerra acabasse. O padre Mário ao tocar num assunto tão melindroso como era o das colónias, para o Estado Novo, tinha consciência de que isso poderia desencadear uma acção repressiva contra si?

R. Já respondi a uma pergunta semelhante a esta. Pelo teor da pergunta, até parece que se pretende justificar o injustificável que era a manutenção da Guerra Colonial em três frentes de África! A Guerra Colonial foi um crime, um hediondo crime, senhoras, senhores! Ou não sabem disso? Portanto, o que está mal é a sua manutenção. Não é a denúncia que eu fiz dela, não de forma obcecada, mas sempre que as leituras bíblicas da Eucaristia dominical mo exigiam, a menos que fizesse orelhas moucas ao Espírito Santo que nos fala e interpela a partir dos sinais dos tempos. E que maior sinal dos tempos, então, no nosso país, que a Guerra Colonial? É claro que eu intuía que se o Regime então vigente fosse contumaz no seu ódio à liberdade e à independência dos povos africanos, não me perdoaria por eu trabalhar evangelicamente a favor duma e doutra. Mas isso era um problema dele. Não era um problema meu. A mim, só pertencia continuar a ser, lúcida e corajosamente, fiel ao anúncio do Evangelho, sem qualquer espécie de medo do Regime. E foi o que procurei fazer. Será que, todos estes anos depois, me querem agora convencer que procedi mal e que o Regime que me prendeu e julgou por duas vezes é que fez bem?

28. No seu julgamento a acusação disse que o padre Mário “exaltava o espírito da Guerra Civil” através das suas palavras. Era essa a sua pretensão?

R. A pergunta diz muito bem: “A acusação disse que o padre Mário «exaltava o espírito da Guerra Civil» através das suas palavras”. Não fui quem disse. Foi a Acusação, isto, é o representante do Regime deposto no 25 de Abril 74. Entretanto, o próprio Tribunal Plenário, que foi criado pelo Regime para julgar os seus opositores políticos, reais ou supostos, considerou improcedente essa acusação. O que pretendem ao voltar aqui à carga com este assunto? Será que continuam insatisfeitos com a minha não-condenação por parte dos Juízes do Tribunal Plenário do Porto e querem julgar-me e condenar-me, todos estes anos depois? Vamos a isso. Formulem a acusação, constituam um tribunal e eu cá estou para voltar a fazer a minha defesa e a defesa do Evangelho de Jesus.

29. As suas pregações reflectiam alguma tendência política?

R. Não. As minhas pregações reflectiam o Evangelho de Jesus, aplicado às circunstâncias concretas que eram então as nossas em Portugal e no mundo. Apenas.

30. O ritual da missa rege-se por um conjunto de normas estabelecidas pela Igreja. Transgrediu essas normas?

R. Como diz Jesus no Evangelho, até a norma mais sagrada de todas, como era então o mandamento do descanso em dia de sábado, é para o ser humano, não o ser humano para a norma, ou mandamento. Foi e é dentro desta liberdade de filhas, filhos de Deus, que sempre me orientei e oriento. Não somos escravos das normas, muito menos, das normas litúrgicas. O culto da norma é idolatria. E um pecado contra o Espírito Santo. Tenham paciência, mas aqui sou como S. Paulo, não cedo nem um milímetro. Por amor ao Evangelho de Jesus. Nunca transgredi, nem transgrido normas estabelecidas pela Igreja. Mas também nunca fui nem sou escravo delas. Sempre agi e ajo responsavelmente. Desde que me tornei cristão adulto e Igreja viva no estado de maioridade individual, percebi, para sempre, o que S. Paulo também percebeu no seu tempo: a letra (da norma) mata e o espírito é que dá vida. Não há melhor maneira de respeitar as normas da Igreja do que mantermo-nos fiéis ao espírito que as informa. E isso sempre fiz quando fui pároco de Macieira da Lixa. E é o que continuo a fazer hoje. E farei amanhã. E não admito que novos “fariseus” venham tentar pôr em risco esta liberdade para a qual Jesus, o Cristo, nos libertou!

31. Debatiam-se livremente dentro da igreja e durante o período de missa, assuntos relacionados com a vida política portuguesa e respectivas consequências sociais?

R. Apenas nas últimas semanas em que fui pároco de Macieira da Lixa, foi possível ensaiar homilias em forma de diálogo na assembleia. A experiência estava ainda a dar os primeiros passos, quando a PIDE me levou de novo preso. E nunca mais regressei a Macieira da Lixa como pároco. Mas mesmo nesse curto período de tempo, o diálogo quando aconteceu na assembleia litúrgica era sempre em redor da Palavra de Deus acabada de ser proclamada. A vida social, familiar, política das pessoas e do país estava sempre presente, evidentemente, porque a Palavra de Deus é mesmo assim. Mas não havia debate. Apenas contribuições daqui e dali. Normalmente, as minhas homilias continham muitas perguntas que remetiam cada pessoa participante para a sua própria consciência. Todas, todos éramos estimulados à reflexão interior. Aliás, eu próprio, era o primeiro ouvinte da Palavra, aquele que mais era directamente interpelado por ela. Começava a ser ouvinte, cerca duma semana antes, quando iniciava a preparação da homilia do domingo seguinte. E nunca avançava para a celebração, sem antes escrever a homilia que havia de proferir. Nem que para tanto tivesse que me fechar, de véspera, durante horas, na igreja paroquial, sem ninguém saber onde eu estava. E, quando nem assim conseguia escutar a palavra que havia de anunciar às pessoas – havia semanas em que a aridez espiritual era muita – tinha que me levantar na madrugada de domingo, horas antes da 1.ª Missa, para me sentar no cartório paroquial à escuta. Ninguém imagina o gozo espiritual que eu sentia, à medida que escutava o que o Espírito Santo queria que eu disse à Igreja que se reunia em Macieira da Lixa. E ainda hoje continuo a proceder assim. Sempre fui muito sério com o Espírito Santo. Talvez por isso é que a minha alegria é enorme. E as incompreensões, mesmo por parte de quem detém o poder na Igreja, também acabem por ser mais que muitas.

32. Fumava-se dentro da sua igreja?

R. Não! Jamais. Essa foi outra calúnia do senhor Amadeu C. de Vasconcelos, em mais uma das suas crónicas envenenadas contra mim, publicadas no semanário católico A ORDEM, que se editava no Porto e que então veiculava os pontos de vista dos nossos irmãos católicos mais tradicionalistas. Não suportavam a liberdade que eu tinha em Jesus, o Cristo. Como tão pouco suportavam que tivesse acontecido na Igreja católica o Concílio Vaticano II. São assim as coisas…

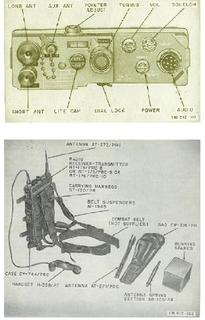

O Rádio AN_PRC 10 © Afonso Sousa (2005)

O Rádio AN_PRC 10 © Afonso Sousa (2005)