1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 2 de Janeiro de 2026:

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 2 de Janeiro de 2026:Queridos amigos,

Para sermos justos não há verdadeiramente nada de novo na narrativa do Marquês do Lavradio quanto à questão de Bolama. O autor, detentor do arquivo dos marqueses do Lavradio, tendo vivido em Londres como aio do Rei D. Manuel II, teve seguramente acesso à documentação britânica para além de possuir os arquivos de seu pai, que fora representante de Portugal na primeira metade do século XIX, tendo-se relacionado com primeiros-ministros e ministros dos negócios estrangeiros britânicos que tudo fizeram para expulsar Portugal das franjas da Guiné, de Angola e Moçambique. Inequivocamente, o Reino Unido, como este livro revela pela documentação mostrada, tinha um plano imperial para África onde urgia reduzir drasticamente a presença portuguesa. E como o próprio Marquês do Lavradio aponta nas suas conclusões o Reino Unido preparava-se para negociar com a Alemanha, ainda no século XIX, a retirada de Portugal de Angola. Nas conclusões, para nosso espanto, o Marquês do Lavradio condiciona a existência do Império português em África ao beneplácito dos políticos de Londres, e dirá coisas que parecem ter uma carga premonitória, tais como: "Se um dia a China conseguisse apoderar-se de Hong Kong nós não poderíamos conservar Macau; se a Índia se revoltasse e, triunfante, expulsasse a Inglaterra, nós não necessitaríamos mais de um governador na Índia." Para que conste.

Um abraço do

Mário

Um livro assombroso, o Império Colonial Português no microscópio, na década de 1930, pelo punho do Marquês do Lavradio – 3

Mário Beja Santos

Portugal em África depois de 1851, subsídios para a História, pelo Marquês do Lavradio, foi editado pela Agência Geral das Colónias em 1936, trabalho que terá sido concluído em 1934. Goza da singularidade deste aio do Rei D. Manuel II ter tido acesso aos arquivos britânicos e possuir um repositório intitulado o Arquivo Lavradio, o seu pai, diplomata em Londres, correspondeu-se com diferentes governos britânicos, expediu notas para Lisboa e deixou relatórios da maior pertinência. O aspeto mais curioso deste seu trabalho é a franqueza que ele põe nas suas considerações da decadência imperial portuguesa, como se procurou mostrar nos dois textos anteriores revela como até ao século XIX a nossa presença circunscrevia-se praticamente à orla da costa de regiões que só no século XIX passaram a ser designadas ou até fronteiras, caso da Guiné, Angola e Moçambique (os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe). Dentro da franqueza que o Marquês usa na sua narrativa é patente a crítica por vezes brutal face ao imperialismo britânico; no entanto, dirá nas conclusões que o Império português só poderá sobreviver à sombra da proteção britânica.

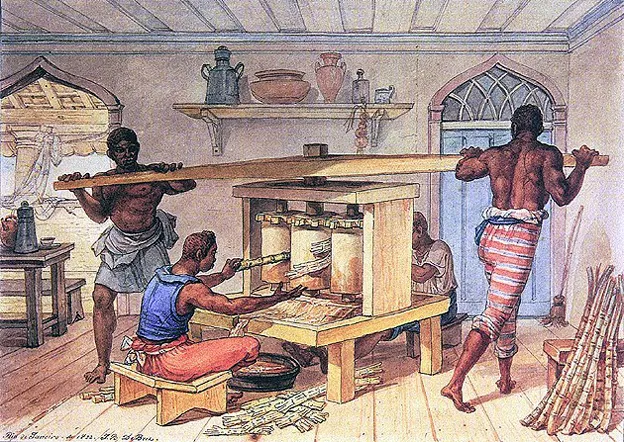

Era inevitável que a Guiné aparecesse neste trabalho logo a questão de Bolama era uma das três questões importantes que tínhamos com os britânicos: em Bolama, em Lourenço Marques e em Angola. Vejamos a primeira, seguindo textualmente o que ele escreve.

A ilha de Bolama estava na posse de Portugal desde 1607 por uma doação que dela havia feito o Rei de Guinala, em recompensa do auxílio que os portugueses lhe haviam dado para o defenderem dos ataques dos Bijagós; em 4 de abril de 1753, Portugal havia tomado posse da ilha; em 1628, os Régulos que então dominavam a ilha haviam espontaneamente feito de novo cessão da ilha a Portugal, assinando um tratado e ajuste de posse, pelo qual era conferido à Corte Portuguesa o seu perpétuo domínio. A Inglaterra reclamou pela primeira vez em 1884 a ilha fundando-se em que em 1792 ela lhe fora cedida pelo Rei de Canhabaque e pedindo esclarecimentos sobre o fundamento que a nação portuguesa tinha para se julgar com direito ao domínio da ilha.

A verdade era que até 1792 nunca o domínio de Bolama fora contestado a Portugal, que em 1792 alguns ingleses fundando-se na tal venda haviam ali estabelecido, mas em 1793 haviam sido expulsos pelos naturais, só voltando em 1814; em 1827, Sir N. Campbell, tentara obter do Rei do Rio Grande uma ratificação da cessão ou venda feita em 1792; e em 1828 o Governador da Serra Leoa havia querido tomar violentamente posse daquela ilha o que lhe fora impedido pelas medidas adotadas pelo Governador e Capitão General de Cabo Verde, D. Duarte da Costa Sousa Macedo. Em 1830, o tenente da marinha A. Kellet comandando o brigue Bisk dirigira-se a Bolama, e com o fundamento de que ali se traficava em escravos, cortara o pau da bandeira, arrancara esta da mão de um soldado e chegara mesmo a cuspir-lhe.

Houve protesto em Londres. A nota ficou sem resposta até 22 de maio de 1840, dava razão a Kellet e declarava que não podia permitir que Bolama, reclamada pelo Governo inglês, servisse para mercados de escravos. Em 9 de junho de 1841, Lorde Palmerston declarava por escrito que a ilha de Bolama pertencia à Inglaterra, dizendo que os documentos apresentados por Portugal nada provavam a favor dos seus direitos e que os por ele apresentados provavam claramente os da Grã-Bretanha. Em 1842, o vapor de guerra inglês Pluton fundeava na ilha de Bolama, cometendo arbitrariedades. Em 15 de julho de 1842, o Governador de Bissau comunicava que o comandante do navio Pantaloon lhe participara em 23 de maio que por ordem superior ia tomar posse da ilha de Bolama, mas o Governador não mandou retirar o destacamento sem para isso receber ordem; a 6 de novembro de 1843, o Governador de Bissau mandava arriar a bandeira inglesa em Bolama, o que gerou protesto do Ministro de Inglaterra em Lisboa. Em 13 de janeiro de 1847, o comandante do brigue Rolla abusava da sua força em Bolama, com o fundamento de que a ilha era possessão inglesa. Nova queixa do Governador Militar de Bissau ao Governador Geral de Cabo Verde, este atribuiu o ato a embriaguez, ordenou ao Governador Militar de Bissau que repelisse a força quando o número de agressores não fosse tal que só causasse vítimas.

O autor elenca um corrupio de situações hostis, inclusive do Governador da Serra Leoa, sempre protestos das autoridades de Bissau e o Governo português sustentando que Bolama pertencia à coroa de Portugal. Em 1861, o Ministro dos negócios estrangeiros britânico propõe a decisão da contenda submetida a uma arbitragem. Havia mais de 20 anos que o Governo britânico disputava a Portugal o domínio de Bolama, fundando-se em documentos que o Governo português não podia reconhecer, por serem inválidos. O Ministro de Portugal em Londres, o 5.º Marquês do Lavradio conferenciou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e dele deixou o seu relato:

“Fiz a narração do que na ilha de Bolama havia praticado o Governador da Serra Leoa. Notei a insolência, a falta de princípios das duas cartas do Governador da Serra Leoa, a dignidade e prudência da resposta do honrado Governador da Guiné. Depois de fazer algumas poucas, posto que severas, observações sobre o procedimento do Governador da Serra Leoa, procedimento sem exemplo na história das nações civilizadas, concluí dizendo a sua excelência que fazia a devida justiça ao Governo de sua Majestade britânica e que por isso não podia, nem mesmo suspeitar que o Governador da Serra Leoa tivesse procedido em virtude ordens do seu Governo, e que igualmente estava certo que o Governo britânico, por sua própria honra se havia de apressar a corrigir o seu agente e a reparar as péssimas consequências do seu insólito e indiscutível procedimento.”

Encurtando razões, a arbitragem era o único meio que to Governo português tinha para poder assegurar não só as suas possessões na Guiné, mas também as das duas costas da África Meridional. O Governo britânico disputava o uso dos nossos direitos na costa ocidental ao norte de Ambriz; contra o nosso direito, e apesar dos nossos protestos, exercia direitos soberanos em uma parte das nossas possessões na África Oriental; na baía de Lourenço Marques pretendia usurpar-nos alguns pontos essenciais; por meios ostensivos e traiçoeiros procurava privar-nos do interior do Zambeze; procurava considerar-nos com os povos africanos. Cientes que a razão estava do lado português, o Governo britânico não quis aceitar a arbitragem proposta pelo Governo português quanto às questões relativas a Bolama.

O Conde de Ávila foi nomeado plenipotenciário em 28 de junho de 1864 para negociações quanto à posse da ilha de Bolama. E o Conde do Lavradio declarou a Lord Russell, Ministro dos Negócios Estrangeiros que tinha recebido ordem de propor novamente ao Governo britânico uma arbitragem. A arbitragem tornava-se absolutamente necessária porque o Governo inglês não reclamava já unicamente Bolama, queria apossar-se das ilhas adjacentes e do rio Grande até Bolola e o rio de Guinala. As hostilidades britânicas em Bolama mantiveram-se, os protestos portugueses redobraram. Finalmente, em 8 de julho de 1868, o Ministro britânico em Lisboa participava que o governo britânico estava disposto a aceitar a arbitragem e posteriormente propôs para árbitro o Presidente dos Estados Unidos da América. Em 21 de abril de 1870 o Presidente Ulysses Grant proferia a sua sentença dando completa satisfação aos direitos de Portugal. A teimosia britânica durara 28 anos, houve prepotências, a nossa bandeira arriada. E não será por acaso que em 1879, quando a Guiné se autonomizou de Cabo Verde, a capital da Província foi Bolama.

Iremos proximamente e em síntese falar da questão de Lourenço Marques e a do Zaire, assim chegamos à Conferência de Berlim, ponto de viragem da política imperial portuguesa.

Imagem de 1930

Bolama, a velha capital ao abandono

Imagem da inauguração da estátua do 18.º Presidente dos Estados Unidos da América, General Ulysses Grant, na Ilha de BolamaD. José Maria do Espírito Santo de Almeida Correia de Sá, 6.º Marquês do Lavradio (1874-1945)

(continua)

_____________

Notas do editor

Vd. post de 13 de fevereiro de 2026 > Guiné 61/74 - P27732: Notas de leitura (1895): "Portugal em África depois de 1851 (Subsídios para a História)", pelo Marquês do Lavradio; edição da Agência Geral das Colónias, 1936 (2) (Mário Beja Santos)

Último post da série de 19 de fevereiro de 2026 > Guiné 61/74 - P27749: Notas de leitura (1897): "Os Có Boys (Nos Trilhos da Memória)", de Luís da Cruz Ferreira, ex-1º cabo aux enf, 2ª C/BART 6521/72 (Có, 1972/74) - Parte IX: o batismo de fogo numa das primeiras colunas de Teixeira Pinto - Pelundo - Bissau (Luís Graça)