Guiné-Bissau > Bissau > Contracapa do livro de contos, de Artur Augusto Silva, O Cativeiro dos Bichos... Bissau, 2006 (Edição de autor).

Nota de L.G.: Recordam-se que no último Natal recebemos uma prenda do Pepito que muito nos sensibilizou. Ele enviou-nos, para publicação no blogue, um dos contos, escritos pelo seu pai, já falecido, e que os filhos (Henrique, João e Carlos Schwarz) decidiram reunir em livro. Em Fevereiro último conheci pessoalmente o Pepito (Carlos Schwarz), que me ofereceu o livro (2). Na altura comprometi-me a fazer uma pequena recensão bibliográfica e sobretudo a divulgá-lo pela nossa tertúlia e pelo nosso blogue.

Para já, aqui vai um primeiro apontamento biográfico sobre o autor, Artur Augusto Silva (1912-1983), extraído no essencial dos dados fornecidos na contracapa do livro:

(i) Nasceu a 14 de Outubro de 1912, em Cabo Verde, na Ilha da Brava, "a ilha dos poetas, das flores e das mulheres bonitas", a ilha que foi também po berço do poeta Eugénio Tavares (1867-1930);

(ii) Ainda estudante, foi Director da revista Momento, revista que pretendia ser a réplica lisboeta da Presença, de Coimbra, e onde se propunha abrir uma Tribuna Livre com outros jovens escritores e intelectuais, "em que livremente se discutisse e todos pudessem falar";

(iii) Na Metrópole (como então se dizia), "publicou vários artigos, fez reportagens, dirigiu saraus literários, organizou exposições de arte moderna, promoveu conferências culturais na Casa da Imprensa, na Sociedade Nacional de Belas Artes e em vários outros locais de Portugal";

(iv) Licenciou-se em Direito em 1938, pela Universidade de Lisboa;

(v) Em 1939, partiu para Angola onde trabalhou como Secretário do Governador Geral;

(vi) De 1941 a 1949 exerceu advocacia em Lisboa, em Alcobaça e em Porto de Mós, na região da Estremadura (dessa experiência, humana e profissional, colheu o autor matéria-prima para alguns dos seus contos, agora publicados, como o Zé Faneca, pescador da Nazaré);

(vii) Em 1949, partiu para a Guiné onde foi advogado, notário e substituto do Delegado do Procurador da República;

(viii) Foi também Membro do Centro de Estudos da Guiné, juntamente com Amilcar Cabral de quem era grande amigo e com quem viajou várias vezes;

(ix) Participou, em 1949, na criação do Colégio-Liceu de Bissau;

(x) Visitou vários países africanos, recolhendo elementos que mais tarde lhe serviriam para escrever, entre outros livros, Os Usos e Costumes Jurídicos dos Fulas, tendo-se tornado um especialista em direito consuetudinário;

(xi) Cidadão empenhado, africano nacionalista, jurista corajoso, fez questão de defender presos políticos guineenses, muitos deles seus amigos "ou que passaram a sê-lo, acusados de sedição pela potência colonial"; mais concretamente, "foi defensor em 61 julgamentos, um deles com 23 réus, tendo tido apenas duas condenações";

(xii) Em 1966, "já em plena luta de libertação da Guiné", foi preso pela Pide, no aeroporto de Lisboa, situção violenta e arbitrária que ele recorda "com dor e revolta";

(xiii) "Meses mais tarde, por intervenção de Marcelo Caetano e de outros responsáveis políticos, que embora discordassem das suas ideias políticas o admiravam como homem de carácter, foi libertado, mas proibiram-lhe que regressasse à Guiné, sendo-lhe fixada residência em Lisboa";

(xiv) "Em 1967, Marcelo Caetano, convidou-o para ir trabalhar como advogado na Companhia de Seguros Bonança. Também Adriano Moreira o convidou para leccionar no Instituto de Ciências Ultramarinas, o que ele recusou, fazendo ver ao portador do convite a incoerência de o terem prendido pelas suas ideias sobre o colonialismo português e depois o convidarem para leccionar matérias relacionadas com Africa".

(xv) Em 1976, de visita à nova República da Guiné-Bissau, foi convidado pelo então Presidente Luís Cabral para trabalhar como juiz no Supremo Tribunal de Justiça;

(xvi) Foi professor de Direito Consuetudinário na Escola de Direito de Bissau;

(xvii) Faleceu em Bissau, a 11 de Julho de 1983, com 70 anos.

Em homenagem ao autor (e ao seu filho e nosso amigo, Pepito, membro da nossa tertúlia, fundador e líder da AD - Acção para o Desenvolvimento), publicamos aquele que é um dos contos que mais gostamos: uma fabulosa fábula (passe o pleonasmo) do tempo em que os animais falavam, e que, escrito em 1967, na Prisão de Caxias, tinha também uma crítica implícita à hipócrita política do Governo Português da época, em relação aos povos africanos que dominava; recorde-se que na época era Governador, de triste memória, o General Arnaldo Schultz, o mesmo que o expulsou da sua terra de adopção e que o mandou prender, à chegada a Lisboa, através do braço longo armado da Pide.

__________

O Cativeiro dos Bichos , por Artur Augusto Silva (pp. 57-63)

A história que ides ler foi-me contada na tabanca de Quebo, no sertão da terra dos fulas, por um homem chamado Umarú Só, velho para além de toda a idade e que por ser velho e sábio conhecia os segredos do mundo e as suas maravilhas.

Vou narrá-la por palavras minhas, porque sei que não me perdoariam o uso daquele estilo floreado, exuberante, por vezes difuso mas sempre poético que os fulas usam para contar uma história.

Houve um tempo em que todos os seres viviam na mais foi perfeita harmonia e a paz reinava por toda a parte. Isto passou-se antes de ter nascido uma garça chamada Macute e que ficará para sempre como o anjo mau que perverteu o mundo.

Foi o caso que numa manhã de sol, quando as manadas de búfalos pastavam nas lalas verdejantes de Bambadinca, uma garça ainda nova e inexperiente, ao esburgar com o bico as carraças de um búfalo, picou-o profundamente, o que o levou a dar um sacão com a cauda, sacão que apanhou a garça e a fez cair !

As coisas teriam ficado por aqui se não fora a garça Macute que, de longe, presenciou o caso e porque queria tornar-se raínha das aves, logo engendrou um plano que a conduzisse à satisfação dos seus desejos.

Andou de terra em terra convocando uma grande reunião de todos os bichos que voam para tomarem conhecimento da maior afronta que jamais fora praticada sobre um ser vivente.

Guiné-Bissau > Bissau > Contracapa do livro de contos, de Artur Augusto Silva, O Cativeiro dos Bichos... Bissau, 2006 (Edição de autor).

Guiné-Bissau > Bissau > Contracapa do livro de contos, de Artur Augusto Silva, O Cativeiro dos Bichos... Bissau, 2006 (Edição de autor).Chegado o dia da reunião, ali se encontrou toda a bicharada que povoa os ares, desde a águia-real, de peito branco e palavra e bico adunco, até ao colibri que é mais pequeno que a pequena flor. Vieram os papagaios vestidos de cinzento e peitilho vermelho, vieram todos os patos, desde o marreco ao ferrão, vieram as galinhas, incluindo as perdizes e as galinhas da Guiné todas louçãs na sua vestimenta preta de bolas brancas, vieram os mergulhões de longo bico plumagem verde, azul, preta e branca, veio toda a casta de pardalada que enxameia os céus, vieram as abetardas no seu voo lento e majestoso e, por fim, chegaram as borboletas no seu voo saltitante e colorido.

Reunidos todos, a garça Macute declarou que era necessário escolher um presidente que dirigisse os trabalhos mas, quando esperava ser investida no cargo, teve a desilusão de ver que optavam pela águia-real.

A águia -real soltou três assobios e declarou aberta a assembleia.

Logo a garça Macute levantou uma questão prévia:

- Vejo aqui as nossas boas amigas, as avestruzes, mas afigura-se-me que elas não são aves. Com efeito, desde que que o mundo é mundo, não há notícia de que uma avestruz tenha voado. Elas fazem parte dos bichos que andam e, por isso, não devem tomar parte da nossa reunião.

Todas as garças grasnaram em sinal de assentimento e estabeleceu-se um certo burburinho, prontamente reprimido pelo presidente que declarou ir pôr po caso à votação.

A coruja, sábia reconhecida por todos, pediu a palavra e disse:

- O problema posto pela nossa companheira, a garça, não é novo e muitas têm sido as opiniões ventiladas sem que se chegue a qualquer conclusão. Se é verdade que a avestruz tem asas, não é menos certo que nunca se serve delas para voar. Em minha opinião, devem ser classificadas entre os bichos que andam e não entre os que voam.

Como, após tão sábio resumo, ninguém quisesse usar da palavra, a águia pôs o caso à votação, e por maioria esmagadora foi decidido que as avestruzes não eram aves, mas sim bichos que andam.

Então a águia convidou a garça a dizer do motivo da reunião, e Macute começou:

- As aves são neste mundo em que vivemos, os animais mais nobres e mais valentes. Nunca uma de nós sofreu qualquer vexame ou insulto sem que imediatamente respondesse. Ora, devo dizer-vos que é com o coração oprimido de indignação e raiva que vos vou contar que há dias, na bolanha de Bambadinca, uma de nós, precisamente uma garça, foi vítima de agressão por parte de um búfalo. Devo acrescentar que o caso não pode ficar assim e por isso proponho que se declare guerra sem quartel a todos os bichos que andam.

Uma vozearia infernal atroou os ares e os abutres eram, de entre todas as aves, quem mais grita fazia, apoiando tão dignos sentimentos.

Um pardalito que estava presente, voltou-se para um jagudi que mostras de grande contentamento e ainda disse:

- O que vocês querem é que haja guerra para poderem comer a carne dos que morrem.

Logo o jagudi, gritando traidor, deu-lhe uma sapatada em três tempos o engoliu.

- Calma! Calma! - Gritava a águia-real, receosa de não ter mão na assembleia.

Serenados um pouco os espíritos, a águia deu a palavra ao primeiro orador inscrito, o periquito. Este começou por dizer que a afronta fora grave mas, em seu entender, deveria averiguar-se primeiro se as coisas se tinham passado conforme o relato da garça, porque não via razão para que um búfalo magoasse uma garça, sem qualquer razão. Propunha, pois, uma comissão de inquérito.

O papagaio, segundo orador, citou alguns precedentes em que o comportamento dos bichos que andavam para com os bichos que voam demosntrava cruelda e propôs que o caso fosse levado ao conhecimento do bicho homem que possui discernimento mais do que suficiente para resolver o conflito.

As corujas apoiaram e depois de muitos oradores terem falado, foi resolvido levar o caso ao bicho homem. Formada a comissão que se avistaria com o bicho homem, dissolveu-se a assembleia, no meio de grande excitação.

O papagaio, como falador de grandes conhecimentos, presidia à comissão de queixa, a qual se dirigiu ao bicho homem para fazer as suas lamúrias.

Ouviu o bicho homem as mágoas da passarada e ali jurou que iria investigar, para que se fizesse inteira e completa justiça. Voltassem daí a sete dias, para ouvir a sua resolução.

A passarada retirou-se em boa ordem e o bicho homem ficou a esfregar as mãos de contente porque em sua cabeça surgira um palno.

Mandou o bicho homem chamar o rei dos bichos que andam e que é, contra o que se pensa, o elefante.

Veio este acompanhado de numeroso séquito do qual fazia parte o seu melhor conselheiro, o macaco.

Exposto o motivo da convocação, logo ali declarou o elefante que as intenções da bicharada que anda eram pacíficas e que nunca, até aquele momento, qualquer dos seus súbditos fizera mal a outrem, facto que devia ser do conhecimento do bicho homem que tudo sabe.

- Na verdade, na verdade, retorquiu o homem. Mas há uma queixa e é necessário saber quem tem razão. Parece-me que seria melhor que os bichos que andam nomeassem um delegado e os que voam, outro, para trazerem a minha presença, as alegações de cada parte e as provas a produzir...

Todos concordaram e ficou estabelecido que daí a sete dias e se realizaria o julgamento do caso.

Sete dias passados e à hora marcada, reuniu-se a garnde assembleia e o bicho homem, dizendo que ambas as partes lhe mereciam o maior respeito e consideração e que, assim, não podia dar a direita a um e a esquerda a outro, propõs que o representantre de cada parte ocupasse a direita durante meia hoitra e que a primeira posição fosse tirada à sorte.

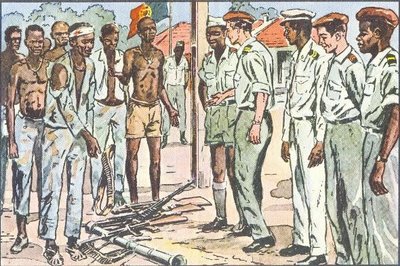

Constituído o Tribunal, entraram o macaco como advogado, dos bichos que andam e mais vinte e sete testemunhas, logo seguido pelo papagaio, representante dos bichos que voam, com vinte e cinco testemunhas.

Historiou o homem o diferendo em poucas palavras e pediu ao papagaio, como advogado da parte acusadora, que dissesse da sua justiça.

Falou o papagaio com perfeita dicção e clareza, citando vários confrades seus e algumas palavras que ouvira aos homens, o que lhe valeu aplausos até dos bichos que andam. Empertigou-se o macaco, abriu os braços como já vira em comícios do bicho homem e analisou, um por um, os argumentos do papagaio e a sua queixa. Falou no amor, na justiça piedade, em todos os sentimentos nobres e a tal ponto comoveu a bicharada que voa, fez chorar um pardal estouvado e brincalhão como todos os pardais.

Exposta a questão, iniciou o bicho homem a audição das testemunhas e quer as de acusação, quer as de defesa, declararam nada saber do assunto.

Concedida novamente a palavra aos advogados, estes excederam-se em citações: foram épicos, heróicos, patéticos, fizeram chorar a assembleia e, logo a segui fizeram-na rir desabridamente e foi numa das suas tiradas mais sublimes que o macaco, demonstrando rara intuição científica, classificou o homem de seu primo. O Chimpanzé que estava seguindo a peroração nos menores detalhes, comentou em à parte: primo, mas degenerado.

Depois desta afirmação solene do macaco, os jornais e revistas que o bicho homem publica, começaram-na citando obstinadamente, pelo que hoje é ponto assente a existência de tal parentesco.

O bicho homem suspendeu a sessão por uma hora, ao cabo da qual reentrou para ler a sentença. Era uma longa peça de considerandos e que começava por afirmar que "em virtude de se não ter provado a queixa dos bichos que voam, mas convindo fazer justiça, profiro a seguinte sentença: Julgo a acusação improcedente mas, tendo em atençao que a paz é um dever indeclinável de todos os espíritos sãos, e para poder reservá-Ia, determino que me sejam entregues como reféns e para garantia da paz futura, um animal de cada uma das espécies que voam que andam".

Eliminava magnanimamente custas, dada e manifesta ,ipobreza das partes.

Todos animais, tanto os que voam como os que andam, aplaudiram delirantemente tão sagaz decisão e só o macaco, fiado no parentesco com o bicho homem, quis recorrer da decisão, alegando que "começara a escravatura".

Ninguém o quis ouvir, a decisão ficou sem recurso (recurso para quem? perguntava o papagaio) e o bicho homem começou encaminhando a bicharada para currais e capoeiras previamente instalados por sua indústria.

A verdade é que com o correr dos anos as palavras do macaco tiveram plena comprovação, pois o bicho homem nunca mais soltou nenhum dos reféns e porque estes se reproduziam e o bicho homem não tinha com que alimentá-los, passou a comer deles cada vez com mais apetite.

Se acontecia alguém perguntar ao homem a razão de tão prolongado cativeiro, respondia: como querem que eu os liberte se ainda ontem vi um milhafre pilhar um rato e comê-lo em três tempos? É com sacrifício, com muito grande sacrifício que dou de comer à bicharada, mas mesmo com sacrifício devo manter a minha palavra honrada e a minha justiça proverbial.

É certo que ensinei os bois a trabalhar para mim; é certo que como a carne dos bichos e uso das suas penas e da sua pele em utensílios que fabrico, mas não é menos verdade que todos devem conhecer a minha isenção. Estou esperando que os bichos consigam uma promoção social

que os habilite a entrar no concerto dos seres civilizados para, então lhes dar a liberdade que eu desejo mais do que eles.

Se a história é verdadeira, não posso assegurá-lo pois que os factos passaram-se há muitos anos e não conheci o bicho homem que fez tal justiça; mas, porque Umarú Só é pessoa séria, incapaz de inventar, estou em crer que eles se verificaram conforme a narrativa.

(Prisão de Caxias, 1966)

______

Nota de L.G.

(1) Vd. post de 16 de Dezembro de 2005 > Guiné 63/74 - CCCLXXVIII: Um conto de Natal (Artur Augusto Silva, 1962)

(2) Vd. post de 16 de Fevereiro de 2006 > Guiné 63/74 - DXXXIX: Projecto Guileje (9): obus 14, precisa-se!

(...) "Foi muita gentileza, da parte dele, ter-se deslocado só para me conhecer pessoalmente, dar-me notícias da sua terra (que ele ama com um coração muito grande), falar-me, com entusiasmo contagiante, da menina dos seus olhos - que é o Projecto Guiledje (com dj, como ele gosta que se escreva) - e, ainda, presentear-me com o livro de contos do seu pai, Artur Augusto Silva (Ilha Brava, Cabo Verde, 1912- Bissau, 1983), um homem de leis e de cultura, amante da justiça e da liberdade, já aqui por nós justamente evocado

"Noutra ocasião, farei a recensão bibliográfica de O Cativeiro dos Bichos, um colectânea de 25 contos, seleccionados pelos seus filhos (Henrique, João e Carlos Schwarz), alguns dos quais escritos na prisão de Caxias, em 1966. O livro acaba de ser editado em Bissau (Fevereiro de 2006, edição de autor).

"A conversa, de cerca de 1 hora, que tive com o Pepito (ninguém o conhece por Carlos Schwarz, nem quando foi ministro dos transportes num governo de transicção) só pecou por ser curta... Mas deu para, de imediato, eu fazer mais um amigo guineense" (...).

Agradeço antecipadamente aos camaradas.

Agradeço antecipadamente aos camaradas.