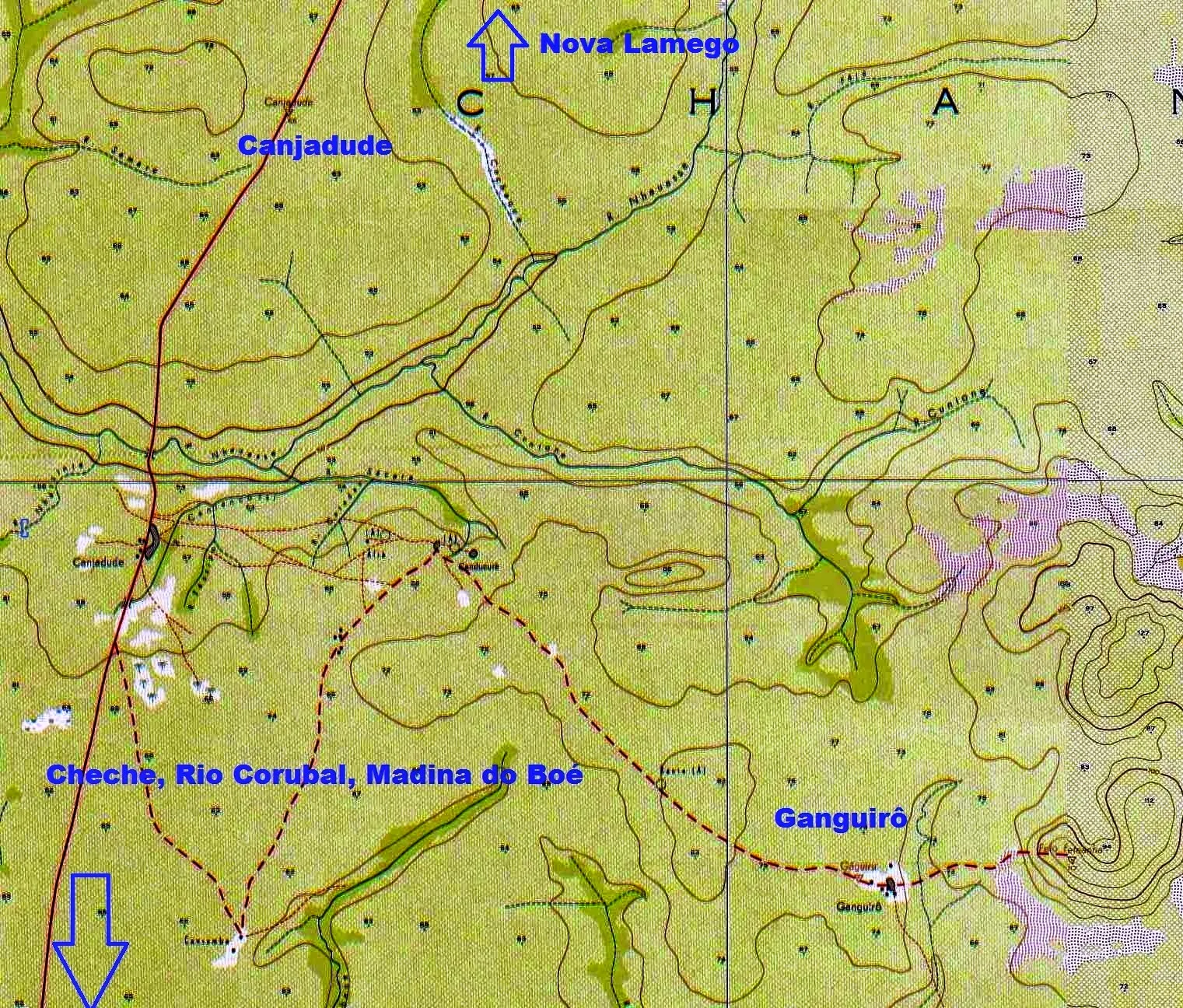

Guiné > Região de Gabu > Mapa de Cabuca (1959) > Escala de 1/50 mil > Posição relativa de Canjadude e Ganguirô

Guiné > Região de Gabu > Mapa de Cabuca (1959) > Escala de 1/50 mil > Posição relativa de Canjadude e Ganguirô

Canjadude, aquartelamento guarnecido pela CCAÇ 5 ("Gatos Pretos"), era, na região de Gabu, a posição mais meridional das NT, depois da retirada de Madina do Boé, em 6/2/1969. Beli já tinha sido abandonado em finais de 1968. Na região do Boé, deixámos de ter unidades de quadrícula. A CCP 123/BCP 12 estava temporariamente instalada em Nova Lamego em abril de 1971.

Mas em novembro de 1967, a CART 1742 já tinha patrulhado a tabanca, abandonada, de Ganguirô.

Infografia: Blogue Luís Grça & Camaradas da Guiné (2014)

1. Perguntar coisas ao "Sabe-Tudo" sobre a "nossa Guiné" (e a guerra de 1961/74), é sempre arriscado... Ele vai ao nosso blogue (é uma das fontes que privilegia), mas também é preguiçoso... Por exemplo, perguntar-lhe o que é que ele sabe sobre:

(i) Ganguirô, na Guiné-Bissau, a sudeste de Canjadude, próximo da margem direita do rio Corubal, já perto da região do Boé, carta militar de Cabuca (escala 1/50 mil):

(ii) e algo de relevante que lá se tenha passado durante a guerra colonial...

Ele vai dar um volta ao bilhar grande, fica a pensar... e, quando não sabe, inventa...E quando inventa, sai asneirada, como essa, a que já estamos habituados, de dizer que o PAIGC fez a proclamação unilateral da independência em 24 de setembro de 1973, em... Madina do Boé.

Vejamos a seguir três respostas mais ou menos delirantes dos assistentes de IA...

- O ChatGPT é, apesar de tudo, o mais "inteligente" de todos, o mais aplicado, o mais "certinho", faz o trabalho de casa mas também é capaz de trocar os pés pelas mãos (por exemplo, apresenta um excerto da carta do Xime como sendo de Cabuca...); tem uma coisa boa: não se limita a roubar a ideias dos outros, cita as fontes (incluindo o nosso blogue); e tanto me trata por tu como por você; não é lá muito bom em geografia, mas é prestável e didático;

- O Gemini, por sua vez, gosta de títulos "poéticos", gosta de adjetivar e de mandar "bitaites" mas o resultado é "muita parra e pouca uva";

- O Perplexity vê-se que também "não foi à guerra" e, como não foi à guerra, precisa do testemunho dos combatentes que lá andaram a penar...

IA / Gemini

Ganguirô: um Eco Perdido na Estratégica Região do Boé Durante a Guerra Colonial na Guiné-Bissau

A localidade de Ganguirô, situada na volátil e estratégica região do Boé, na Guiné-Bissau, permanece como uma nota de rodapé esquecida nos anais da Guerra Colonial Portuguesa. Pesquisas exaustivas em fontes históricas, mapas da época e testemunhos de combatentes não revelam eventos de grande magnitude ou a localização precisa de um povoado com este nome, sugerindo que se trataria de uma pequena aldeia ou um topónimo local de pouca relevância militar ou administrativa para as forças portuguesas e para o próprio PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde).

No entanto, a sua localização na região do Boé insere-a num dos palcos mais simbólicos e determinantes do conflito. O Boé, no leste da Guiné-Bissau, junto à fronteira com a Guiné-Conacri, foi uma das primeiras e mais importantes frentes de combate abertas pelo PAIGC no início da luta armada, em 1963.~

A geografia da região, caracterizada por um terreno acidentado, com densas florestas e uma complexa rede fluvial, oferecia condições ideais para a guerra de guerrilha, permitindo ao movimento independentista estabelecer bases seguras e áreas libertadas do controlo colonial.

Foi precisamente no coração desta região, em Madina do Boé, que o PAIGC proclamou unilateralmente a independência da Guiné-Bissau a 24 de setembro de 1973.

Este ato, de enorme alcance político e diplomático, consolidou o Boé como o bastião da luta de libertação e um símbolo da resistência contra o domínio português.

A escolha deste local não foi aleatória, refletindo o controlo efetivo que o PAIGC exercia sobre vastas áreas do território, onde as forças portuguesas tinham uma presença limitada e enfrentavam enormes dificuldades logísticas e operacionais.

Durante a guerra, a região do Boé foi palco de inúmeras operações militares portuguesas que visavam desmantelar as bases do PAIGC, cortar as suas linhas de abastecimento a partir da vizinha Guiné-Conacri e reafirmar a soberania portuguesa.

Estas operações, muitas vezes de grande envergadura, resultaram em violentos confrontos e pesadas baixas para ambos os lados. A vida das populações locais, como a dos hipotéticos habitantes de Ganguirô, foi profundamente marcada pela guerra, vivendo sob o controlo do PAIGC, mas sujeitas às incursões e bombardeamentos das forças portuguesas.

A ausência de Ganguirô nos registos históricos mais detalhados pode dever-se a várias razões. Poderá ter sido uma aldeia de poucas dezenas de habitantes, evacuada ou destruída durante o conflito, ou o seu nome pode ter sofrido alterações ou possuir uma grafia distinta da pesquisada. É também possível que fosse um nome utilizado apenas localmente, sem registo oficial nos mapas militares ou administrativos da época.

Em suma, embora a história de Ganguirô permaneça por desvendar, a sua localização na região do Boé significa que esteve, inevitavelmente, no epicentro de um dos capítulos mais decisivos da Guerra Colonial na Guiné-Bissau, uma área onde a luta pela independência atingiu o seu clímax político e simbólico.

A história de Ganguirô é, em essência, a história de tantas outras pequenas comunidades que, apanhadas no turbilhão da guerra, viram as suas vidas e o seu futuro irrevogavelmente alterados.

IA / Perplexity

Ganguirô, localizado na margem direita do rio Corubal, a sudoeste de Cabuca e próximo da região do Boé, foi uma área de relevância estratégica e operacional durante a Guerra Colonial, especialmente pela sua proximidade ao rio Corubal e às zonas de atuação frequente do PAIGC.

Geografia Militar de Ganguirô

Ganguirô aparece em registos e listas de posições militares, sendo referida como localidade de interesse para operações das forças portuguesas na região do Boé, reconhecidamente uma zona de intensa atividade guerrilheira.

Por estar na margem direita do rio Corubal, era ponto de passagem e, seringamente (?) (ou seguramente ?), de emboscadas, servindo também de ligação entre regiões controladas pelas diferentes facções envolvidas no conflito colonial.

Operações e Incidentes na Guerra Colonial

O rio Corubal foi palco de operações críticas e um dos cenários mais dramáticos da guerra, nomeadamente o chamado desastre do Cheche, em fevereiro de 1969, quando forças portuguesas tiveram de atravessar o Corubal em retirada, resultando em elevadas baixas.

Toda a região teve importância fulcral nos planos do PAIGC para isolar guarnições portuguesas e libertar território, principalmente entre Bafatá, Boé e as aldeias na proximidade de Cabuca, onde Ganguirô é referenciada como ponto de passagem estratégica.

Não existem relatos detalhados de grandes batalhas específicas em Ganguirô, mas o local e as zonas imediatamente vizinhas foram constantemente palco de escaramuças e operações de patrulha, tendo provavelmente visto ação militar associada às ofensivas de maior escala e à pressão sobre as guarnições portuguesas.

Cartografia Militar de Cabuca

As cartas militares da Guiné-Bissau à escala 1/50.000 que cobrem Cabuca e regiões adjacentes foram produzidas entre as décadas de 1950 e 1960, e usadas extensivamente para operações de reconhecimento e planeamento durante a guerra.

Tais mapas são essenciais para localizar com precisão localidades como Ganguirô e planear movimentações militares, mas parte da informação disponível é anterior à guerra, servindo como base cartográfica para os episódios posteriores e as memórias dos ex-combatentes.

Contexto Histórico

Entre 1972 e 1974, a pressão militar nas zonas do interior, como o Boé, intensificou-se devido ao esforço do PAIGC em consolidar posições, isolando o exército português e preparando a ofensiva final sobre a capital e outras regiões-chave, usando os rios como corredores logísticos e pontos de bloqueio operacional.

Após o fiasco da operação Mar Verde (1970), estas áreas tornaram-se ainda mais relevantes para as operações portuguesas e das forças libertadoras.

Em suma, Ganguirô foi um ponto de referência operacional numa das zonas mais disputadas junto ao rio Corubal, com relevância indireta nos grandes acontecimentos da guerra, servindo primariamente como cenário de movimentações táticas e de confrontos pontuais, refletidos na cartografia militar de Cabuca à escala utilizada pelas forças portuguesas.

IA / ChatGPT

Onde fica

Ganguirô aparece como uma pequena tabanca/localidade com as coord. aprox. 12.0333 N, 14.1500 W, a escassos km do rio Corubal e dentro da área administrativa do Boé.

Os gazetteers (GeoNames/Mapcarta) listam-no com esses nomes alternativos, confirmando a localização na margem direita (norte) do Corubal. Mapcartageonames.org

Sobre cartografia militar: a Carta Topográfica 1:50 000 da Guiné (IGeoE, 72 folhas levantadas entre 1949–1962) cobre esta área; a folha “Cabuca” integra essa série (mencionada em catálogos e no blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné). igeoe.pt | blogueforanaevaotres

O que se passou ali na Guerra Colonial (1963–1974)

Zona de guerrilha intensa ao longo do Corubal: entre Bambadinca/Xitole e Boé, a margem direita do Corubal tinha várias posições/abas PAIGC (p.ex., Ponta do Inglês, Ponta Luís Dias, Mangai, Mina/Fiofioli, Galo Corubal/Satecuta). Ganguirô não surge como base principal, mas fica no corredor usado para infiltrações, emboscadas e apoio às posições referidas. blogueforanadaevaotres

Registo concreto de combate em Ganguirô: em 15-04-1971, o soldado Carlos Alberto Ferreira Martins morreu em Ganguirô (região Liporo/Canjadude), vítima de ferimentos em combate decorrentes de uma emboscada — um dos raros apontamentos nominais que referem a tabanca explicitamente. ultramar.terraweb.biz

Memórias de campanha: depoimentos reunidos no blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné descrevem Ganguirô como “antiga tabanca, ligada a Canjadude por uma velha picada”, num troço remoto e duro do teatro Leste. Embora “anódino” do ponto de vista dos grandes mapas da guerra, entra nos itinerários de patrulhas e colunas, com risco de emboscadas. blogueforanaevaotres

Contexto regional: o Boé (Madina do Boé) — poucos quilómetros a montante no mesmo eixo do Corubal — foi palco de combates frequentes e, mais tarde, da declaração de independência pela PAIGC em 24-09-1973, sublinhando a relevância estratégica do setor. Encyclopedia Britannica

Em resumo

Ganguirô era (e é) uma pequena tabanca na margem direita do rio Corubal, a sudoeste do eixo Cabuca/Canjadude, inserida num corredor operacional muito ativo durante a guerra. Não aparece como base de 1ª linha do PAIGC ou como quartel português, mas há registo de emboscadas e baixas ali (pelo menos em 1971), e a toponímia surge em relatos de patrulhamento e nas listas de topónimos do espólio de memórias de veteranos. Mapcarta | ultramar.terraweb.biz | bogueforanadaevaotres

Se quiser, posso tentar localizar a folha “Cabuca” da Carta 1:50 000 e marcar Ganguirô/Canjadude/Boé numa cópia para referência — ou compilar outros testemunhos (diários, relatórios de operações) que mencionem a tabanca.

Aqui tens uma visualização aproximada da área da folha “Cabuca” (escala 1:50 000) da carta militar da Guiné-Bissau, com realce para o contorno do rio Corubal e algumas rotas próximas — que abrange, portanto, a região onde se localiza Ganguirô, próximo de Boé.

Onde encontrar a carta “Cabuca” (1:50 000)

A série de Cartas Topográficas 1:50 000 da Guiné-Bissau foi elaborada por Portugal entre 1953 e 1959, sob responsabilidade do IGeoE (Instituto Geográfico e de Engenharia Militar), e foi depois integrada no Projecto cartAFRICA do CIGeoE, que trata do acervo cartográfico das ex-colónias portuguesas igeoe.pt | Dobrar Fronteiras.

A folha “Cabuca” (1959) cobre um troço do rio Corubal e faz parte desta série Blogue Fora Nada Evaotres | Dobrar Fronteiras.

O blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné menciona explicitamente esta folha entre as disponíveis nessa coleção Blogue Fora Nada Evaotres.

Como aceder a esta folha:

Cartoteca do CIGeoE (Instituto Geográfico do Exército)

Através da Cartoteca do CIGeoE, é possível consultar e adquirir cópias das cartas originais – por vezes digitalizadas – em escala 1:50 000. Muitos veteranos obtiveram os seus mapas desta forma igeoe.pt | Reddit.

Blogue “Luis Graça & Camaradas da Guiné”

Embora o blogue liste as cartas disponíveis e algumas ligações, o acesso direto à folha “Cabuca” pode exigir contato com o autor ou colegas do projeto para solicitar o ficheiro ou impressões.

Próximos passos recomendados

1. Contactar o CIGeoE

Acede ao site do CIGeoE / IGeoE (Cartoteca) para verificar disponibilidade da folha “Cabuca”.

Você pode obter uma cópia digital ou até uma impressão em alta resolução, com topografia, rede hidrográfica, caminhos, toponímia (incluindo Ganguirô, Canjadude, Boé, etc.) — exatamente o que procura.

2. Explorar o blogue “Luís Graça & Camaradas da Guiné”

Talvez valha a pena deixar uma mensagem ou comentário no blogue, a solicitar especificamente a folha Cabuca (1959). O autor ou outros veteranos podem dispor de uma cópia digital que aceitariam compartilhar.

3. Utilizar a carta geológica atualizada (escala 1:400 000)

Como alternativa complementar, está disponível gratuitamente a Carta Geológica da Guiné-Bissau (escala 1:400 000), editada pelo LNEG em cooperação com a DGGM da Guiné-Bissau.

Embora de menor detalhe, esta carta usa como base as 72 folhas topográficas 1:50 000 (incluindo “Cabuca”), e pode ser visualizada via WMS ou descarregada como parte de um conjunto de dados geológicos, topográficos e georreferenciados Dados Abertos | geoportal.lneg.pt+1.

Conclusão

A folha “Cabuca” (1959) em escala 1:50 000 existe, cobre a zona do rio Corubal e é referida na literatura cartográfica especializada da Guiné-Bissau Blogue Fora Nada Evaotres | Dobrar Fronteiras.

O CIGeoE, através da Cartoteca do exército, é o local indicado para obtenção desta carta com nível de detalhe, incluindo topografia e toponímia — ideal para marcar Ganguirô, Boé, Canjadude, etc.

Também podes explorar contactar o blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné para ver se têm cópias digitalizadas.

Como recurso adicional, a Carta Geológica (LNEG) funciona como base topográfica agregada, útil para confirmação de traçado geográfico e análise mais ampla Dados Abertos | geoportal.lneg.pt+1.

Se quiseres, posso ajudar a redigir uma solicitação formal dirigida ao CIGeoE ou ao blogue, ou até procurar mais fontes digitais disponíveis. É só dizer!

__________________________________

(Pesquisa: LG | IA (Gemini, Perplexity, ChatGPT)

(Revisão / fixação de texto, negritos, realce a amarelo: LG

______________________

Nota do editor LG:

(*) Último poste da série > 12 de junho de 2025 > Guiné 61/74 - P26912: Diálogos com a IA (Inteligência Artificial) (4): A Canção dio Cherno Rachide (tr. e adapt. de Manuel Belchior): quem teria sido a o sábio Logomane ? Um figura histórica ou uma personagem lendária ou alegórica ?