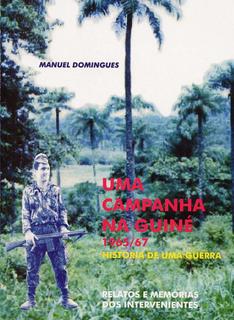

Vista aérea do aquartelamento de Madina do Boé (1966)

Vista aérea do aquartelamento de Madina do Boé (1966)© Manuel Domingues (s/d) (?) (1)

Madina do Boé foi varrida do mapa da memória dos portugueses, excepto muito provalvelmente no nosso caso, ex-combatentes. A geração dos nossos filhos e netos não conhece esta pequena parte da nossa história do Século XX. Madina do Boé não lhes diz nada, a não a ser talvez o termo bué, que nada tem a ver com Madina do Boé: Bué "é um calão luandense, que tem o significado do beaucoup francês, muito de: bué de charros, bué de confusão, bué de preconceitos. Tudo o resto (incluindo a variante boé) são corruptelas derivadas de uma apropriação crescente da linguagem popular portuguesa" (Fonte: Ciberdúvidas da Língua Portuguesa).

Para a nossa tertúlia e demais ciberamigos, achei por bem transcrever uma velha entrevista que o ex-capitão miliciano Jorge Monteiro, comandante da CCAÇ 1416 (1965/67) deu ao semanário luandense A Palavra, em 1 de Fevereiro de 1974.

Este depoimento foi depois reproduzido no livro do Manuel Domingues, já aqui recenseado pelo nosso camarada A. Marques Lopes (2): Uma campanha na Guiné (1965/67): história de uma guerra: relatos e memórias dos intervenientes.

Neste livro, que é edição de autor e que relata a experiência dos homens do BCAÇ 1856, espalhados pela região do Gabu (Nova Lamego, Madina do Boé, Béli, Bajocunda, Copá, Buruntuma, Ponte Caiúm)(3), há pelo menos quatro depoimentos sobre Madina do Boé:

(i) Afinal o que é Madina do Boé?", por Jorge Monteiro, Cap Mil da CCAÇ 1416;

(i) Afinal o que é Madina do Boé?", por Jorge Monteiro, Cap Mil da CCAÇ 1416;(ii) Retalhos de uma campanha, por António Sousa Madureira, Fur Mil da CCAÇ 1416;

(iii) Aconteceu em Madina do Boé, por José Miranda Alves, 1º Cabo da CCAÇ 1416;

(iv) Aspectos caricatos de uma guerra, por António Araújo, da CCAÇ 1416.

Infelizmente ainda não encontrei nem li o livro. Reproduzo, com a devida vénia, o depoimento do Jorge Monteiro, a partir de uma versão digital que encontrei no Blogue do Fernando Gil > Moçambique para todos. A uns e a outros a minha homenagem e agradecimento.

Mais do que a leitura que entrevistado e entrevistador fazem da retirada de Madina do Boé (que é a da desvalorização do seu significado político-militar) e da proclamação posterior de Madina do Boé como capital - não do PAIGC, mas da nova Guiné-Bissau, imediatamente reconhecida por dezenas países -, importa sobretudo perceber as duras condições físicas e psicológicas em que os nossos camaradas viveram, durante anos, em Madina do Boé. Tiro o meu quico aos bravos de Madina do Boé, heróis de ontem, hoje já esquecidos tal como a sua/nossa guerra, perdida (4). L.G.

2.2. Afinal o que é Madina do Boé? Por Jorge Monteiro, Capitão Miliciano da CCaç 1416

Nota: Este documento foi-me entregue por Jorge Monteiro e reproduz uma entrevista que concedeu ao Semanário de Luanda A Palavra, em 1 de Fevereiro de 1974. O motivo próximo, conforme é referido pelo entrevistador, cujos comentários aparecem no texto em itálico, tem a ver com o facto de o PAIGC, em 24 de Setembro de 1973, ter proclamado a unilateralmente a Independência, exactamente em Madina do Boé.

O significado político deste acto era muito mais importante do que o valor que Madina do Boé militarmente pudesse representar para o Exército Português, o que na altura parece ter passado despercebido aos estrategas militares. Mantivemos o texto integral da entrevista de quem viveu onze meses, naquele que em 1966/67 era considerado o pior local da Guiné. MD [Manuel Domingues]

Entrevista de Jorge Monteiro, ao semanário A Palavra, Luanda, 1 de Fevereiro de 1974:

A recente visita de Baltazar Rebelo de Sousa, Ministro do Ultramar, a terras guineenses, aproximou de mim Madina do Boé. Ela veio personificada num amigo de todos os dias, o ex-capitão miliciano Jorge Monteiro, que em 1965 iniciou prestação e serviços na Guiné como comandante de Companhia 1416 (integrando o BCAÇ 1856) reconhecido posteriormente como um dos mais valorosos servidores da causa portuguesa em terras ultramarinas.

Em 1967, regressado à Metrópole, ele foi condecorado, nas cerimónias do 10 de Junho, pelo próprio Salazar, com a condecoração de grau mais elevado atribuída esse ano, a medalha de valor militar com palma, ganha precisamente por actos praticados na defesa intransigente, durante onze meses, de Madina do BOÉ, ora apontada pelo PAIGC como capital da Guiné Livre.

Já tinha lido muito sobre essa localidade, tão na boca do mundo ultimamente, mas jamais poderia ter chegado a conclusão tirada após a conversa esclarecedora: Madina, afinal, é apenas um escroto, um resto deixado ao desbarato pelos planos tácticos portugueses, desde que se entendeu ter ela pouco ou nulo valor estratégico, mesmo olhada como base tamponária.

Diz-me Jorge Monteiro:

Madina do BOÉ eram (hoje não são) cinco casas, incluindo uma escola. Escola, que já nessa altura, estava completamente abandonada, Aliás, tudo estava abandonado, por que Madina servia em tempos tão somente como passagem entre a desolação Sul do BOÉ e as riquezas nortenhas do Gabu, parecendo incrível como um rio, o Corubal que separa as duas regiões, seja suficiente para demarcar uma fronteira de potencialidades.

O BOÉ, a zona mais pobre de toda a Província, sofre a inclemência impiedosa do tempo que vai de Maio a Setembro, com chuvas torrenciais contínuas que alagam por completo a região vedando portanto qualquer tipo de plantio para a agricultura mesmo arcaica.

Como te disse já, em 1967 só lá havia a minha Companhia, completamente isolada nessas alturas do mundo circundante, a tal ponto que só podíamos ser abastecidos de pára-quedas. Felizmente que assim era, pois esse isolamento fazia com que não tivéssemos uma população civil por quem responder, toda ela preventivamente evacuada Não nos podemos esquecer, aliás, que o primeiro indício de actividades do PAIGC, no BOÉ, data de Novembro de 1964.

Com efeito, o PAIGC tinha começado muito antes a sua actividade, organizando-se burocraticamente desde aquele ano de 1959 quando Amílcar Cabral, hoje falecido por causas ainda não totalmente determinadas ingressou no Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), quando do regresso da União Soviética.

Porém, o conflito armado, com acção directa sobre o território português da Guiné, só se verificaria mais tarde, em 1962, nas povoações limítrofes de Susana e Varela, na fronteira Norte, muito longe do Sector Leste, onde está integrado o BOÉ.

Nesse lado, vis-a-vis o Senegal, há uma fronteira de quarenta quilómetros, muito mais pequena do que a que delimita o território português a Sul e a Leste, num total de 350 quilómetros face à República da Guiné, de e por onde, a infiltração dos efectivos do PAIGC nunca encontrou quaisquer dificuldades, progredindo sem perigos de retaguarda, por todo um baldio, e dominando as posições estratégicas que sobranceavam Madina, flagelada constantemente com fogo cerrado, acobertados pelos contrafortes que dominavam a antiga povoação em três quartos do seu perímetro topográfico.

Madina, diz-me o ex-capitão Monteiro, era o penico dos gajos. Havia horas certas para eles fazerem as suas dejecções muito desajeitadamente com obuses, granadas, rockets, e utilizando indiscriminadamente bazucas, morteiros e canhões sem recuo. Foi assim sempre, eu e os meus homens aguentámos aquilo durante onze meses, contados dia a dia pelas salvas com que eles nos mimoseavam.

Naquela, altura a ordem era AGUENTAR, por ser necessário tamponar convenientemente a retaguarda, implantando um sistema defensivo eficaz. Porque aquilo era mesmo de abandonar, pela pobreza da Zona e sobretudo não merecer sequer a conclamação das atenções, a vigília constante e a tensão desgastadora com que lá se vivia. Com um cordão defensivo, como o que se efectivou, atrás da posição de Madina ter Madina ou não ter era a mesma coisa.

Vou explicar: 200 homens da minha Companhia, aliás antes eram também 200 de outra e, depois de mim, eram outros 200 da que nos substituiu, chegaram e sobraram para manter a posição. Um número tão diminuto de homens nunca foi ultrapassado territorialmente pelos efectivos do PAIGC, que se entretinha a dar tiros de longe para marcar uma posição mais sonora que física.

Só uma vez tentaram o assalto, chegando mesmo a lançar cordas com ganchos para destruir a vedação farpada, servindo-se da chuva mais opaca que já vi na minha vida que nos impedia a visibilidade e lhes abafava ou confundia os ruídos dos passos. Mesmo assim foram repelidos, sofreram baixas bastante consideráveis e optaram por voltar à origem preferindo continuar no dia seguinte os tiros de longe e repudiando para sempre o corpo a corpo. Ora bem: se 200 homens aguentaram a posição ano após ano, e repara que em 1967 eles já tinham todo aquele potencial bélico, quem acredita que o abandono de Madina foi imposto?

Pensar isso é ridículo, mesmo objectando que eles poderiam ter aumentado os seus efectivos para um ataque maciço: Mas ainda há dois meses o general Bettencourt Rodrigues esteve lá, e quem faz guerra, quem viveu ou vive a guerra sabe que não se brinca com essas coisas, mesmo num bluff cuidadosamente calculado, mas mesmo assim sempre irresponsável, as balas matam seja lá quem for e os próprios jornalistas que o acompanharam por certo também não arriscavam de ânimo leve, as suas vidas, eles que são correspondentes de guerra com experiência de outras, por virtude muito mais violentas e que ainda se desenrolam. Em resumo: ninguém estava lá. O interesse de Madina era limitado a um certo tempo, e a partir daí não contava mais.

Eu, que vivi em MADINA durante onze meses, que constatei a inutilidade daquele chão, o clima inóspito, a desolação desértica, sei que Madina não vale sequer a chuva que lá cai. E eu, deixa-me ser um pouco contemporizador, que me apercebi duma certa coerência por parte de quem norteava a táctica das guerrilhas do PAIGC (porque é sempre preciso ser-se coerente para não se perder tudo de uma só vez, contra um adversário técnica e tacticamente muito mais evoluído), não posso sequer admitir que ATÉ ELES apregoem Madina, uma autêntica fossa, como capital do seu orgulhoso desiderato. Se isso for verdade, se de facto eles dizem isso, então nem sequer é um grito de liberdade, mas apenas um facto ridículo, caricato até, mesmo para os olhos de quem confere as guias de despacho do armamento que eles utilizam...

Madina, a sete quilómetros da fronteira da Guiné-Conackry, está ligada por estrada a Nova Lamego ao Norte, ramificação rodoviária para toda a Provinda, com estradas que servem bem no tempo seco mas que são pântanos autênticos nos dias de chuva, principalmente os de Julho e Agosto.

O Boé, tem solo muito pouco permeável, sem elevações consideráveis e consequentes declives escoatórios causando portanto a estagnação da água, que só a absorção lenta pela terra, já de si saturada de humidade, fará acabar com a ajuda do sol violento de Setembro, a apressar a evaporação. São dezenas e dezenas de quilómetros de área inundada charco imenso de que apenas as rãs parece acharem uma justificativa.

Quando tínhamos uma operação, fosse de que tipo fosse, andávamos com água pela cintura. Há por lá muitos riachos e rios pequenos (o único verdadeiramente rio, é o Corubal, o maior da Guiné) mas quando a chuva cai, e eu conheço a chuva de Angola há mais de vinte anos!, tanto faz caminhar pela estrada, pelo capim ou pelo leito dos rios: o "boal" imenso é raso, e a água nem sequer é mais alta aqui ou acolá. O nível é sempre igual, como se a Natureza caprichasse em transferir para ali toda a inutilidade que a chuva possa querer significar na Guiné.

Ao princípio, causava-nos uma certa perturbação andarmos com os fundilhos molhados, depois de habituados acabámos por aceitar a nova situação com uma filosofia muito própria — enquanto caminhássemos, era sinal de que não boiávamos, o que, naquelas circunstâncias, não era bem uma questão de natação. Mas como se pode depreender, tanto a manobra táctica, como a movimentação física, e sobretudo enfim, a própria lei da sobrevivência, estavam reduzidas em muito, com um desgaste anímico, multiplicado por um coeficiente que só os nossos corpos conheciam...

Acontece, contudo, que tínhamos uma vantagem: a exemplo do sol, a chuva quando vem também é para todos e assim os elementos do PAIGC tinham precisamente os mesmos problemas.

E por muito paradoxal que pareça, a tropa da Europa, habituada à amenidade do seu próprio clima, dava melhor conta de si naquelas condições verdadeiramente incríveis, por inóspitas e insalubres, do que no tempo seco, já que o desaparecimento das águas activava sobremodo os nossos «amigos» do outro lado...

O refúgio da Companhia 1416 era um acampamento subterrâneo protegido por arame farpado e seteiras, um alvo apetecido para os ataques diários dos revolucionários, que em Dezembro de 1966 bateram todos os recordes de desperdício de munições. Recorrendo ao seu diário de combate Jorge Monteiro diz-me, entre irónico e nostálgico:

Tenho um certo carinho por este livro, não só por ter sido escrito por mim, mas sobretudo por ser eu a ler, ainda algumas passagens para teu esclarecimento, sinal óbvio de que estou vivo e de boa saúde.

Ora vê: No dia 01 de Dezembro às 18H15, mandaram-nos seis granadas de morteiro 82. Às 19H30, se calhar por não terem acertado, mais seis. Estas deviam ser as do dia seguinte, porque só no dia 03 voltaram à fogaceira, e desrespeitosamente às seis da manhã: mais meia dúzia.

À tarde do dia 4 (para eles era demasiado acordarem dois dias seguidos às seis da manhã...) nove granadas, também de 82. No dia 5 descansaram, mas o dia seis vingaram -se bem, puseram dois morteiros e dois canhões sem recuo a trabalhar, conseguindo deitar abaixo uma parede. Uma das tais casas abandonadas. No dia 7, sem olhar a que merecíamos descanso começaram as três da madrugada: 15 granadas.

No dia 8, às seis da tarde, cinco granadas, e logo a seguir, às sete e meia, e duas granadas de canhão sem recuo. Onde elas caíram não sei... Não vale a pena continuar, por ser fastidioso e maçador. Por que, acredita, foi sempre assim, durante todos os onze meses que lá estive, uma e outra vez sujeitando-nos a um bombardeamento de quatro e cinco horas seguidas.

Como curiosidade, digo-te que houve um dia que assinaram o ponto cinco vezes, mas respeitaram religiosamente o Natal: houve tiros só no dia 23, mas voltaram à carga no dia 26, logo às seis a manhã. Para o fim, já era monótono pois sabíamos a horas certas dos tiros...

Conclui-se, portanto, que o bombardeamento sobre Madina era contínuo e eles próprios lá iam esburacando as casas, já por si a cair de podres. Pouco ficou, e se implantaram lá a Independência, então meteram água pela certa, pois não há qualquer tecto que os proteja da chuva.

Madina do Boé. O vazio de todo um pesadelo muito e mais vazio depois de Spínola ter inutilizado o abrigo e armadilhado tudo aquilo em redor. Madina do Boé, cinco casas esventradas, pântano perpétuo, chão inútil. A capital do PAIGC.

_____________

Notas de L.G.:

(1) Imagem reproduzida, sem menção da fonte, no Blogue do Fernando Gil > Moçambique para todas. Presumo que a sua autoria seja do Jorge Monteiro ou do Manuel Domingues.

(2) Vd. post de 18 de Julho de 2005 > Guiné 69/71 - CXI: Bibliografia de uma guerra (5)

(3) Para uma melhor localização destes sítios, vd. o mapa da Guiné dos Serviços Cartográficos do Exército (1961).

(4) Vd. posts de:

(i) 17 de Julho de 2005 > Guiné 69/71 - CIX: Antologia (7): Os bravos de Madina do Boé (CCAÇ 1790);

(ii) 2 de Agosto de 2005 > Guiné 63/74 - CXXXIII: O desastre de Cheche, na retirada de Madina do Boé (5 de Fevereiro de 1969).

Sem comentários:

Enviar um comentário