São Martinho do Porto > s/d > Página do Facebook de João José Alves Martins, foto nº 23/88 do seu álbum sobre São Marinho do Porto (onde tem casa de verão). O João é um apaixonado pela baía de São Martinho do Porto, uma das mais belas do mundo, e pelo mar... ou não fora ele filho de oficial da marinha... Conheci-o há dias, em Lisboa. Com ele temos mais um camarada na Tabanca de São Martinho do Porto - para além dos Schwarz (Pepito e Clara) e do JERO - , tabanca essa que se costuma reunir, solene e festivamente, pelo menos uma vez por ano, em meados do mês de agosto.

Foto: © João Martins (2012). Todos os direitos reservados

Memórias da minha comissão na Província Ultramarina da Guiné - Parte I

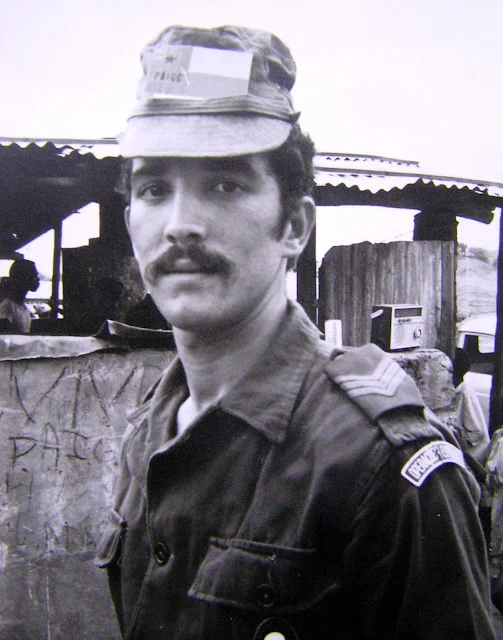

João Martins (ex-Alf Mil Art, BAC1, Bissum, Piche, Bedanda e Guileje, 1967/69) .

[Texto enviado em 19 do corrente; será publicado em várias partes]

Dedico estas minhas memórias ao Jornal “Defesa da Beira”, e muito particularmente a Pinheiro Salvado, seu ilustre colaborador, que não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas cujos artigos leio com o maior agrado e reconhecimento.

___________

ÍNDICE

1 – Curso de Oficiais Milicianos

1.1 – Mafra – Escola Prática de Infantaria

1.2 – Vendas Novas – Escola Prática de Artilharia – Especialidade: PCT (Posto de Controlo de Tiro)

2 – Figueira da Foz – RAP 3 - Instrução a recrutas do CICA 2

3 –Viagem para a Guiné (10 de Dezembro de 1967)

4 – Chegada à Bateria de Artilharia de Campanha Nº. 1 (BAC 1) e partida para Bissum

5 – Bissum-Naga

6 – Regresso a Bissau para gozar férias na Metrópole (Julho de 1968)

7 – Piche

8 – Bedanda

9 – Gadamael-Porto

10 – Guilege

11 – Bigene e Ingoré

_____________________

1.1 – Mafra, EPI

Nos primeiros dias de Janeiro de 1967, entrei na Escola Prática de Infantaria em Mafra, como soldado cadete nº mecanográfico 00325165.

O que recordo desta recruta é o de ter tido um comandante de companhia bastante duro, alguns fins-de-semana sem ter ido a casa por chegar ao refeitório para tomar o pequeno-almoço, em cima da hora, uma subida por um riacho em grande velocidade ultrapassando rapidamente alguns obstáculos e muitos camaradas bem mais lentos, e, pelo frio que apanhei, uma valente gripe que me atirou para a enfermaria. Também me recordo de umas marchas finais no Barril com muita chuva e lama, e de uma noite dormida ao relento num caminho de carros de bois, tal era o cansaço, depois de ter caminhado uns 60 quilómetros.

Não sei se era do capitão ou se fazia parte da instrução, o que recordo é que não me sentia enquadrado no ambiente que caracterizava aquela disciplina militar. Na minha opinião, demasiado rude e autoritária, um tanto na continuação da Mocidade Portuguesa que também não me tinha deixado quaisquer saudades, tal o espírito que a enformava. Tive a oportunidade de constatar que o sentimento que caracterizava aquela instrução também estava impregnado de uma filosofia que atravessava transversalmente todo o Estado Novo, e que me causava tal repugnância que me admirava que muitos camaradas meus não pensassem em desertar. Face ao que sentia, compreendia que vontade não lhes faltaria.

Era também minha opinião que o facto de sentir tal espírito de aversão a todo o ambiente que me envolvia era contrário ao espírito de “união” e de “amor à Pátria” que permitem vencer uma qualquer guerra; portanto, bastava esse facto para concluir que a guerra de guerrilhas que nos era imposta estava perdida. E recordava que, ainda no liceu, no 5º ano, tinha afirmado na prova oral de história, que para se vencer uma guerra, e esta adivinhava-se, era importante não só a conjugação de esforços de toda a Nação, o que incluía, evidentemente, governantes e governados, mas também era fundamental o merecimento da vitória. Na EPI, em Mafra, o que constatávamos era uma total ausência de motivação e de sentimentos de “Unidade Nacional e de patriotismo”.

Esperava-nos uma guerra de guerrilhas, vulgo “terrorismo” ou “guerra de libertação”, enquadrada no confronto mais global entre as duas grandes potências da altura que se digladiavam nos mais diferentes pontos do globo na defesa dos seus interesses, nomeadamente, pelo domínio e controlo das matérias-primas, em particular pelo controlo das áreas petrolíferas, invocando as mais variadas razões, tais como as ideológicas supostamente justificáveis, como seja a conquista da “independência”, da “liberdade” e da “democracia”, confrontação que ficou conhecida por “guerra fria” e que opunha os países do ocidente aos da cortina de ferro, muito particularmente os USA à URSS e que se iniciou imediatamente a seguir à capitulação da Alemanha e dos seus aliados, a Itália e o Japão, que marcou o fim da 2ª Grande Guerra Mundial em 1945.

É muito significativa a invasão pela URSS de países do Leste Europeu, constituindo o bloco do pacto de Varsóvia, completamente dominado a ferro e fogo pela ditadura comunista, e recordo o muro de Berlim, onde muitos cidadãos foram abatidos ao quererem fugir para o ocidente; e até recordo a “Rádio Livre”, emitida de Bucareste para Portugal anunciando a “Terra Prometida”, como se fosse uma oportunidade para um “Mundo melhor” em alternativa ao regime republicano autoritário, com uma polícia política repressiva que pretendia impor respeito, que não consideração, pelas numerosas detenções, muitas vezes sem justa causa.

A história ensina-nos que os povos quando unidos e bem chefiados, enchem-se de força para se expandirem e conquistarem novos territórios; foi assim com os Gregos, os Romanos, os Mouros, os Portugueses e Espanhóis, os Franceses, os Alemães, e não podemos esquecer a forma como a América do Norte foi colonizada, em que muitos índios foram perseguidos, abatidos e espoliados das suas terras.

Quanto à URSS, não ficou atrás dos USA, com milhões dos seus habitantes a serem assassinados por ordem de chefes que se tonaram ídolos para muita gente, e também recordo a “anexação e o domínio” de países europeus com uma história própria muito rica que lhes permitiu cimentar uma identidade específica.

Nos dias de hoje ainda constatamos que há povos que combatem pela independência e pela liberdade relativamente à Rússia e à Turquia, ou, o caso do Tibete relativamente à China que o anexou há relativamente poucos anos sem grande oposição da Comunidade Internacional, mas muitos outros há que conseguiram finalmente adquirir o estatuto de independência e recordo a desintegração da antiga Jugoslávia, nos Balcãs, amálgama de povos com diferentes origens e diferentes especificidades, dominada pelo ditador Marechal Tito. Quanto aos espanhóis, sabemos quão barbaramente trataram os povos da América Central e do Sul, incas, aztecas e outros.

As épocas são diferentes e o que é desculpável numa época já não o será noutra, é por isso que a história deve ser contada tendo em consideração os usos e costumes do período em que ocorrem. O conhecimento da história e particularmente da história económica é particularmente importante para cimentar a cultura de um povo, transmitir-lhe identidade, transmitir-lhe valores, dar-lhe razões para lutar por uma causa, pelo país. Caso contrário, esse povo será facilmente dominado e explorado por outros que se aproveitarão das suas fraquezas e das suas divisões.

Os portugueses, tal como todos os outros povos, têm a sua história, e os factos ocorridos no século XX, foram a continuação dessa história. Mas, para compreendermos o presente temos também que conhecer o passado e raciocinar a partir desse conhecimento. Portugal conheceu a sua Fundação em 5 de Outubro de 1143, graças à vontade de um pequeno grupo de homens e do seu primeiro Rei, D. Afonso Henriques, que enfrentou a oposição da sua mãe cujas tropas teve que derrotar. Portanto, divisões internas, diferentes interesses e opiniões ocorreram desde a Fundação da Nacionalidade, e repetiram-se durante muitos reinados, mas o que caracteriza particularmente a Nação Portuguesa é que ela tem a sua génese na força das armas, em que a componente religiosa assume primordial relevo; com efeito, foi aproveitando a passagem dos cruzados que vindos do Norte da Europa se dirigiam aos lugares santos da Palestina que, com o seu apoio militar, D. Afonso Henriques e os seus sucessores conquistaram Lisboa e muitas outras terras ao sul do Tejo. A presença de combatentes pela implantação e expansão da Fé Cristã, prontos a dar a vida pela mesma, foi crucial na conquista de territórios até ao Algarve.

Na defesa da Pátria, desde a sua fundação, foi muitas vezes invocado São Jorge, e os artilheiros invocam, em sua proteção, Santa Bárbara. A Fé cristã esteve presente em muitos confrontos não só com os Mouros mas também com Castelhanos. Por exemplo, D. Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, rezou profundamente antes de enfrentar alguns dos seus próprios irmãos na célebre batalha de Aljubarrota em que o exército castelhano era muito superior ao exército português.

Também o Infante D. Henrique assumiu a missão que Cristo confiou aos Cristãos “Ide e Evangelizai”. E talvez por “inspiração divina”, contribuiu decisivamente para que os portugueses levassem Cristo ao conhecimento de outros povos.

Dá-se assim início à expansão ultramarina com Naus e Caravelas ostentando a Cruz de Cristo. No dizer do poeta, os portugueses propõem-se mais uma vez irem por esses “mares nunca dantes navegados” a “dilatar a Fé e o Império”.

Sabemos que a religião cristã tem como primeiro e fundamental mandamento: “amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”, e sabemos que os cristãos são chamados à “missão de evangelizar”, transmitindo essa “mensagem” que acreditam ter a sua origem no próprio Deus. É por isso que, além de procurarem desenvolver trocas comerciais numa relação de convivência e de amizade, também tiveram como objetivo, por meio dos missionários, a conversão dos povos autóctones.

Relativamente aos interesses das grandes potências, recordo que já nos finais do século XIX tínhamos tido uma disputa com a Inglaterra porque pretendíamos o domínio de todos os vastos territórios entre Angola e Moçambique. Face ao grande potencial bélico britânico, tivemos que capitular. Esta nossa pretensão ficou conhecida por “Mapa cor-de-rosa” e a nossa derrota é apontada com sendo uma das razões da queda da monarquia.

Nos anos 40 do século passado, o general Norton de Matos, conhecedor das pretensões das grandes potências, tinha pugnado pela transferência da capital do Império para Nova Lisboa, em Angola, mas, Salazar, com receio de se criar um novo Brasil, não concordou e quando teve conhecimento do petróleo existente no ultramar compreendeu que dificilmente o manteríamos. Mandou tropas “para Angola e em força”; era no entanto tarde demais, durante muitos anos tinha evitado a concessão de vistos que permitissem aos portugueses irem para lá; só nos anos sessenta é que permitiu o rápido desenvolvimento e determinou investimentos muito significativos como foi o caso da barragem de Cabora-Bassa em Moçambique e do porto de Sines na Metrópole, porto de águas profundas, destinado a receber grandes petroleiros com ramas de petróleo extraídas no enclave de Cabinda, a partir do qual seguiria a gasolina com destino a toda a Europa. Cabinda que, por sinal, depois de toda a parafernália de vozes vociferando na Organização das Nações Unidas pelo direito dos povos à “autodeterminação e à independência” ainda se encontra à espera das mesmas. Será que foi por esquecimento, ou será que os políticos e a Comunidade Internacional (USA) se fazem de esquecidos porque o que conta verdadeiramente são outros interesses?

E foi nos anos sessenta que este regime político altamente repressivo e com uma política económica de investimento e crescimento com grandes perspetivas mas ainda em estado embrionário para garantir a criação de postos de trabalho para todos, que americanos e soviéticos implementam, fomentam, apoiam e armam os designados “movimentos de libertação”.

Era fundamental explicar ao país a conjuntura política internacional movida por interesses expansionistas das duas grandes potências; em vez disso, a governação salazarista preferiu mantê-lo na ignorância deixando-o à mercê dos imperialismos americano, soviético e chinês (caminho de ferro da Tanzânia), por desconhecimento generalizado de todo o jogo estratégico de interesses pelas matérias-primas a nível mundial. O povo não tomou consciência do perigo que o país corria, e muito menos, do futuro que lhe estaria reservado com a perda de muitas riquezas que o País não soube explorar, nem em seu proveito nem em proveito das populações.

Nos anos 60, o MPLA e a Unita em Angola, e a Frelimo e a Renamo em Moçambique, passam a ser os braços armados dos interesses das três grandes potências, e podemos finalmente entender, não só as circunstâncias, a origem e a natureza da guerra que tínhamos que enfrentar, mas também, quais os nossos verdadeiros inimigos.

Esta é a razão pela qual esta guerra estava perdida desde o seu início, é que, à medida que o tempo passava, nos íamos confrontando com um material de guerra cada vez mais sofisticado. O nosso verdadeiro inimigo eram as grandes potências que conseguiam “virar elementos das populações contra nós” convencendo-os que iriam ter enormes vantagens. É óbvio que a guerra tinha que ser conduzida explicando às tropas e às populações a sua verdadeira razão de ser, e portanto, todo este jogo de interesses.

Era necessário explicar quais os beligerantes, e, muito particularmente, era fundamental obter a adesão de homens como Amílcar Cabral, que escutei muitas vezes e percebi que tinha motivações e um discurso muito semelhante ao do General António de Spínola; ambos estavam firmemente apostados em contribuir para uma “Guiné melhor”, que oferecesse melhores condições de vida às populações.

Quero acreditar que eram ambos pessoas muito bem-intencionadas e que desenvolveram esforços no sentido de entabular conversações e negociações, mas não tiveram o discernimento de o fazer da melhor maneira, pois minimizaram os interesses e a ausência de valores de outros grupos mais enfeudados nos interesses da URSS, sendo a designação de “grupos terroristas” bem mais adequada ao que de facto eram. Aliás, as disputas pelo poder entre cabo-verdianos, as múltiplas etnias e os vários grupos de interesses, com o recurso, inclusivamente ao assassínio, tem sido uma realidade até aos dias de hoje, tal é a natureza das pessoas em causa, e é como diz o ditado “quem com ferros mata com ferros morre”.

1.2 – EPA – Escola Prática de Artilharia em Vendas Novas

Seguiu-se o curso de Posto de Controlo de Tiro (PCT). Ali a alimentação era melhor, mas a dureza da instrução era uma realidade que não dá para esquecer, penso que se justificava pela dureza de guerra que nos esperava no Ultramar.

Em minha opinião, o tratamento a que éramos sujeitos também nos trazia um sentimento de revolta, absolutamente contrário à compreensão e aceitação da defesa dos interesses da Pátria.

Lembro-me de ter feito um trabalho sobre geoestratégia, e, para a sua concretização, ter estudado alguns livros do meu Pai que entretanto tinha concluído o Curso Superior Naval de Guerra e tinha sido colocado no Ministério da Defesa Nacional. Nessa altura, contrariamente a muitas opiniões, sobretudo de pessoas de esquerda e ligadas ao partido comunista, não me foi difícil prever a invasão de países do Leste Europeu pela União Soviética.

Relativamente a Vendas Novas, não posso deixar de recordar e prestar homenagem ao meu camarada de nome Resende, que, nas marchas finais, foi colocado a fazer guarda à bateria constituída por três obuses, e que aceitou trocar de posição comigo porque me recusei a ficar à frente das bocas-de-fogo. Aconteceu que, num dos disparos, uma granada rebentou à saída do obus e ele morreu no lugar que me tinham destinado.

2 – Figueira da Foz – RAP 3 - Instrução a recrutas do CICA 2

Como Aspirante a Oficial Miliciano, fui colocado no Regimento de Artilharia Pesada Nº 3 (RAP 3), na Figueira da Foz, onde dei instrução a um pelotão de futuros condutores-auto (CICA 2), originários da Madeira, em Julho, Agosto e Setembro, de 1967, pelo que tive a sorte de apanhar o período de verão, o que me permitiu passar alguns fins-de-semana em S. Martinho do Porto e estar com os meus pais e amigos.

Foi no RAP 3, que me deram a notícia de que tinha sido colocado na Província Ultramarina da Guiné. Pensei na altura: “quanto mais depressa me despachar desta vida tanto melhor”, e vim gozar em Lisboa as férias que antecederam a partida para a Guiné.

3 – Viagem para a Guiné

Em 10 de Dezembro de 1967, numa manhã invernosa, embarquei no navio “Alfredo da Silva” com outros dois alferes do meu curso, também idos em rendição individual e com destino à Bateria de Artilharia de Campanha Nº 1, em Bissau. Do navio, disse adeus ao meu pai e pensei na possibilidade de não o tornar a ver nem à ponte Dr. Oliveira Salazar, que, na altura, se nos afigurava como sendo a grande obra do regime.

Embora me considere um homem de mar, durante o jantar, quando o navio saía a barra do Tejo, depois de ter comido a sopa, e porque o navio balouçava fortemente, tive que a deitar fora porque não me assentava no estômago pois andava de um lado para o outro, e, para apanhar ar, subi ao convés, constatei então que, apanhando as ondas de través, estas galgavam a amurada e passavam por cima do navio.

Pensei nos marinheiros de antigamente, alguns, antepassados meus que, em tempos idos em autênticas “cascas de noz” enfrentaram em muito piores condições estes mares e muitos outros bem piores. Realmente, não lhes damos o devido valor e muito dificilmente compreendemos todos os sacrifícios que enfrentaram e o muito que fizeram pelo nosso País.

No dia seguinte, chegámos ao Funchal, demos uma pequena volta, e a partir daí, em termos de navegação, a viagem decorreu com normalidade. Vimos peixes-voadores, o que para mim era uma novidade e lembro-me de uma rapariga, muito bonita, que acompanhava o pai na sua ida para uma comissão na Guiné.

Pareceu-me adoentada, já tinha ido ao médico mas sem grandes resultados, a comida que ingeria não fazia o percurso normal. Ocorreu-me convidá-la para jogarmos ping-pong; ao princípio recusou-se desculpando-se que não se sentia bem, mas, face à minha insistência, anuiu. Jogámos algum tempo, mas depressa teve que se ir embora.Mais tarde, veio agradecer-me, pois lhe tinha salvado a vida na medida em que tinha vomitado a comida que já estava em decomposição no estômago.

Chegámos a Cabo Verde, é um arquipélago em que a população, apesar das dificuldades inerentes à escassez de água, ou para esquecer as dificuldades da vida, dá grande valor à música e à dança. Sem ter quaisquer conhecimentos de música, diria que a saudade que os cabo-verdianos cantam tem alguma semelhança com a saudade que muitas vezes caracteriza o “fado” deste povo da Lusitânia que se lançou, logo que dispôs de naus e de caravelas, à aventura, deixando para trás, pais, mulheres e filhos. Muitos desses homens partiram para nunca mais voltarem.

Os cabo-verdianos possivelmente cantam a saudade que os seus antepassados viveram por terem sido arrancados dos seus locais de nascimento no continente africano, e contra a sua vontade terem sido transportados para o arquipélago de Cabo-Verde.

(Continua)