Todos fomos INFANTES:

Infantes na Idade;

Infantes no Esforço;

Infantes no Combate;

Infantes na Nobreza,

Somos soldados mal-amados, não só depois de mortos, mas ainda em vida!

Monumento de homenagem AO VALOR DO INFANTE, em Mafra

Os que caíram pela Pátria!

Os soldados não morrem, apenas tombam no campo da honra!

Desde o inicio desse ano de 1961 que, ano após ano, Portugal mobilizou o seu povo para, de armas na mão, dar combate a movimentos de libertação que a 4 de Fevereiro de 1961, em Angola; a 23 de Janeiro de 1963, na Guiné; e em 24 de Setembro de 1964 em Moçambique, iniciaram a luta armada pela sua libertação.

Embarque de militares para África. Lisboa> Cais da Rocha Conde Óbidos> 18 de Agosto de 1965> Embarque, no T/T Niassa, do pessoal da CCAÇ 1426 e de outras unidades para o TO Guiné.

© Foto: Fernando Chapouto (2006). Todos os direitos reservados.

Seguem-se treze anos de incertezas e ansiedade, resultado de uma guerra, que a principio foi denominada como “acção de polícia”, que fez deslocar para África mais de 800.000 militares, na sua maioria milicianos, além de muitos recrutados nos próprios Teatros de Operação, africanos e europeus, tendo sido contados, no final da guerra, mais de 9000 efectivos tombados, não estando incluídas neste número as populações atingidas por actos de guerra ou efeitos colaterais. Quando os primeiros efectivos foram mobilizados e partiram para Angola, era provável que a “possibilidade de morte em combate” não estivesse na mente dos militares, em especial os conscritos – militares do serviço obrigatório – porque “ainda andavam no ar” as notícias e as fotos dos massacres iniciais, assim como a “promessa” de rápida resolução da revolta.

Falavam que o inimigo da Pátria estava muito mal armado, dispunham apenas de catanas e algumas, poucas, armas de caça. Bastava a tropa aparecer, mostrar-se no terreno e os terroristas fugiriam a bom fugir.

Deixando o perímetro urbano, as unidades encarregadas da reocupação e restabelecimento da ordem nas zonas sublevadas, defrontam-se com as primeiras “contrariedades” da situação de guerra.

Lançada a operação, não havia possibilidade de “voltar atrás”. As primeiras contrariedades, humanas, foram levantadas pelas doenças originadas, ou pelo clima, ou pelas águas utilizadas ou pela alteração drástica da forma de alimentação, mas, também, devido à exaustão pelo esforço dispendido; havia também que ter em conta os ferimentos contraídos nos trabalhos de recuperação das vias. Os doentes e/ou os feridos “entravam de baixa” e seguiam nas viaturas, uma vez que não existiam meios aéreos para proceder a evacuações e, muito menos, podiam dispensar viaturas e homens, para os fazer regressar ao ponto de apoio mais próximo. Só os mais graves eram evacuados.

As estradas/picadas estavam obstruídas, ou por abatines ou por valas, o que levava à intervenção da Engenharia, enquanto a Infantaria procedia à segurança das forças empenhadas na recuperação das mesmas, o que causava atrasos no execução das missões traçadas e planeadas para rapidamente atingirem os objectivos.

Cemitério Militar de Bissau – Talhão Central

© Foto: Blogue Luís Graça e Camaradas da Guiné (DR)

Mas os rios também apresentavam as suas dificuldades. Para que fosse possível a sua travessia/cambança, era necessário reparar e/ou reforçar as pontes, ou mesmo construir novas pontes de raiz. No entanto, tudo isto fazia/faz parte das operações militares que, no início da última das campanhas portuguesas em África e, como guerra que era, custou os muitos mortos nas fileiras dos últimos Soldados do Império.

Ao surgirem os primeiros tombados em campanha, há que dar destino aos corpos dos combatentes, pelo que se aplicaram as normas seguidas durante a I Grande Guerra e durante os anos em que Portugal permaneceu nas suas possessões: sepultar os corpos na território em que ocorreu o óbito, numa campa devidamente identificada, no cemitério da localidade mais próxima da unidade, sendo a mesma unidade responsável pela sua manutenção, o que muitos de nós pudemos verificar aquando da nossa passagem por aquelas terras. Alguns, devido a causas várias, tiveram que ficar em campas isoladas no local em que tombaram.

As famílias tinham, porém, a opção de fazerem trasladar os corpos dos seus entes queridos para serem inumados junto dos seus antepassados, desde que o requeressem e se, cumprindo determinadas regras, para o que foram sendo difundidos diversos documentos.

O Exército assume o encargo de trasladar as ossadas dos militares, cinco anos após o seu enterramento, mesmo quando a trasladação fosse pedida pela família, de acordo com a Circular n.º 5/PJ, da 1.ª Repartição do Estado-Maior do Exército, de 27 de Fevereiro de 1961. Para que tal fosse possível, as famílias teriam que apresentar requerimento e efectuar um depósito de uma caução, variável entre dez a quinze mil escudos, podendo ser substituída por declaração de entidade ou pessoa, considerada idónea pelos serviços militares, para assumir o encargo das despesas.

Em Novembro de 1961, assume, também, o encargo das diligências com o desembaraço alfandegário dos corpos e o transporte dos mesmos para a Capela do Hospital da Estrela, em Lisboa, onde os mesmos seriam entregues à família, que se encarregaria do seu transporte e sepultamento.

Por despacho do Subsecretário de Estado do Exército de 28 de Fevereiro de 1963, passa a garantir o transporte gratuito dos corpos, em navios fretados, sendo as despesas por conta da família, a partir do cais de desembarque.

Porém, no mês de Março de 1963, novo despacho do Subsecretário de Estado do Exército, passa a facultar a utilização dos barcos fretados para a trasladação das ossadas ou corpos dos militares que fosse feita por iniciativa das famílias.

Trasladação de restos mortais de militar.

© Foto José Martins

Nova circular, de 15 de Junho de 1965, estabelece que a trasladação dos corpos de militares falecidos terá de ser a pedido da família e por sua conta, mediante caução a indicar pelo Depósito Geral de Adidos. Facilitava o transporte gratuito das urnas, em navios fretados, garantindo também o desembaraçamento alfandegário das mesmas e o transporte até à capela do Hospital Militar Principal, à Estrela, em Lisboa. As famílias podiam pedir o transporte gratuito, para as suas localidades, dependendo a sua atribuição das disponibilidades da instituição militar.

A 4 de Fevereiro de 1966, cinco anos após o início da guerra, são aprovadas as “Normas Reguladoras de Trasladações de Ossadas Militares”, que estabelece a gratuitidade do transporte das ossadas dos militares falecidos no Ultramar, para a Metrópole ou Ilhas Adjacentes, quer a trasladação fosse solicitada pela família ou por iniciativa do Exército. Neste último caso, previa-se que a remoção fosse feita para um Ossário Militar Central, em Lisboa, ou para Ossários Militares a construir em cada uma das Províncias Ultramarinas.

A publicação do “Regulamento das Trasladações”, em 2 de Março de 1966, visou reunir todas as disposições sobre esta temática, aplicando-se a todos os restos mortais dos militares falecidos ou inumados no Ultramar. O Exército garante o transporte dos corpos e ossadas, assim como os encargos pela obtenção de toda a documentação necessária para o efeito, desde o território onde o militar tenha tombado, até Lisboa, assim como o transporte até ao local de enterramento indicado pela família. O transporte dos corpos ou ossadas, será efectuado por transporte militar ou fretado. Se fosse desejo da família e/ou a pedido desta, esse transporte poderia ser efectuado nas carreiras regulares existentes, tendo de depositar as verbas de 1.953$50 no caso da Guiné; 2.990$00 para Angola e 5.520$00 de Moçambique. O requerimento deveria ser apresentado ao Ministro do Exército, e ser acompanhado por documento emitido pela autoridade que superintendesse na administração do cemitério – Município, freguesia ou outra entidade – comprovando que estava assegurado local para depósito do corpo do seu familiar.

Das normas referidas anteriormente, até 4 de Fevereiro do 1966, embora nos pareça que não estivesse a ser “cumprida na totalidade”, constava a obtenção de declaração de responsabilidade da despesa que fosse necessária para a trasladação das ossadas e corpos, caso a família os reclamasse. Esta questão foi, em muitos casos contornada pelas unidades que, aquando de algum infausto acontecimento, todos os elementos se prontificavam a participar, proporcionalmente ao seu vencimento ou pré, nos custos da trasladação.

Era preocupação constante do Exército, pela literatura consultada, tratar com toda a dignidade possível os corpos dos militares “Tombados na campo da honra”. Antes do embarque, a cada militar teria sido entregue uma chapa de identificação, em metal - porém nem todos a receberam – no formato redondo, que deveria ser colocada ao pescoço com uma corrente metálica, “picotada a meio”, contendo em cada metade o número de identificação ou número mecanográfico assim como o último nome.

A metade superior, da chapa de identificação, acompanharia os restos mortais do militar, enquanto a “segunda metade” seria colocada na urna, para identificação. Também seria efectuado o registo do local de sepultamento, assim como a movimentação do corpo, a fim de haver uma noção exacta da sua localização.

As causas, que originaram os 8290 militares tombados em campanha [1], são mais vastas que as que se deparam na nossa vida quotidiana. Além dos riscos inerentes ao “estar vivo”, há a questão de, simultaneamente, se estar “em guerra”, o que também implica o manuseamento de armas, munições e explosivos.

____________

[1] – Dos tombados em campanha, de acordo com o 1.º Volume da Resenha Histórico Militar das Campanhas de África (1961-1974), páginas 264, 265 e 266, foram as seguintes as causas e números, nos três Teatros de Operações:

Angola

Em combate: 1306 militares = 40,09%;

Acidente com arma de fogo: 344 militares = 10,56%;

Acidente de viação: 860 militares = 26,39%;

Outras causas: 748 militares = 22,96%;

Total: 3258 militares = 39,3% no universo de 8290 tombados durante o conflito.

____________

Guiné

Em combate: 1240 militares = 59,90%;

Acidente com arma de fogo: 207 militares = 10,01%;

Acidente de viação: 153 militares = 7,39%;

Outras causas: 470 militares = 22,70%;

Total: 2070 militares = 24,98% no universo de 8290 tombados durante o conflito.

____________

Moçambique

Em combate: 1481 militares = 50%;

Acidente com arma de fogo: 234 militares = 7,90%;

Acidente de viação: 467 militares = 15,76%;

Outras causas: 780 militares = 26,34%;

Total: 2962 militares = 35,72% no universo de 8290 tombados durante o conflito.

____________

Totais nos 3 TOs

Em combate: 4027 militares = 48,58%;

Acidente com arma de fogo: 785 militares = 9,47%;

Acidente de viação: 1480 militares = 17,85%;

Outras causas: 1998 militares = 24,1%.

____________

A causa “outras causas”, onde se incluem as “doenças, afogamentos, agressões físicas, electrocussão, queda do cima de árvore, incêndio, explosão de combustíveis, ou outras”, era agravada com o facto dos militares se encontrarem em territórios em que, o clima era muito diferente do das suas terras de origem; a qualidade das águas, quer para a confecção da comida quer para beber, ou a mesmo destinada à higiene diária; os próprios alimentos, muitos dos quais produzidos na metrópole, entre eles os chamados “frescos”, e transportados para os territórios em guerra, que obrigava a muitos transportes e armazenagens, algumas das vezes em locais sem as condições mínimas; a maior ou menor resistência às situações de combate e, sobretudo, à angustia da espera ou a expectativa do “minuto seguinte”; a correspondência, único “elo de ligação” com o passado recente e com a família e amigos, era a diferença entre o “tudo ou nada” para um bom equilíbrio dos militares; o intervalo, irregular, que mediava a chegada ou a inexistência de correspondência, também podia desequilibrar mentalmente muitos dos nossos militares, mesmo sem a existência de notícias “menos boas”; neste grupo também se incluem os “acidentes” ocasionados com a actividade dum destacamento ou quartel, entre elas quedas e outros trabalhos. Também houve acidentes de aviação, com quedas de aeronaves ou causas fortuitas na entradas ou saídas das aeronaves, por locais não aconselhados, nomeadamente junto às hélices.

Outra causa que provocou baixas nas nossas tropas foram os “acidentes de viação”. Razões? Várias, naturalmente. Cabe aqui referir que, na maior parte das vezes, o Exército, dado ter sido a Ramo das Forças Armadas que mais militares empenhou nestas campanhas, não “olhou” muito para as qualificações/especializações civis dos seus recrutados, excepção feitas aos licenciados em medicina.

Hospital Militar de Bissau nos anos 70

© Foto: http://guine-bissum.blogspot.pt/ (DR)

Mas, voltando à condução, e sobre esta matéria os próprios “especialistas militares” muito terão a dizer, já que para muitos deles, era a primeira vez que se sentavam aos comandos de uma viatura.

O “parque automóvel militar” era farto em marcas e modelos. A necessidade da existência de viaturas “a andar fosse em que condições fosse”, daí que a forma e comportamento das viaturas, assim como a maior ou menor condição e/ou comportamento do condutor, pudesse estar na causa dos acidentes, não esquecendo as condições das vias de comunicação, que variavam muitíssimo de local para local.

Mas havia outro tipo de acidentes: os “acidentes com arma de fogo”, cuja fronteira com falecimento/ferimentos em combate, é muito estreita e sujeita a classificações subjectivas. Dentro destes acidentes, muitos e variadas armas: além das espingardas “G3” ou “FN”, também existiam outras mais antigas e menos seguras, como a FBP, Walther, ou outras; as granadas de mão, ofensivas e defensivas, de morteiro ou de “bazooka”, com algum tempo de armazenamento, poderiam apresentar graus de maior ou menos segurança; armadilhas e minas, especialmente as minas montados pelo inimigo, e para cuja desmontagem havia prémios pecuniários, contaram para o número dos “atingidos”; os ”tiros inopinados”, também apontados com origem em suicídios ou homicídios, que só os próprios poderiam apontar as razões, consequências funestas, também, do “fogo amigo”.

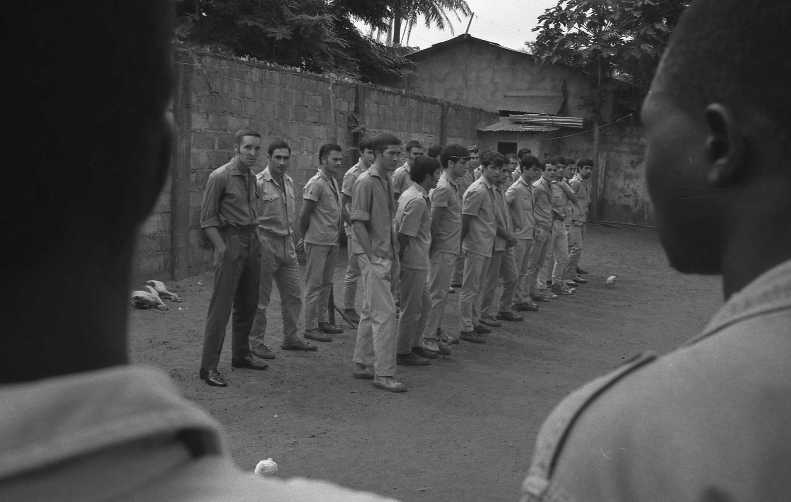

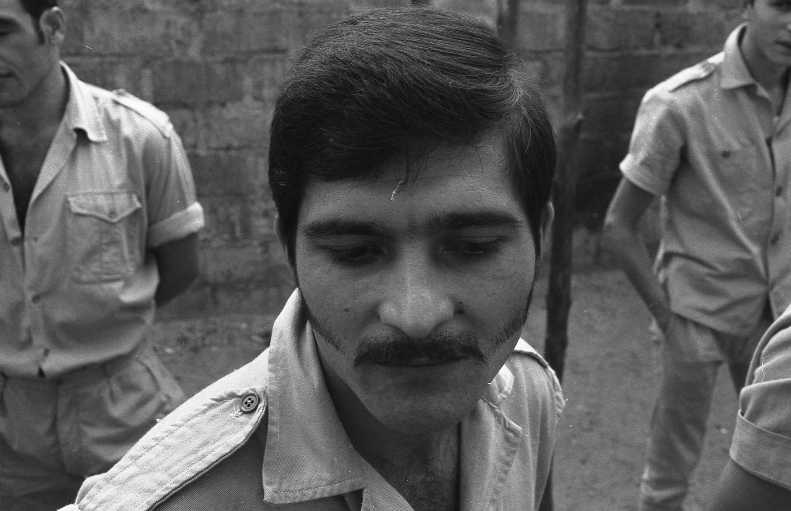

Alpoim Calvão e o seu grupo de combate.

© Foto: http://destaques.com.sapo.pt/index.html (DR)

Os “ferimentos em combate” que seria a causa que mais baixas provocava, quer em tombados directamente quer em consequência dos ferimentos obtidos nos combates, foi, sem réstia de dúvida, a que mais traumas provocou, dado que muitas vezes havia a “impotência dos enfermeiros de guerra” em fazer parar o “avanço do fim”, sendo a grande esperança, de todos, a descida dos céus dos Anjos da Guarda, em forma de Enfermeiras Pára-quedistas, visto que isto significava a evacuação para a retaguarda e a chegada de uma nova esperança.

A morte, por si só, já é traumática. Vejamos que, na actualidade, quando há um acidente, sejam quais foram as circunstâncias, as autoridades iniciam todos os esforços para a recuperação do corpo, “para que haja funeral e se possa fazer o luto”.

Esse sentimento de ausência, agravado pela chegada do fatídico telegrama de má noticia, sentiram muitas famílias, do lado de cá, mas também o sentiram os militares que foram privados da presença dos seus camaradas, e muitos tiveram de ser recolhidos, no campo de batalha, quando atingidos pela explosão das granadas ou minas e eram projectados para vários locais, como Luís de Camões descreve, como se tratasse de uma antecipação, nos primeiros quatro versos do Canto III, Estrofe LII de “Os Lusíadas”:

“Cabeças pelo campo vão saltando,

Braços, pernas, sem dono e sem sentido

E de outros as entranhas palpitando,

Pálida a cor, o gesto amortecido.”

A preparação dos corpos e a sua colocação no ataúde, era feito pelos camaradas, alguns deles observando a morte pela primeira vez, e isto depois de aguardarem algum tempo pela chegada da urna, que eram “equipamentos” que não existiam no quartel das forças em quadricula.

Para o equilíbrio emocional dos combatentes, era necessário retirar os corpos do destacamento, o mais rápido possível. Também era necessário, e urgente, fazer chegar, tão breve quanto possível, para que a família fizesse o luto e o enterro, no Campo Santo da aldeia, vila ou cidade. Também era necessário proceder, com cuidado mas com urgência, a elaboração do competente “auto de morte em serviço”, para que pudesse ser atribuída à família - pais, esposa ou irmãos menores - a respectiva pensão de sangue que, muitas vezes, ia minimizar os problemas pecuniários da família que, privada de parte do salário que o militar auferia antes da sua incorporação, dependia da parte do pré que ficava na metrópole.

Cemitério com campas de militares

© Foto: José Martins

Para haver luto, para haver funeral, para haver pensão de sangue, era “obrigatório” haver corpo. Talvez por isso, quando acontecia que, no final dum combate mais duro e que provocava, além dos feridos muitos mortos, mesmo que alguém tivesse sido “retido pelo inimigo”, ou numa linguagem mais terra a terra, ter sido feito prisioneiro, na ausência desse conhecimento e na impossibilidade de identificar os “restos mortais” dos tombados, eram “repartidos” pelo número dos que “não responderam à chamada”. Daí o ter acontecido que, quando os desaparecidos foram resgatados ou libertados, ao regressarem às suas terras de origem, se viram confrontados com a existência de campas em seu nome, que eram objecto de veneração das suas famílias e amigos. São as “malhas que o Império tece”, ou teceu.

Durante treze anos foram tomadas, quer pelos Governos quer pela Assembleia Nacional, medidas tendentes a levar a “bom porto” as politicas que iam implantando nos antigos territórios portugueses, enquanto os militares, cumprindo as sua comissões de serviços nas diversas possessões, davam tempo para que se resolvesse a situação pela via politica, até que o denominado Movimento das Forças Armadas, idealizado e executados por militares do Quadro Permanente e do Quadro de Complemento, originou a queda do regime nascido do Estado Novo, implantando um regime democrático no país.

Estava consumada uma operação militar, no território continental ou metropolitano, que abria as portas à “Descolonização e à Liberdade”

Militares na madrugada do 25 de Abril

© Foto Google (DR)

Porém, o Dia da Liberdade, começou para muitos militares muito mais cedo. Na década de 50 do Século XX, o tempo de Serviço Militar Obrigatório era de 18 meses que, grosso modo, correspondia a seis meses de instrução básica e especialidade, acrescida de um ano de serviço efectivo. Muitos destes militares foram destacados, em missão de reforço, para os antigos territórios, onde foram surpreendidos com o início das hostilidades, hostilidades essas que já vinham dando sinais de evidência. Assim, os que foram “surpreendidos” pela mobilização com embarque aprazado “para os próximos dias”, partiram e regressaram mas já com as suas vidas adiadas. A sua mobilização, nalguns casos, tinha sido efectuada já com alguns meses de serviço efectivo e, ao voltarem, apenas tinham em mente recuperar o emprego que tinham deixado e recomeçar a viver. Falar da guerra? Não, muito obrigado, Era já passado e, para quê falar de “coisas” que, por não serem próximas dos interlocutores, seriam sempre de “duvidosa veracidade”, facto que ainda hoje perdura.

E o que acontecia a quem “estava na lista de espera”?

Só muito recentemente, e por muito incrível que possa parecer, só muito recentemente se “começou a falar disso!”.

A ideia transmitida “urbi et orbi”, em 1961 pelos governantes, é de que estaria para breve o “fim da guerra”, chegando a ser “anunciado o seu fim”, pelo que mais valia aguardar o correr do tempo. Assim, melhor seria, não fazer futurologia. Foi a ida, para todos, mas no regresso, faltaram alguns. Os que tombaram.

Mas houve, nestes regressos, algo estranho.

Dos que partiram muitos não regressaram e, muito provavelmente, nunca voltarão. Ficaram “perdidos” nas matas, savanas e bolanhas de África. Ficaram presos ao calor da terra, ficaram indelevelmente ligados ao fascínio daqueles povos. Antes da apresentação para o serviço militar, quais eram as motivações que estes jovens tinham? Que futuro, pós África, os esperava?

Os que trabalhavam no campo, Portugal tinha lavradores, sabiam que as colheitas dos anos seguintes não seriam feitas pelas suas mãos, Os que trabalhavam nas fábricas, Portugal tinha operários, sabiam que aquelas máquinas não seriam manuseadas, nos anos seguintes, pelas suas mãos.

Os trabalhavam nos escritórios das empresas, Portugal tinha empregados, sabiam que as contas não seriam escrituradas, nos exercícios seguintes, pelas suas mãos. Os estudantes nas escolas, Portugal tinha estudantes, sabiam que os testes, dos anos escolares seguintes, não seriam escritos pelas suas mãos.

Tinham o futuro suspenso e, caso tudo corresse bem, tinham um “afastamento do mundo” de cerca de três anos.

O regresso ao porto de partida – Lisboa

© Foto UTW (DR)

Dos que partiram, nem todos regressaram ou regressaram precocemente, por razões diversas: o clima, a alimentação, a desidratação, o isolamento, a ansiedade e, até a falta de noticias da família; os acidentes de viação, a utilização e/ou o manuseamento de armas, em condições anómalas, ou quedas sofridas durante as operações ou nos serviços do aquartelamento; o rebentamento de minas e armadilhas, accionadas inadvertidamente aquando da montagem e/ou desactivação: a não resposta à chamada, durante alguma acção, de camaradas desaparecidos, nos rios ou nas matas, por se terem perdido ou terem sido capturados; os feridos em combate, atingidos por tiros, estilhaços de granadas e/ou rebentamento de engenhos explosivos, de que resultaram ferimentos graves e mutilações, quer nos atingidos quer nos camaradas próximos. Muitas destas razões provocaram a evacuação dos “atingidos directamente” para um posto de socorro de retaguarda e, nalguns casos, o regresso ao Teatro de Operações, mas para outra unidade, já que a sua ausência havia sido complementada por novas mobilizações.

“Mas quando alguém do nosso grupo cai,

‘inda é pior, ‘inda sofremos mais.

Faz-nos sentir, faz-nos pensar

Talvez da próxima vez

Seja eu, quem vai tombar!”

Versos ouvidos, repetidos, sentidos e sofridos por quem por lá andou.

A queda de alguém que “tombou no campo da honra” era, e ainda é, terrível não só por quem o passou directamente, mas de quem dele teve conhecimento, mesmo que indirecto e, por força da sua vivência de guerra, acabou por causar traumas, muito semelhantes, aos que foram atingidos directamente.

A guerra acabou, o tempo passou, a idade chegou!

O “fantasma dormente”, porque nunca tinha adormecido, resolve manifestar-se na sua plenitude, fazendo regressar o “passado” que se pretendia esquecido. A nossa vida passa a ser um turbilhão, uma roda-viva que não nos permite parar e não mais nos dá tréguas. No nosso subconsciente voltamos a envergar a farda, voltamos a partir no barco, tomamos a arma em nossas mãos e, para nosso mal, voltamos a viver o que já tínhamos vivido. Não era uma nova vida nem um regressar ao passado. Havia rostos novos. Havia locais não conhecidos e não identificados.

Há braços que se estendem na nossa direcção, mas não agarramos!

Há bocas que gritam, mas não conseguimos ouvir a sua voz!

Há corpos que se querem levantar, e não podem!

Há quem queira regressar, e não sabe o caminho!

Quem será que nos acena, quem será que nos chama, quem é que se quer levantar, quem é que não sabe o caminho? Quem será?

Cemitério de Gabú (antiga Nova Lamego) – Leste da Guiné

© Foto: Revista "Combatente", edição 339, Março 2007, pág. 40

Só podem ser ELES, os nossos camaradas. Ficaram lá, na terra que já não é Portugal. São os Combatentes que querem “regressar a casa”.

A Liga dos Combatentes, através do seu programa da Conservação das Memórias, já localizou a maior parte dos corpos que por lá ficaram; em Lisboa existe local para os receber, na Cripta do Cemitério Militar do Alto de São João ou no Campo Santo das suas terras; as Normas aprovadas pelo Estado-Maior do Exército, não foram revogadas; a nossa vontade e o nosso desejo indómito de os trazer de volta, existem. Nem todos os que faltaram “à chamada” poderão voltar. Muitos não estão localizados, pois o tempo que passou, os locais onde foram sepultados alterou-se; muitos foram abraçados e arrastados pelas fortes correntes dos rios; outros ficaram retidos pelo inimigo e morreram no cativeiro; outros tombaram no terreno durante o combate, e os seus corpos não foram recuperados.

Não estão localizados, mas continuam presentes na nossa memória, e o seu esforço jamais será esquecido por nós, seus camaradas de armas que, infelizmente, cada vez mais, nós somos menos. Menos em tudo.

Mas o que é que aconteceu no tempo “pós guerra”? Qual foi a reacção do Povo Português face ao regresso dos seus membros “tornados militares”?

Enquanto da Grande Guerra o país assistiu à saída dos seus soldados que, ou foram voltando à medida que iam sendo dado como incapazes para o serviço e, apesar das muitas promessas nunca foram substituídos, viram regressar, os sobreviventes, num ritmo acelerado, mediando entre a partida e a chegada cerca de dois anos.

Na Guerra Colonial, depois de um “andar rapidamente e em força” para África, as unidades iriam, inicialmente para Angola, e de seguida para a Guine e Moçambique, e após, entre dezoito e vinte e quatro meses, seriam substituídas por novas unidades idas da metrópole, para que os substituídos regressassem. E tal foi o ritmo com que se procederam a estas partidas e chegadas, que se tornou “normal” o movimento registado no Cais da Rocha do Conde de Óbidos. De tal forma que só os familiares, mais próximos, e os amigos chegados, se apercebiam “destas viagens”, excepção apenas para as comunidades aldeãs do interior. A partida e a chegada, dos militares das unidades mobilizadas, mediavam cerca de vinte e quatro meses, mas entre os primeiros e os últimos soldados a partir e a regressar, mediaram catorze anos.

Depois do apontar destas diferenças, e do facto de em 1919 as forças políticas serem “uma continuidade no tempo e no espaço”. Em 1974 houve a substituição do Governo por uma Junta de Salvação Nacional, mas e curiosamente, formada por militares e antigos combatentes. Mas soprava, e soprava com muita força, “um vento de mudança” que alterou radicalmente os festejos à recepção dos soldados regressados da França, para gritos de “fascistas e colonialistas” vertendo sobre os últimos dos “últimos Soldados da África”, a raiva contida e, nesse momento incontida, por um regime ditatorial. Os soldados eram da mesma massa; os objectivos eram e foram a defesa das colónias; só os tempos tinham mudado.

O Movimento Nacional Feminino, com defeitos para uns e virtudes para outros, era uma organização que conhecia, quer na metrópole quer em qualquer um dos teatros de operação, o pensar e as necessidades das famílias e dos militares. Começou em 28 de Abril de 1961 e, terminou, com a revolução de Abril em 1974. Muita falta fez na assistência, não só aos militares que ficaram com deficiência, mas também às suas famílias. Ninguém estava preparado para o tempo que se seguiu, e dura ainda, Foi como a Cruzada das Mulheres Portuguesas, organização criada em 20 de Março de 1916, formada por senhores ligadas ao poder político, e que se dedicou a formar e/ou preparar, as suas voluntárias, para actuarem como enfermeiras, não só na retaguarda como junto aos Hospitais de Sangue do CEP.

Local onde se respira, Lealdade, Heroicidade, Memória e Saudade. Cripta dos Combatentes – Alto de São João - Lisboa

© Foto José Martins

A Cruzada criou um Instituto de Reeducação de Mutilados de Guerra, para acompanhar e assistir os soldados mutilados e feridos na sua recuperação; teve a seu cargo a educação e apoio escolar de 285 órfãos de guerra, rapazes e raparigas, tratando da sua integração na sociedade; este movimento só foi extinto em 1938, dezanove anos depois da guerra terminar, tendo o seu património transferido para a então Liga dos Combatentes da Grande Guerra.

No que respeita a perpetuação da memória e do esforço dos militares que participaram na Grande Guerra, tombados no Campo da Honra, o Governo promove a trasladação dos corpos de dois soldados tombados, um em Moçambique e outro na Flandres, decisão inscrita no Diário da Câmara de Deputados, em 18 de Março de 1921, a inumar na Sala do Capítulo da Batalha, em cerimónia militar e nacional, a realizar em 9 de Abril do ano seguinte.

Também, em 3 de Dezembro de 1921, foi constituída a Comissão dos Padrões da Grande Guerra que, ao longo de 25 anos, acompanhou a construção de muitos padrões erigidos aos combatentes tombados, erigidos pelas autoridades concelhias e pelo povo de norte a sul da país, ilhas adjacentes e diversos locais nas colónias, colocando o nome dos seus conterrâneos que haviam partido e por lá haviam ficado.

Quanto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, a ideia da sua construção foi lançada em 29 de Janeiro de 1987, no 13.º ano após o fim da mesma, vindo o mesmo a ser inaugurado, junto ao Forte do Bom Sucesso, em Lisboa, no dia 15 de Janeiro de 1994, ou seja quase vinte anos após o fim da guerra. Nesse mesmo ano foi efectuado o 1.º Encontro Nacional de Combatentes, que se tem realizado, anualmente, no dia 10 de Junho de cada ano.

Logo no 1.º Encontro, foi encarada a ideia de colocar, nas paredes do forte que rodeia o monumento lápides, tendo inscritas o nome de todos os militares que tombaram em África, nas últimas campanhas, o que veio a acontecer, tendo as mesmas lapides sido inauguradas na manhã do dia 5 de Fevereiro de 2000, ficando todo o envolvimento monumental completo, seis anos após a inauguração.

Com a Bandeira Portuguesa, apertada contra o peito.

© Foto Google (DR)

Resta-nos ver este nosso país, Portugal que foi D'aquém e de Além-mar, cumprir o que prometeu aos seus soldados: devolvê-los ao país que os viu nascer, porque, os que voltámos e ainda aqui estamos, firmes e vigilantes, e cientes de que ainda hoje a Pátria nos chama, porque todos nós somos soldados mal-amados, não só depois de mortos, mas ainda em vida!

José Marcelino Martins

29 de Setembro de 2012

____________

Notas de CV:

Assim termina a publicação trabalho que o nosso camarada José Marcelino Martins (ex-Fur Mil Trms da CCAÇ 5, Gatos Pretos, Canjadude, 1968/70) dedicou aos militares que caíram pela Pátria, enviado ao Blogue em mensagem do dia 30 de Setembro de 2012.

Vd. postes da série de:

4 de Outubro de 2012 > Guiné 63/74 - P10479: Os Soldados não morrem, apenas tombam no campo de honra (1) (José Martins)

e

5 de Outubro de 2012 > Guiné 63/74 - P10486: Os Soldados não morrem, apenas tombam no campo de honra (2) (José Martins)