Blogue coletivo, criado e editado por Luís Graça, com o objetivo de ajudar os antigos combatentes a reconstituir o puzzle da memória da guerra da Guiné (1961/74). Iniciado em 23 Abr 2004, é a maior rede social na Net, em português, centrada na experiência desta guerra. Como camaradas que fomos, tratamo-nos por tu, e gostamos de dizer: O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande. Coeditores: C. Vinhal, E. Magalhães Ribeiro, V. Briote, J. Araújo.

Mostrar mensagens com a etiqueta India. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta India. Mostrar todas as mensagens

segunda-feira, 12 de junho de 2017

Guiné 61/74 - P17458: Efemérides (257): A propósito do 10 de Junho, ainda os estranhos e excelentes portugueses no mundo... "Goa, um adeus no entardecer dos dias / e uma lágrima para sempre" (Poema e fotos de António Graça de Abreu)

India > Goa > Volta ao Mundo em 100 dias a bordo do mavio de cruzeiros "Costa Luminosa" > 19 de novembro de 2016 > Lembrando o 10 de junho, "dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas... Lembrando ainda os portugueses e seus descendentes que ficaram nos antigos territórios portugueses de Goa, Damão e Diu. Nas duas últimas fotos, o autor e a esposa.

Foto: © António Graça de Abreu (2017). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]

De: Antonio Graca de Abreu

Data: 12 de junho de 2017 às 17:02

Assunto: A propósito do 10 de Junho, ainda os estranhos e excelentes portugueses no mundo

Meu caro Luís

Ainda a propósito do 10 de Junho, lembrei-me de te enviar este poema meu, escrito em Goa, Novembro 2016. Se achas que é de publicar, avança. Fotos seguem noutro mail.

Abraço,

António Graça de Abreu

_______________

Goa

por António Graça de Abreu

Goa, um pé em Mormugão,

todo o olhar em Vasco da Gama.

Goa, do velho Afonso de Albuquerque,

espadeirando pelas costas do Malabar,

na aventura insana de conquistar o Oriente.

Goa, dos grandes vice-reis e senhores de outrora,

hoje em lápides enegrecidas pelo tempo.

Goa, de Bardez a Salsete, o pó resplandecente da fé,

e sinuosos silêncios.

Goa, de cem mil cruzes diante de cem mil lares,

braços de Cristo abertos para o mundo,

cemitérios de cristãos unindo céu e terra.

Goa, uma Roma Oriental cintilando na basílica do Bom Jesus,

cinco séculos a acastanhar a pedra,

e São Francisco Xavier, benfazejo e amigo,

num túmulo de prata, pedrarias e cristal.

Goa, da velhíssima Sé Catedral,

maior igreja da Ásia, imaculadamente branca,

no altar-mor, dois jovens, mais uns tantos amigos,

todos humildemente descalços,

um casamento em língua portuguesa.

Goa, da igreja de S. Caetano,

semelhante à basílica de S. Pedro,

para enlevar corações, levá-los a Roma

ou talvez ao paraíso.

Goa, da orgulhosa Pangim,

do bairro colonial das Fontaínhas,

onde se baila o corridinho,

e um cônsul português sorri e dança.

Goa, de especiarias e perfumes,

na carregação das naus,

para inebriar os dias e as noites.

Goa, da doce e formosa Manteigui,

nas palavras de Bocage "puta rafada",

cujos "meigos olhos, que a foder ensinam

até nos dedos dos pés tesões acendem".

Goa, dos breves companheiros de jornada,

o André, o Edgar, a Maria, o Reis,

dos Gomes Market, do Faria Heaven, do Santosh Garage,

tantos ramos florescendo da cepa lusitana

entretecidos pelo perpassar dos séculos.

Goa, das últimas famílias indo-portuguesas

entrecruzando sangue e afectos,

laboriosas gentes nas confusões do presente,

com as pedras e o coração do passado, construindo o futuro.

Goa, dos fortes de Tiracol ou da Aguada,

velhos canhões, há séculos disparando pedaços de nada,

para a águas do Mandovi, para o vazio,

e um velho farol, o primeiro iluminando os mares da Ásia.

Goa indiana, pois claro,

com templos hindus para venerar os deuses,

Shiva, Brama, Vishnu, Krishna,

e pequenas divindades descansando no fundo do vale,

no recato sombreado dos palmares.

Goa, das praias de infindáveis areias,

Calangute, Dona Paula, ou Benaulim,

para humedecer o corpo e respirar o sol.

Goa, um adeus no entardecer dos dias,

e uma lágrima, para sempre.

António Graça de Abreu

____________

Nota do editor:

Último poste da série > 7 de junho de 2017 > Guiné 61/74 - P17440: Efemérides (256): Faz agora 75 anos que foi afundado a oeste da Gronelândia o lugre bacalhoeiro ilhavense "Maria da Glória" por um submarino alemão... Dada o forte simbolismo da data, foi já proposta a Assembleia da República a instituição do dia 5 de junho como "O Dia Nacional do Bacalhau"...

quinta-feira, 6 de abril de 2017

Guiné 61/74 - P17213: Agenda cultural (552): Lançamento do livro de Sérgio Neto, "Do Minho ao Mandovi: um estudo do pensamento colonial de Norton de Matos" (Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016): 10 de abril, 2ª feira, às 17h00, Casa Municipal da Cultura, Coimbra. Apresentação: professores doutores Luís Reis Torgal e Armando Malheiro da Silva

Capa do livro de Sérgio Neto, "Do Minho ao Mandovi: um estudo sobre o pensamento colonial de Norton de Matos. Coimbra". [ Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, 464 p., 23 cm. (História contemporânea, 2183-9840), ISBN 978-989-26-1172].

O autor, Sérgio Neto, historiador

Resumo:

A longa vida do general José Norton de Matos (1867-1955) teve na questão colonial, apesar do “Milagre de Tancos” e da sua candidatura à presidência da República, em 1949, um esteio maior. Com efeito, a sua comissão na Índia, (1898-1908), onde dirigiu os Serviços de Agrimensura, a sua participação na missão encarregue de delimitar os limites de Macau (1909-1910), assim como os cargos de Governador-Geral (1912-1915) e de Alto-Comissário (1921-1924) da província de Angola, assinalaram muitos anos de actividade no Ultramar, a que se seguiu, uma vez concluída a acção no terreno, a redacção de livros de pendor doutrinário e uma vasta colaboração em jornais e revistas, sendo de destacar aquela que desenvolveu n’O Primeiro de Janeiro (1931-1954).

De resto, é possível falar num saber (sobretudo) de experiência feito, em que Norton beneficiou do contacto directo com colonialistas de gerações anteriores, como Mouzinho de Albuquerque, Henrique Paiva Couceiro ou Joaquim José Machado, governador da Índia quando da sua chegada a este território. Seja como for, as leituras dos clássicos ingleses da colonização tiveram o seu lugar no ideário “nortoniano”, expressando o general grande apreço pela aliança com a Grã- Bretanha e admiração pelos seus processos administrativos nos territórios africanos e na Índia.

O objectivo deste estudo é seguir o percurso colonial de Norton de Matos, de modo a integrá-lo na sua época. Havendo convivido com a questão ultramarina, ao longo de três regimes políticos, ensaiar-se-á avaliar a sua experiência colonial a partir das linhas de força da Monarquia Constitucional, da Primeira República e do Estado Novo. Apreciar os debates e os argumentos trocados. Explicar o impacto da geopolítica mundial do período de entre-guerras no olhar desta importante figura histórica portuguesa do século XX, cotejando-a com a mitologia colonial herdada da Primeira República e aqueloutra desenvolvida pelo Estado Novo.

Importa, pois, estabelecer os pontos de contacto entre os três regimes e explicitar algumas ideias que permearam as suas visões, nomeadamente, o mito prometeico da “gesta colonizadora”, o Apartheid, a miscigenação e o entendimento colonial que fazia dos imperialismos coloniais, assim como as primeiras independências, na Ásia e em África.

Fonte: NETO, Sérgio Gonçalo Duarte - Do Minho ao Mandovi : um estudo sobre o pensamento colonial de Norton de Matos. Coimbra : [s.n.], 2013. Tese de doutoramento. Disponível na WWW: http://hdl.handle.net/10316/23772

Fonte: NETO, Sérgio Gonçalo Duarte - Do Minho ao Mandovi : um estudo sobre o pensamento colonial de Norton de Matos. Coimbra : [s.n.], 2013. Tese de doutoramento. Disponível na WWW: http://hdl.handle.net/10316/23772

_______________

Nota do editor:

Último poste da série > 2 de abril de 2017 > Guiné > 61/74 - P17199: Agenda cultural (551): Apresentação dos livros "Memórias de África - Angola e Guiné", da autoria do Ten-General José Figueiredo Valente e "Memórias do Oriente - Índia, Timor e Moçambique", da autoria do Coronel Luís Dias Antunes, dia 6 de Abril de 2017, pelas 15 horas, na Messe Militar do Porto, sita na Praça da Batalha

domingo, 2 de abril de 2017

Guiné 61/74 - P17199: Agenda cultural (551): Apresentação dos livros "Memórias de África - Angola e Guiné", da autoria do Ten-General José Figueiredo Valente e "Memórias do Oriente - Índia, Timor e Moçambique", da autoria do Coronel Luís Dias Antunes, dia 6 de Abril de 2017, pelas 15 horas, na Messe Militar do Porto, sita na Praça da Batalha

Uma tertúlia da Messe do Porto

O nosso camarada Manuel Barão da Cunha, Coronel de Cav Ref, que foi

CMDT da CCAV 704 / BCAV 705, Guiné, 1964/66, dá-nos notícia da

apresentação de mais dois livros, integrada no 17.º Ciclo de Tertúlias Fim

do Império, a levar a efeito na próxima quinta-feira, dia 6 de Abril de 2017, na Messe Militar do Porto.

O nosso camarada Manuel Barão da Cunha, Coronel de Cav Ref, que foi

CMDT da CCAV 704 / BCAV 705, Guiné, 1964/66, dá-nos notícia da

apresentação de mais dois livros, integrada no 17.º Ciclo de Tertúlias Fim

do Império, a levar a efeito na próxima quinta-feira, dia 6 de Abril de 2017, na Messe Militar do Porto.

17.º CICLO DE TERTÚLIAS, PORTO

167.ª TERTÚLIA

6 DE ABRIL DE 2017 - Por causa da Páscoa

Apresentação do livro "Memórias de África - Angola e Guiné", 24.º livro Fim do Império, de Ten-General José Figueiredo Valente, geminado com 2.ª edição do 6.º livro, "Memórias do Oriente", do Coronel Luís Dias Antunes, com os Generais José Figueiredo Valente e Chito Rodrigues.

____________

Nota do editor

Último poste da série de 28 de março de 2017 > Guiné 61/74 - P17185: Agenda cultural (550): Livro "Escravos em Portugal, Das Origens ao Século XIX", da autoria de Arlindo Manuel Caldeira, A Esfera dos Livros, 2017

Marcadores:

agenda cultural,

Angola,

bibliografia,

Guiné,

India,

Manuel Barão da Cunha,

memórias,

Moçambique,

Porto,

Tertúlias Fim do Império

quarta-feira, 20 de janeiro de 2016

Guiné 63/74 - P15641: Por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, d'Aquém e d'Além-mar em África, etc.: legislação régia (1603-1910) (5): crime & castigo, degredo para as praças de Cacheu e Bissau (1801), e para a Índia e Moçambique (1803)... E amnistia real a "todos os portugueses que se acharem presos, processados, desterrados, ou perseguidos por opiniões políticas", além de "todos os crimes de deserção simples, e agravadas, bem como todos os réus sentenciados por três anos a galés, degredo ou prisão dentro do reino ou fora dele" (Rio de Janeiro, 1826)

Decreto mandando destinar para Cacheu, e Bissáo todos os Reos que se acharem incursos em degredo para Africa

› D. JOÃO, REGENTE DO REINO (1792-1816), Livro 1791-1801

Decreto para se commutar a pena de certos Réos em degredo para a India , e Moçambique

› D. JOÃO, REGENTE DO REINO (1792-1816), Livro 1802-1810

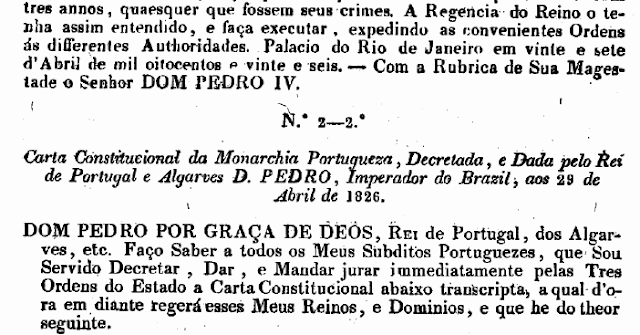

Portugal > Assembleia da República > Legislação Régia > DECRETO, 27 DE ABRIL DE 1826

Decreto concedendo Amnistia a todos os que se acharem prezos, processados, desterrados, ou perseguidos por opiniões politicas até á data deste Decreto, perdoando todos os crimes de deserção simples, e aggravada assim como a todos os Réos sentenceados por tres annos a galés, degredo, ou prizão dentro, ou fora do Reino, e aquelles, que estiverem nestas circumstancias , e que para cumprirem suas Sentenças lhes faltarem tres annos, quaesquer que forem os seus crimes.

› D. PEDRO IV (1826), Livro 1826 - 2º Sem

O último retrato Dom Pedro I do Brasil (e depois IV de Portugal) (Queluz, 1798 . Queluz, 1834), c. 1830, da autoria do pintor Simplício Rodrigues de Sá (São Nicolau, Cabo Verde, 1785-Rio de Janeiro, 1839). O original está no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Imagem do domínio público. Cortesia de Wikimedia Commons.

_____________

Nota do editor:

Último poste da série > 16 de novembro de 2015 > Guiné 63/74 - P15374: Por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, d'Aquém e d'Além-mar em África, etc.: legislação régia (1603-1910) (4): aberto um crédito especial de 250 contos, em 27/2/1908 (escassas semanas depois do regicídio), para fazer face às despesaas com operações militares na "província da Guiné", ao tempo do governador Oliveira Muzanty, 1º tenente da armada

Marcadores:

Brasil,

Cacheu,

degredo,

História de Portugal,

historiografia da presença portuguesa em África,

India,

justiça,

legislação régia,

Séc. XIX

quarta-feira, 21 de outubro de 2015

Guiné 63/74 - P15276: Recortes de imprensa (76): Ribamar da Lourinhã: inaugurado em 20/9/2015 o monumento aos combatentes da terra, que prestaram serviço em África e no Oriente (Sofia de Medeiros, jornal "Alvorada", 15/10/2015)

____________________________________________________

Texto e foto: Sofia Medeiros. "Alvorada", Lourinhã, 15 de outubro de 2015

(Reproduzido com a devida vénia)

Comentário de L.G.:

Nestas últimas semanas, ainda não passei por lá, por Ribamar, terra onde tenho muitos parentes, do clã Maçarico... (A minha bisavó materna, nascida por volta de 1864, era de lá). Gostaria de lá poder ter estado, e dado um braço ao meu parente Luís Maçarico (**), que esteve prisioneiro na Índia (em 1961/62), e que foi um dos elementos da comissão organizadora deste evento.

O recorte foi-nos enviado pelo ten cor inf ref José [Costa] Pereira, do Núcleo de Torres Vedras e Lourinhã da Liga dos Combatentes, em 19 do corrente, com a seguinte nota:

"Por iniciativa de uma comissão encabeçada pelos senhores, lenente-general Jorge Silvério, Luís Maçarico e Pedro Cruz foi inaugurado um monumento aos combatentes de Ribamar, em 20 de Setembro de 2015.

Este evento que teve a presença de uma força da Escola das Armas, foi presidido pelo senhor presidente da Câmara da Lourinhã, Engº João Duarte, e teve o apoio da Liga dos Combatentes, através do seu Núcleo de Torres Vedras e Lourinhã."

Natural de Ribamar, e morto por "acidente com arma de fogo", em 23/7/1968, no TO Guiné era o Albino Cláudio, sold at inf da CCAÇ 2368 / BCAÇ 2845 (Fonte: Portal UTW - Ultramar TerrwaWeb)

Notas do editor:

(**) Ultimo poste da série > 14 de outubro de 2015 > Guiné 63/74 - P15252: Recortes de imprensa (75): "Guiné-Bissau, um dia de cada vez", fotorreportagem de Adriano Miranda, Público -Multimédia, 11/10/2015... Quatro dezenas de fotos, a preto e branco, que nos emocionam e interpelam (António Duarte, ex-fur mil at, CART 3493 e CCAÇ 12, dez 1971/jan 1974)

(**) Vd. poste de 27 de janeiro de 2012 > Guiné 63/74 - P9405: Efemérides (84): Luís Filipe Maçarico e Joaquim Isidoro dos Santos, dois bravos da Lourinhã, que ficaram prisioneiros das tropas indianas em 19 de dezembro de 1961

(...) Luís Filipe Maçarico, nascido em 1939, em Ribamar, chegou à India, em 1960, com 21 anos. Cumpriu 28 meses de serviço militar como cozinheiro, primeiro no Hospital Militar de Panjim, e depois – os últimos cinco meses – no campo de prisioneiros (onde continuou a cozinhar para os seus camaradas). O Luís é, além disso, uma pessoa muito estimada na sua terra, estando ligado à organização de eventos como os dois primeiros encontros dos Maçaricos de Ribamar ou à dinamização do Rancho Folclórico de Ribamar. (...)

sexta-feira, 11 de setembro de 2015

Guiné 63/74 - P15104: A minha guerra a petróleo (ex-Cap Art Pereira da Costa) (15): Afinal houve mesmo guerra?

1. Em mensagem do dia 5 de Setembro de 2015, o nosso camarada António José Pereira da Costa (Coronel de Art.ª Ref, ex-Alferes de Art.ª na CART 1692/BART 1914, Cacine, 1968/69; ex-Capitão de Art.ª e CMDT das CART 3494/BART 3873, Xime e Mansambo, e CART 3567, Mansabá, 1972/74), enviou-nos o artigo que se segue para incluir na sua série "A Minha Guerra a Petróleo":

A Minha Guerra a Petróleo (15)

Afinal houve mesmo guerra?

Introdução

Com este texto pretende-se realizar uma abordagem, de um outro ponto de vista, aos acontecimentos que marcaram, porventura do modo mais decisivo, a vivência no nosso país, durante os anos de 1961 a 1974, vulgarmente designados por Guerra “do Ultramar”, “Colonial” ou “de África”.

Dadas as características que a “Guerra” veio a ter – essencialmente uma luta, através das FA portuguesas, entre uma parte da população e as autoridades – a maneira como os africanos nados e criados naqueles territórios se relacionaram com os europeus, chegados da potência colonizante, ao longo de todo o processo de colonização, será a grande determinante do sucedido. Efectivamente, um relacionamento tolerante e amistoso entre quem chegava e quem já estava teria, muito provavelmente, determinado uma interpenetração entre civilizações que, quinhentos anos após a descoberta, daria às sociedades das ex-colónias um fácies diferente daquele que vieram a ter. Não foi esta a regra em quase todas as partes do mundo. Por norma, quem chegava sabia ao que ia, tinha objectivos concretos a atingir e partia da hipótese de que a superioridade tecnológica e até ideológica de que dispunha lhe concedia larga vantagem e direitos.

******

Linha Gerais da Evolução do Conflito

Prossigamos na análise, começando por realçar a desproporção entre os mais de quinhentos anos que durou a constituição do império (desde a chegada dos navegadores até à insurreição que terminou com a independência) e a escassez de documentos de toda a espécie, que permitiriam, para cada território, a elaboração da marcha histórica, mesmo que apenas na definição das grandes linhas legislativas e administrativas. Seria importantíssimo ter uma visão, mesmo vaga, acerca do modo como, ao longo dos tempos, se terá processado a vida diária em cada território. Por motivos óbvios não é possível obter esta informação por extrapolação relativamente ao modo de vida na metrópole, este sim relativamente bem conhecido. Podemos até, com bastante legitimidade, tomar a escassez de documentação como confirmação de que as possessões africanas viveram, pelo menos até aos anos vinte do século passado, num certo grau de abandono “descentralizado”. Aquele abandono seria determinado por três causas principais: as comunicações difíceis e lentas1 (que impediriam que a administração central fizesse sentir a sua acção e obrigavam a que o governo fosse localmente exercido de forma pouco controlada), o clima (sempre tido como insalubre e doentio, impróprio para a fixação dos brancos) e, durante vários séculos, uma falta de finalidade na posse dos territórios de além-mar. Com efeito, não se vislumbrou, durante séculos, nada mais útil a obter daquelas terras do que a mão-de-obra escrava, já que a maior parte dos produtos que lá se pudessem obter ou para lá se pudessem enviar não chegariam em condições de utilização.

Ainda no capítulo da documentação, ou da falta dela, poderemos recolher elementos meramente indicativos numa publicação2: Livro das Plantas de todas as Fortalezas, cidades e Povoações da Índia Oriental, de António Bocarro, datável de 1634/35. Nele encontramos 48 plantas, entre Sofala (Moçambique) e Solor (Timor), que apontam claramente para uma tentativa de domínio do mar pela ocupação de posições com elevado valor táctico-estratégico e nunca com uma ocupação, em profundidade, dos territórios onde os portugueses desembarcaram. Desta forma de ocupação, ou melhor, desta disseminação chegaram aos nossos dias as três possessões do Estado da Índia – três vértices de um triângulo marítimo de dimensões muito consideráveis – a cidade de Macau e a meia-ilha Leste de Timor, o que atesta que se terá dado “um passo maior do que a perna permitia”. Outro tanto terá sucedido com a tentativa de ocupação da costa Leste da África do Norte que se saldou por uma impossibilidade e atingiu formas de um dramatismo doloroso, para além de um desperdício de meios de toda a espécie. É sabido que a partir da segunda metade do Séc. XIX a prioridade passou a ser a África, já que o Brasil tinha tido o destino habitual das colónias rebeldes naqueles tempos. Decorreu pouco mais de um ano entre a saída do D. João VI daquela colónia e o Grito do Ipiranga. A Coroa nem esboçou um gesto contra a independência declarada por um príncipe português…nem tinha forças para o fazer.

O ideário que durante os últimos cem anos tem vindo a ser apresentado pelas instâncias do poder e divulgado a quem frequentou os diferentes graus de ensino não ajuda a um conhecimento objectivo da realidade vivida nas fracções do império e do modo como se relacionaram com a administração central, em Lisboa. Tudo é apresentado como se os territórios em causa não tivessem passado e houvesse uma relação de posse (abstracta, mas insistentemente apregoada, diga-se) entre o próprio povo metropolitano e aqueles territórios. Dá assim a impressão de que a situação encontrada foi simples consequência da “dilatação da Fé e do Império” e dos “novos mundos ao mundo” que os portugueses andaram a dar…

Surpreendentemente, nos mesmos territórios onde a “Guerra” teve lugar, as historiografias monárquica e republicana registam um outro conflito insurreccional de características muito semelhantes, ao qual foi atribuída a designação de “Campanhas de África” ou “Campanhas de Pacificação”. Em linhas gerais podemos dizer que se tratou de um conflito intermitente, em alguns momentos fomentado e apoiado do exterior e repetidamente “encerrado”, ou dado oficialmente como tal, de um modo ao qual não podemos deixar de chamar, no mínimo, pouco claro. Esta situação levanta algumas questões e abre perspectivas de outros estudos. Na realidade, o uso do plural (Campanhas) comprova que houve várias (e nos três territórios) e, se foram “de Pacificação”, conviria determinar porque se realizaram, sendo certo que só é pacificado quem se subleva e só se revolta quem tem motivos (fortes) e condições (favoráveis) para tal. Teríamos, por consequência, umas “Primeiras Campanhas” e umas “Segundas Campanhas” distanciadas de um intervalo de tempo que, em alguns casos, nem sequer chegou a cinquenta anos. Dir-se-ia que, ao longo de pouco menos de um século, a agitação social naqueles territórios nunca deixou de estar presente, uma vez que o Poder teve repetidamente de sufocar focos de contestação (mais ou menos intensos) e tentar restabelecer a sua autoridade. Isto para não falarmos das sublevações que a historiografia "perdeu” e cuja pista, hoje, é difícil de seguir.

Concentremo-nos, agora, na análise genérica do modo como as populações das colónias se relacionaram com os europeus. Tudo começou com um contacto, por vezes choque, entre civilizações de diferentes níveis de evolução tecnológica e não só, no qual os europeus tentaram a exploração dos recursos locais – principalmente humanos – e os autóctones que, após um momento de surpresa, procuraram resistir-lhes.

A civilização que chegava, não só era mais evoluída tecnologicamente, mas também, detentora de uma religião que pretenderia expandir e de concepções do mundo e modelos filosóficos, com os quais os das civilizações locais pareciam não poder competir. Acresce que a religião praticada pelos europeus era tida pelos próprios como única e perfeita e à qual, por consequência, todos deveriam converter-se. Tudo indicava, portanto, que as civilizações ditas inferiores seriam rapidamente “subjugadas” e assimilariam as novas regras que regiam as civilizações ditas superiores, cujos delegados acabavam de chegar. Conhecemos genericamente a composição das expedições que sucessivamente partiam de Lisboa, com destino às colónias, e tal é suficiente para confirmarmos que estes delegados ou agentes não seriam os mais representativos da civilização que chegava e os mais aptos para fomentar um bom contacto com a civilização residente.

Contudo, as civilizações africanas não o podendo fazer pela força das armas, concentraram a resistência em três grandes áreas: a língua, a religião e os costumes, em última análise, os três principais pilares definidores de qualquer civilização.

A língua portuguesa que penetrou facilmente no Brasil, devido à fuga e extermínio dos índios e ao grande número de “imigrantes” oriundos de Portugal, nunca foi nem medianamente aceite pelos habitantes das outras regiões que se tentavam colonizar, na África ou na Ásia. Embora hoje o português seja considerado a língua oficial de todas as ex-colónias, há nelas largas áreas onde a população não o fala, mantendo as suas línguas tradicionais. A atestá-lo podemos citar dois exemplos. Ainda hoje o português dificilmente rivaliza com o tétum em Timor e, na Guiné, as populações rurais e muitas citadinas falam os seus dialectos ancestrais, alguns sem expressão escrita ou, como no caso dos fulas e mandingas, exprimem-se num dialecto do árabe. O crioulo sobrepõe-se ao português, sempre que a diferença entre dialectos impede uma comunicação satisfatória. Cabe aqui referir que já à data da independência era assim, apesar dos esforços de alfabetização levados a cabo pelas autoridades, o que confirma, em absoluto, a recusa das populações autóctones em empregar a língua portuguesa.

No fundo, estamos perante algo semelhante à adopção das fronteiras da Conferência de Berlim, durante a implantação das independências africanas. Neste caso, foi a língua que serviu para marcar uma diferença em relação aos povos circundantes. Com efeito, se a definição das fronteiras retalhou etnias e regiões naturais, com os resultados que se conhecem e que dificilmente serão colmatados, a médio prazo, a adopção da língua da potência descolonizante procurou consolidar a separação entre países recém-independentes e dotá-los de um idioma que lhes pudesse dar visibilidade e facilitasse o relacionamento internacional. Não havia, por isso, outra solução que permitisse dar um passo na aglutinação do país e projectá-lo na cena internacional.

A religião foi outra área em que as populações das colónias resistiram à penetração dos europeus. Em alguns casos, como na Índia, em Moçambique ou na Guiné sabemos que o cristianismo teve de competir com religiões muito evoluídas e em expansão ou já fortemente implantadas. Estão neste caso o budismo, o induísmo e o islamismo, mas outras formas de religião ancestrais, porventura menos evoluídas do ponto de vista filosófico e doutrinário, também não desapareceram, ficando o cristianismo, nas suas principais variantes, difundido de um modo muito modesto para quem se propunha converter populações em massa, numa gigantesca tarefa apostólica. Há a referir, todavia, que só Portugal assumiu esta tarefa e, mesmo assim veio a descartá-la algum tempo depois.

É difícil dizer se as religiões já implantadas é que não permitiram a difusão do cristianismo, por estarem mais adequadas às necessidades espirituais e hábitos de vida das populações que as abraçaram, ou se foi o abraçar daquelas religiões que determinou a estrutura social que os portugueses encontraram, mas não restam dúvidas de que as conversões ao cristianismo poderiam ter sido muito mais numerosas.

No caso das religiões animistas, aparentemente frágeis de um ponto de vista a que podemos chamar doutrinário, filosófico ou teológico, verificou-se uma situação de encobrimento das práticas por parte das populações e uma fuga à emulação com a doutrina e filosofia das religiões praticadas pelos europeus. No fundo, não tiveram sequer necessidade de simular práticas religiosas que não eram as suas, pois, a dado momento a expansão das religiões europeias deixou de ser uma prioridade para os colonizadores (Séc. XVIII e seguintes). O número de igrejas abandonadas e em ruina acentuada é hoje prova de que a religião que os portugueses trouxeram não vingou num terreno onde outras já existiam.

Por fim, uma terceira área de resistência que se manifestou na recusa em abandonar muitas práticas e hábitos, alguns bem antigos, para adoptar os correspondentes europeus. É certo que os europeus procuraram não divulgar muitas das suas práticas e técnicas, o que lhes permitia manter a sua superioridade tecnológica e o correspondente domínio sobre as populações locais mas, no que respeita aos usos e costumes, estas preferiram sempre as práticas antigas às dos europeus. Obviamente que houve casos em que as práticas e os hábitos trazidos pelos colonizadores foram aceites pelos autóctones, como sucedeu nas relativas à saúde, mas é ainda hoje, perfeitamente perceptível a semelhança entre muitas aldeias do interior das ex-colónias portuguesas e a reconstituição proposta pela ciência para as aldeias do neolítico. É paradigmático o sucedido hoje na Guiné onde há claras dificuldades, por parte das populações e autoridades, especialmente rurais, em utilizar edifícios administrativos, infra-estruturas logísticas, viárias e portuárias, deixadas pelos portugueses, para não falar do abandono completo de algumas localidades que, no passado, tiveram importância considerável.

Desta longa resistência, a que poderemos chamar passiva, resulta que deveremos aceitar que o chamado “passado comum” que, por vezes, se evoca para justificar a necessidade de se estabelecer uma ligação sólida entre os novos países e a potência descolonizante, foi algo que não foi, de todo, amistoso e, se bem virmos, é elemento aglutinador de qualidade duvidosa. Em última análise, estamos a “varrer para baixo do capacho” uma série de motivos e razões de queixa que até se podem perdoar, mas que não se esquecem. Há mesmo, ao longo de toda a colonização, episódios e situações que envergonham uns povos e revoltam os outros. A História não se esquece, ignora-se ou relembra-se, sempre que se julgar necessário ou oportuno. As tensões foram-se avolumando lentamente e a atestá-lo temos a revolta de uma parte da população das colónias contra as autoridades de direito (segundo uns) ou de facto (segundo outros). A História mostra que a projecção de força contra colónias rebeldes não é boa solução, mesmo que tal possa ser feito com grande violência e riqueza de meios, e terminou, por vezes a curto prazo, sempre com a derrota da potência colonizante. E tanto assim é, que houve países que preferiram conceder a independência às suas colónias, logo que nestas se perfilou pelo menos uma força política que a exigisse, renunciando totalmente ao uso da força contra essa ou essas forças. Tal foi caso da Espanha e da Bélgica.

A solução adoptada por Portugal foi única e há quem diga que nenhum outro país fez melhor ou, pelo menos resistiu tanto tempo, considerando os meios disponíveis ou aplicados e as condições políticas nacionais (principalmente) e internacionais. As autoridades portuguesas procuraram, durante 13 anos, sufocar uma revolta que coroava um descontentamento velho e só poderiam queixar-se de si próprias. Os apoios materiais que conseguiam obter não foram suficientes e revelaram-se dispendiosos e, ao fim de algum tempo, o próprio potencial humano, especialmente oriundo da metrópole, começou a revelar-se insuficiente para o esforço exigido.

Não foi por falta de aviso que a revolta surgiu “surpreendendo” as autoridades. Vários teóricos, mais ou menos próximos do regime político em vigor, a tinham previsto – Henrique Galvão e Hermes Araújo de Oliveira, entre outros – e tinham ficado mal vistos, como mensageiros da desgraça. As suas opiniões foram sufocadas, mas o pior é que não tenham sido tidas em conta. Mas, mesmo assim, a marcha dos acontecimentos políticos em África no final dos anos 50 não poderia augurar nada de tranquilizador para quem fosse inteligente, apesar de defensor das teses ditas colonialistas e imperialistas.

A posição política dos países limítrofes manifestou-se num apoio variado e, por vezes, muito intenso aos partidos revoltosos, sem que, contudo, o governo português, alguma vez, tivesse usado esse apoio como casus belli para os atacar, no terreno. O apoio militante surgiu mesmo de países, como a Suécia, que não praticando um apoio bélico foi dos primeiros países a reconhecer a independência da Guiné, embora os seus interesses diplomáticos e económicos andassem bem longe daquela área. Mesmo a reacção a nível diplomático foi pouco mais do que tímida, talvez porque o governo soubesse bem o ridículo a que se prestaria se tentasse uma atitude mais drástica. O resultado da invasão da Índia e as condições em que se processou deveriam ter constituído um outro sinal premonitório do que se iria passar. Mas não foi assim e o governo optou por desprezar a situação concrecta em que daí em diante teria de actuar. Porém, se a repressão resolvia o problema a nível interno, na cena internacional a situação só piorava.

O guerrilheiro é um cidadão armado, lutando contra um poder constituído. Reivindica para si a designação de resistente, mas não escapa à de terrorista no conceito das autoridades a que se opõe. No caso de Portugal, os guerrilheiros receberam outras designações, por vezes eufemísticas, como tresloucados, ou com a vaga conotação política de “agentes do comunismo internacional”. Numa manobra propagandística que veio a revelar-se contraproducente, o governo começou a usar o vocábulo “guerra” para designar as operações anti-guerrilha que tinham lugar nos três territórios onde a guerrilha tinha efectivas condições para progredir. Esta definição inexacta acabou por criar dificuldades – externas e internas – à política praticada. No exterior, o governo considerava a situação como um problema interno não sendo tolerados reparos ou censuras de qualquer espécie e vindos de quem viessem, enquanto no interior, o fenómeno era apresentado como uma guerra que era necessário ganhar, por múltiplos e variados motivos que, com o tempo, começaram a carecer de significado. Alguns foram hilariantes como a necessidade de realizar a guerra para dar tempo à política para actuar.

De qualquer modo os guerrilheiros não deixavam de ser portugueses – maus portugueses – que deveriam merecer punição severa, como seria óbvio. Contudo, sempre que eram capturados não eram julgados, mesmo que tivessem importantes funções na guerrilha. Tal sucedeu apenas num caso e com um estrangeiro, o capitão cubano Peralta. Carecerá de explicação que se tivesse dado aos guerrilheiros, cidadãos portugueses, embora prevaricadores, um vago estatuto de prisioneiro de guerra e a um estrangeiro que era seu apoiante o de um violador da lei nacional.

____________

Notas:

1 - Como simples exemplo da dificuldade de comunicações com a Índia, no caso vertente, veja-se o tempo que decorreu entre a ordem de Filipe III (datada de finais de 1632) e a dedicatória de António Bocarro (17 de Fevereiro de 1635) exarada no Livro das Plantas de todas as Fortalezas, cidades e Povoações da Índia Oriental, produzida sob sua direcção, com plantas de Pedro Barreto de Resende. In. estudo sobre a referida obra realizado por Isabel Cid (pág. 13). Basicamente, este conjunto de documentos seria um relatório determinado pela instância máxima da governação. Poderemos imaginar a dificuldade, ou mesmo a impossibilidade de produção de outros documentos de controlo a níveis mais baixos.

2 - Cita-se apenas uma publicação o Livro das Plantas de todas as Fortalezas, cidades e Povoações da Índia Oriental, de António Bocarro, datável de 1634/35 Ed. da INCM, ISBN-972-27-0444-3, Nov. de 1992, analisada e comentada por Isabel Cid, a qual deveria ser apresentada à consideração Real, mas outras há como o Lyvro de Plantaforma das Fortalezas da India, da Biblioteca da Fortaleza de S. Julião da Barra, atribuível a Manuel Godinho Herédia (ou Erédia).

******

Conclusões

Apesar de as operações anti-guerrilha que se desenrolaram, entre 1961 e 1974, na Guiné, em Angola e em Moçambique, terem atingido graus de violência muito elevados, não poderemos falar de uma guerra no sentido habitual ou clássico do termo. Tratava-se de uma guerra subversiva o que, por definição, pressupõe a existência dos dois beligerantes seguintes: as autoridades constituídas e uma parte da população. Nesta situação, esta é uma parte relativamente pouco significativa – em número, que não em actividade – do total da população. Não havendo memória de um levantamento total da população de um território contra um invasor ou ocupante, teremos de considerar a existência de uma parte da população – mais ou menos considerável – que colabora com as autoridades, enquanto a maior parte, espera para ver, assumindo numa atitude passiva, visando a defesa do seu padrão habitual de vida. Normalmente sofre muito com violência, mas não deixa rasto histórico muito acentuado. A posse ideológica da população é, portanto, o grande objectivo a atingir, sendo que, estabelecida a contestação, a reversão da situação é uma tarefa lenta a decorrer durante uma ou duas gerações. No caso de Portugal – e talvez, no dos outros seis países que ocuparam a África – nunca poderemos falar de uma aceitação por parte das populações autóctones dos hábitos, religiões e língua dos colonizadores. Estes assumiram uma atitude de sobranceria que atingiu a violência e a escravatura, visando a imposição dos seus valores. A resposta foi a recusa e a resistência passiva que se manteve até aos nossos dias. Esta resistência determinou uma agitação subterrânea que nunca foi extirpada e que se manifestou sempre que as condições o permitiram. Sempre que a repressão se tornou insuportável a revolta estalou, habitualmente afogada em sangue, o que não resolveu o problema, se não o agudizou. Desta política de “tapar o Sol com a peneira”, fingindo que não se passava nada e amaldiçoando os mensageiros das más notícias, resultou uma mistura explosiva que, logo que as condições (especialmente internacionais) o permitiram, determinou o detonar de um fenómeno sociológico em que o racismo – essencialmente uma questão cultural – não deixou de estar subjacente.

A resposta das autoridades sediadas na metrópole manifestou-se através da projecção de força contra as populações rebeldes, materializada pelas forças armadas à custa do potencial humano da metrópole, numa primeira e longa fase. Depois, talvez porque começou a ser perceptível um desenlace desfavorável, procuraram as autoridades realizar a “africanização” da guerra. Esta reacção já é, em si mesma, a confissão pública derrota. Com efeito, se a sintonia entre o sentir das populações, genericamente consideradas, e as autoridades fosse um facto incontroverso, a população apoiante destas teria, desde logo, ajudado a esmagar a contestação. Trata-se, como se sabe, da manobra comum ao ocupante, invasor ou dominador de um território, quando confirma que não consegue prosseguir nos seus intentos. Este novo patamar da guerra subversiva tem frequentemente custos elevados para as populações de um dado território após a saída do exército ocupante. Os EUA puseram esta manobra repetidamente em prática, por vezes de forma muito dramática e com os resultados perversos que são conhecidos. De qualquer modo é a população que volta a estar em jogo o que continua a remeter para o campo da sociologia.

Ainda no caso português, a contradição insanável criada pelo facto de as autoridades terem duas leituras para o que estava a acontecer, consoante falassem ou agissem no exterior ou no interior, cria uma situação insustentável, em ambos os campos. Se, no primeiro, o isolamento e o abandono, sem hostilidade clara, pela generalidade das nações, como a situação internacional aconselhava, não constituía problema de maior para o governo, o mesmo não se podia dizer da grande contradição que se avolumava na população metropolitana. É provável que as populações da Angola e Moçambique nunca tivessem vislumbrado o fim do fenómeno. Na essência, poderemos considerar que eram dois territórios de grandes dimensões, sendo que em ambos, ele decorria apenas em cerca de metade da área. Que fariam aquelas populações se alguma vez tivessem equacionado o modo como a “guerra” poderia acabar? E contudo, não faltavam exemplos por toda a África……

Em resumo, poderemos afirmar que a Guerra “do Ultramar”, “Colonial” ou “de África”, foi essencialmente um fenómeno sociológico. Decorreu do modo como a colonização foi feita e do choque, em diversos planos, de duas civilizações e atingiu graus de violência e contra-violência elevados que conduziram a um desfecho senão previsível, pelo menos altamente provável desde o início e, se se lutava pela posse benévola da população e não pela posse do terreno é a sociologia que terá de fazer a última interpretação deste fenómeno.

TZ

____________

Nota do editor

Último poste da série de 24 de junho de 2015 > Guiné 63/74 - P14794: A minha guerra a petróleo (ex-Cap Art Pereira da Costa) (14): Este Feminismo... é "muinta" feio!

Marcadores:

A minha guerra a petróleo,

Angola,

António J. Pereira da Costa,

Brasil,

cristianismo,

fulas,

guerra do Ultramar,

Guiné,

Henrique Galvão,

India,

mandingas,

Moçambique,

Timor

sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Guiné 63/74 - P12092: Notas de leitura (523): "Missão na Guiné", publicação do Estado-Maior do Exército e "Histórias de Guerra, Índia, Angola e Guiné, Anos 60", por José Pais (Mário Beja Santos)

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 4 de Junho de 2013:

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 4 de Junho de 2013:

Queridos amigos,

Não tive o privilégio, quando cheguei à Guiné, de me oferecerem a brochura “Missão na Guiné”, apresentado como uma ferramenta necessária para eu construir uma primeira ideia da província. Gostaria imenso de saber quem recebeu a brochura que até não esquecia os leitores mais exigentes propondo-lhes que fossem a bibliotecas à procura dos “Subsídios para a História da Guiné e Cabo Verde”, de Senna Barcelos ou “Os Movimentos Terroristas de Angola, Guiné e Moçambique”, por Hélio Felgas, hoje parece uma pitada de humor negro. E, valha-nos isso, a brochura fornecia mesmo uma síntese de conhecimentos que qualquer um teria tido a satisfação de receber.

Volto a lembrar-lhe que José Pais é um escritor de primeira água, como estas “Histórias de Guerra” comprovam, é inadiável a família procurar editor para um trabalho tão valioso, para nós e gerações vindouras.

Um abraço do

Mário

"Missão na Guiné"

Beja Santos

Editado pelo SPEME (Serviço de Publicações do Estado-Maior do Exército), “Missão na Guiné” (1967) era apresentado como a publicação onde o combatente iria encontrar as ferramentas necessárias para construir uma primeira ideia da Guiné. As ferramentas eram arrumadas em três secções: aspeto físico, aspeto humano e aspeto económico. O primeiro aspeto bizarro do texto era o de recomendar a leitura de algumas publicações que facilmente que podiam conseguir em qualquer biblioteca pública: “Crónicas dos Feitos da Guiné”, por Eannes de Azurara; “Guiné Portuguesa”, por Avelino Teixeira da Mota; “Guiné Portuguesa”, por Luís António de Carvalho Viegas; “História da Guiné”, por João Barreto; “Os movimentos terroristas de Angola, Guiné e Moçambique”, por Hélio Felgas e “Subsídios para a História de Cabo Verde e Guiné”, por Christiano José Senna Barcelos.

Os autores da publicação apelavam ao combatente para respeitar as populações, os soldados nas suas relações com as populações deviam pautar-se como o modelo de dignidade, um exemplo de compostura, cortesia e humanidade. E para que não subsistissem dúvidas, a publicação abria com versos de “Os Lusíadas”, Canto VII:

“Vós, Portugueses, poucos, quanto fortes,

Que o fraco poder vosso não pesais;

Vós, que à custa de vossas várias mortes

A lei da vida eterna dilatais”.

Oferecia-se ao combatente noções elementares do aspeto físico, abrangendo o relevo e a hidrografia, o clima e a vegetação. Quanto ao aspeto humano, fazia-se uma descrição de todos os grupos étnicos; enumeravam-se os principais centros populacionais, o tipo de governo e de administração.

Quanto ao resumo histórico, chamava-se a atenção para a confusão e a violência que tinham alastrado por quase todo o continente africano logo após II Guerra Mundial: “Em busca de uma impedância que, na maioria dos casos, não podia servir os seus próprios interesses, os povos africanos tornaram-se presa fácil para a rede de subversão preparada, desde há muito tempo atrás, pelo comunismo internacional”. E, mais adiante: “Em princípios de 1959, Amílcar Cabral – um cabo-verdiano renegado, engenheiro agrónomo pela Universidade de Lisboa e funcionário público em organismos da Metrópole e da Guiné -, após ter visitado a União Soviética e outros países comunistas, decide iniciar a organização da luta das províncias da Guiné e Cabo Verde”. Em jeito de balanço sobre a guerrilha desenvolvida nesses anos, escreve-se: “A atividade daqueles bandos, que desde o início utilizaram armamento moderno das mais variadas origens, tem-se feito sentir em todo o Sul da Província, faixa entre o rio Cacheu e a fronteira Norte, na tradicionalmente insubmissa região do Oio, no triângulo Xime-Xitole-Bambadinca, no Boé e no canto NE da Província. A resposta das nossas tropas não se fizera esperar, os nossos soldados confirmavam na Guiné as capacidades de adaptação a novas gentes, característica de um povo que, como nenhum outro, sempre soube viver entre gentes de todas as raças e de todos os credos".

Dava-se ainda um quadro sobre saúde e instrução pública, religiões, imprensa e rádio.

Quanto ao aspeto económico, destacava-se a importância da agricultura e florestas, pecuária e pesca, recursos de origem mineral (dando como certo e seguro a existência de petróleo), energia e vias de comunicação, ligações marítimas e fluviais, indústria e comércio.

A publicação incluía legislação militar acerca dos vencimentos normais diários e gratificações das praças oriundas da metrópole e recordava a subvenção de família. No respeitante à correspondência postal, realçavam-se os aerogramas, as encomendas e correspondência selada. Por último, o soldado ficava a saber como podia ouvir a emissora nacional e como se faziam as ligações aéreas entre a Guiné e a metrópole.

************

"Histórias de guerra, Índia, Angola e Guiné, Anos 60", por José Pais

Já aqui se fez recensão do livro “Coisas de África e a Senhora da Veiga”, por José Pais, um oficial do Exército que fez quatro comissões, uma na Índia, duas em Angola e outra na Guiné. Anos depois de uma edição de autor, resolveu dar à estampa em texto ampliado sobre o título “Histórias de guerra, Índia, Angola e Guiné, Anos 60”, Edições Prefácio, 2002.

José Pais é um notável contador, maneja habilmente as frases cortantes, tudo com um sabor à economia de relatórios abreviados. As novidades nesta edição são o capítulo dedicado à Índia, a sua participação antes e depois do 25 de Abril em lutas a favor da liberdade.

É uma pena que esta prosa assombrosa esteja completamente esgotada, é um imperativo a sua reedição, atenda-se ao facto de que se deve a José Pais relatos singularíssimos sob a queda do Estado português da Índia, sob os primeiros tempos da guerra em Angola, andou por Quipedro, entre Zala e Nambuangongo, na região dos Dembos, na Guiné ficou severamente ferido na região de Farim.

Se eu já era seu adepto incondicional pelo que escreveu sobre a Guiné e Angola, mais seduzido fiquei com o relato da invasão do Estado da Índia pelos exércitos da União Indiana e vicissitudes subsequentes. Era o alferes mais antigo, coube-lhe avançar imediatamente para as posições defensivas, cerca de dois mil homens aquartelados no mastodôntico Convento de Santa Mónica, mais a baixo do grandioso Convento de Bom Jesus, onde repousam as relíquias de São Francisco Xavier. Chegam a Banastarim, ai a missão seria rebentar a ponte, depois dirigiram-se a Agaçaim, aí a missão era impedir a progressão do inimigo para a península de Mormugão. Mostra a pobreza do armamento português e o ataque indiano no alvorecer do dia 18 de Dezembro de 1961, liquidaram as comunicações, tornaram impraticável o aeroporto, atacaram o Aviso Afonso de Albuquerque. O general Vassalo e Silva rendeu-se, os militares portugueses foram para o campo de Alparqueiros, campo de prisioneiros de guerra: “Durante dois dias foi o caos entre os 1600 prisioneiros do campo de Alparqueiros. Disputava-se tudo a murro: camas, colchões, mantas, comida, beatas de cigarros e, sobretudo, água. O egoísmo feroz e animal veio ao de cima. Deixaram de ser gente civilizada, comportando-se como bichos lutando pela sobrevivência”.

É imperdoável que um livro tão bom não esteja à disposição das novas gerações e dos companheiros de guerra de José Pais.

____________

Nota do editor

Último poste da série de 23 DE SETEMBRO DE 2013 > Guiné 63/74 - P12074: Notas de leitura (522): "No Ocaso da Guerra do Ultramar", por Fernando de Sousa Henriques (2) (Mário Beja Santos)

sábado, 12 de janeiro de 2013

Guiné 63/74 - P10929: Agenda cultural (247): Termina a 27 deste mês a exposição Álbum de Memórias: Índia Portuguesa. 1954-62, Lisboa, Padrão dos Descobrimentos

O major general Gespal (Sikh), primeiro comandante do campo de prisioneiros de Pondá, Goa, tendo à sua esquerda o capitão de fragata José Pinto da Cruz, imediato do avio "Afonso Albuquerque", e comandante dos prisioneiros.

Goa > Campo de prisioneiros do Forte de Aguada > O famigerado bidão da sopa. Um dos cozinheiros deste ou campo de Pandá era o meu primo Luís Maçarico, de Ribamar, Lourinhã. (Estava colocado no Hospital Militar de Pangim, aquando da invasão).

Goa > Vasco da Gama > Campo de prisioneiros de Alparqueiros > 1962 > "Quem passar daqui será alvejado a tiro": título de letreiro afixado, ao fundo... Em 11 de janeiro, tinha havido uma tentativa de fuga de 11 prisioneiros, que procuraram refúgio num navio ancorado no porto, e prontamente denunciados pelo respetivo capitão.

A 19 de março, no campo de prisioneiros de Pondá, Goa, haverá outra tentativa de fuga: 3 prisioneiros tenta5m esconder-se na camioneta da recolha do lixo, mas são denunciados pelo furriel que os comandava. Este incidente acabou por dar origem a uma revolta coletiva que, embora prontamente doiminada pelos oficiais e sargentos portugueses, levou à intervenção do brigadeiro indiano, comandante geral dos campos de Goa, que ameaçou fuzilar todos os que persistissem em castigar o furriel... O tenente capelão Joaquim Ferreira da Silva, jesuita, natural de Santo Tirso, teve então um gesto heróico, conseguindo apaziguar os ânimos de um lado e do outro. O capitão Roberto Durão escreveuino seu diário: "Hoje foi o dia do Pai [, 19 de março,], podíamos ter deixado muitos órfãos em Portugal, pois a nossa vida estave por um fio".

Goa > Campo de prisioneiros de Alparqueiros > 1962 > Na hora da despedida, ao fim de 5 meses e meio de cativeiro.

Pequena amostra da exposição Álbum de Memórias: Índia Portuguesa, 1954-62, que tem estado aberta ao público, desde setembro de 2012, em Lisboa, Padrão dos Descobrimentos. Encerra em 27 de janeiro de 2013. [Imagens e legendas de L.G,]

A exposição, criado a partir de fotografias, documentação e recordações dos militares portugueses, espólio recolhido por Fernanda Paraíso, com o apoio da Associação Nacional de Prisioneiros de Guerra (ANPG), "retrata a vida dos militares, prisioneiros de guerra na sequência da ocupação indiana dos territórios portugueses na Índia, em Dezembro de 1961, até ao momento do seu repatriamentO". Tem também o contributo do Observatório Político que "introduz o enquadramento complementar para a compreensão do quadro histórico e político de meados do século XX, no qual se inscrevem os acontecimentos narrados."

Com a presente expsição, a EGEAC (, a empresa do Município de Lisboa, responsável pela Gestão de Equipamentos e Animação Cultura,) assinala os 50 anos do regresso, em 1992, do último contingente militar da Índia Portuguesa. (**)

_______________

Visitas guiadas a 20 (11h00) e 27 (15h30) de janeiro de 2013. Clicar aqui para aceder ao sítio do Padrão dos Descobrimentos

Notas do editor:

(*) Vd. postes anteriores:

23 de dezembro de 2012 > Guiné 63/74 - P10847: Agenda cultural (242): Últimos dias da exposição Álbum de Memórias: Índia Portuguesa, 1954-62... Lisboa, Padrão dos Descobrimentos: agora até 27 de janeiro de 2013

16 de dezembro de 2012 > Guiné 63/74 - P10808: Agenda cultural (241): Últimos dias da exposição Álbum de Memórias: Índia Portuguesa, 1954-62... Lisboa, Padrão dos Descobrimentos: até 30/12/2012

(**) Último poste da série > 4 de janeiro de 2013 > Guiné 63/74 - P10897: Agenda cultural (246): Exposição, em Odivelas, na biblioteca municipal D. Dinis, de 4 a 20 de janeiro de 2013, " Regimento de Engenharia nº 1 - 200 anos a servir Portugal" (José Martins)

Marcadores:

1961,

1962,

agenda cultural,

Associação Nacional de Prisioneiros de Guerra,

ex-prisioneiros de guerra,

Goa Damão e Diu,

guerra colonial,

história,

India

quinta-feira, 13 de dezembro de 2012

Guiné 63/74 - P10793: Meu pai, meu velho, meu camarada (35b): José Baptista de Sousa (1904-1967), capitão médico-cirurgião, expedicionário, um 'anjo di céu', em São Vicente, fev 1942/ set 1944 - Parte II(Adriano Miranda Lima)

Cabo Verde > São Vicente > Mindelo > Setembro de 1944 > Baptista de Sousa no hospital civil de S. Vicente. Foto cedida por Valdemar Pereira.

Cabo Verde > São Vicente > Mindelo > Setembro de 1944 > Entrega solene do iate Morabeza a Baptista de Sousa. Foto cedida por Valdemar Pereira

1. Segunda (e última) parte do texto do nosso grã-tabanqueiro Adriano Lima, natural de Mindelo, São Vicente, cor inf na reforma, residente em Tomar [, foto à direita] (*):

Dr. José Baptista de Sousa, um “anjo di céu” que pousou em S. Vicente

Texto: Adriano Miranda Lima [, foto à esquerda]

Fotos: Valdemar Ferreira

(Continuação)

Mas o apreço pelo médico não resultou só do seu exercício profissional e da sua bondade. Suscitou admiração pública a sua coragem cívica e moral quando recusou escrever em atestados de óbito que a causa de muitas mortes não era outra senão a fome que desgraçadamente assolava as nossas ilhas, contrariando o que as autoridades oficiais do Regime impunham aos profissionais da Saúde sobre o assunto. Ao proceder desse modo, Baptista de Sousa agia apenas em conformidade com a sua consciência de homem e com os valores morais que estribam a ética e a deontologia da sua profissão, certamente indiferente às consequências em que poderia incorrer na sua carreira militar, e mesmo ao juízo que os seus pares mais conservadores ou timoratos poderiam fazer sobre o seu gesto desassombrado.

Mas não foi meramente circunstancial a atitude do médico. Ele era efectivamente um homem de espírito livre e dotado de vincada consciência política, como aliás viria a demonstrar em etapas futuras da sua vida. Como era de prever, a sua atitude de rebeldia contra a inverdade e a iniquidade viria a trazer-lhe alguns custos pessoais e atinentes à evolução justa da sua carreira militar. Excederia o âmbito desta narrativa fundamentar exaustivamente tudo o que pesquisei no âmbito do seu processo militar. É verdade que o juízo de quem analisa o conteúdo da sua folha de serviços funda-se mais na omissão do que na explicitude, busca-se mais nas entrelinhas do que na factologia do registo formal. É que no antigo regime havia formas dissimuladas de exercer a retaliação sobre alguém em termos profissionais, havendo o cuidado de minimizar a sua percepção exterior quando esse alguém era figura socialmente prestigiada.

No entanto, convém dizer não me parece que haja razões para pensar que a hierarquia militar local, na pessoa do Brigadeiro Comandante das Forças Expedicionárias, Augusto Martins Nogueira Soares, olhasse de soslaio para o êxito social do seu subordinado ou lhe retirasse apoio moral por qualquer razão. Os factos demonstram o contrário. O Brigadeiro atribuiu ao seu médico um muito expressivo louvor, que se pode considerar em perfeita sintonia com as homenagens que a sociedade civil lhe prestou:

“Louvo o capitão médico José Baptista de Sousa pela excepcional qualidade dos serviços prestados durante o período em que desempenhou o cargo de Chefe dos Serviços Cirúrgicos das Forças Expedicionárias de Cabo Verde. Como cirurgião muito hábil, permitiu a recuperação de muitos militares em situações desesperadas, e alguns lhe ficaram devendo seguramente a vida. Sempre pronto e solícito para todos, quer militares quer civis, a sua competência e a afabilidade do seu trato fizeram-no apreciar e estimar e o tornaram um elemento de valor no estreitamento das relações entre as Forças Expedicionárias e a população de Cabo Verde, que por várias maneiras lhe expressou a sua gratidão pelos valiosos e desinteressados serviços, em manifestações partidas de todas as classes sociais e das entidades oficiais da Colónia, dando assim um valioso exemplo no cumprimento dos seus deveres cívicos e militares.”

Além disso, veja-se, como é patente na fotografia [, à direita], que o Brigadeiro Comandante lidera a comitiva de despedida do seu subordinado, ladeando-o e acompanhando-o até ao cais da despedida, o que não é procedimento habitual numa Instituição que se pauta por rigidez protocolar. No rosto do Brigadeiro ia certamente estampada uma expressão de orgulho e satisfação por um oficial que prestigiara o Exército e a Nação com a sua conduta humana e profissional.

Mas o mesmo creio não poder dizer-se do Governador da Colónia, que, no âmbito das suas funções, não reconheceu pública e formalmente os serviços do médico, o que só poderia ter sido vertido em louvor oficial. E ele tinha sobejas razões para o fazer relativamente a um médico que pôs a sua ciência e o seu bisturi ao serviço dos hospitais civis, salvando muitas vidas. É caso para se dizer que a carta de alforria do Governador se prendia a uma lógica diferente da que pauta a Instituição Militar, sobretudo quando esta é servida por homens que sabem o que é a honra, a coragem, a lealdade e a camaradagem. Parece ter sido o caso do Brigadeiro Nogueira Soares, Comandante das Forças Expedicionárias.

Mas o que é realmente extraordinário é a expressividade das homenagens e manifestações de carinho que a sociedade civil mindelense prodigalizou a Baptista de Sousa. Se o louvor militar tem o valor formal que tem, maior é louvor que ele deve ter auscultado, sem precisar de estetoscópio, no coração do povo do Mindelo. Inúmeras homenagens públicas tinham sido dias antes da sua partida prestadas ao doutor Baptista de Sousa pela sociedade mindelense, quer por entidades oficiais quer privadas, como bem refere no seu louvor o Brigadeiro Nogueira Soares. Uma delas, de entre várias, mas esta de grande simbolismo, é a morna “Engenheiro Humano”, com música e letra de Jorge Monteiro, morna que continua a ser ouvida com emoção nos dias de hoje. [Vd. aqui, no You Tube, essa linda morna, na interpretação de Gardénia: Engenheiro Humano, Baptista Sousa]

Outra homenagem foi a oferta de um pequeno iate ao Dr. Baptista de Sousa, construído nos estaleiros de S. Vicente, iate a que se deu o nome de “Morabeza”, custeado por subscrição pública na cidade, por iniciativa do conhecido industrial Manuel de Matos, dono da Fábrica Favorita. Todo o povo da cidade, rico, remediado ou pobre, contribuiu com pouco que fosse, mas a parte leonina do custo coube àquele industrial. Valdemar Pereira, para ilustrar a veemência do sentimento popular, refere que o seu tio Jom Bintim lhe contou que uma mulher do povo que cosia sacos ao pé da Alfândega teve estas significativas palavras: “cirê ta custá-me 3 testom; ma pa iate de senhor dator um ta dá 10.000 reis” (3).

Contou-me um tio meu que, no acto solene da entrega do iate, o doutor Adriano Duarte Silva, deputado por Cabo Verde, encerrou com estas exactas palavras a prelecção que proferiu: “…Quando estiverdes a velejar no Tejo, no Estoril ou em Cascais, Morabeza (nome do iate) vos fará lembrar este povo altaneiro que sabe amar e compreender aqueles que o amam e compreendem."

Mas os caminhos de um regime político ditatorial não coincidem com as veredas do coração humano. Infelizmente, Baptista de Sousa viria a sofrer as consequências de ter pisado o risco vermelho ao escrever nas certidões de óbito que a causa de algumas mortes em Cabo Verde era a fome. Viria a verificar-se, com efeito, uma sucessão de episódios futuros elucidativos do revanchismo institucional exercido sobre o médico, visando prejudicar ou no mínimo restringir as condições em que poderia dar uma expressão alargada à sua actividade profissional.

Por exemplo, em vez de ser colocado no Hospital Militar Principal, como pediu depois da missão em Cabo Verde, o que era mais que justo e oportuno, foi colocado no Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana, situação mais compatível com o desempenho de um médico de clínica geral do que o de um reputado cirurgião, aí permanecendo quase um ano. É bem possível que Baptista de Sousa, fora do horário militar, tenha exercido cirurgia nos hospitais civis, para manter elevados os seus níveis de proficiência técnica.

Deixa de prestar serviço na Guarda Nacional Republicana em 1945, e a partir daí e até Março de 1947 é colocado no Hospital Militar Regional nº 3, em Tomar, e logo a seguir no Hospital Militar Regional nº 2, em Coimbra. Não se pode deixar de olhar com desconfiança para a sua colocação em hospitais militares regionais, órgãos do serviço de saúde militar onde não se realizam intervenções cirúrgicas importantes, estas só cabendo ao Hospital Militar Principal, para além do facto de essa situação o ter deixado fora da sua área de residência, Lisboa, onde naturalmente melhor se conjugavam os seus interesses de ordem profissional e académica.

É evidente que qualquer oficial médico, no posto de capitão, estava e está sujeito a colocações em qualquer estabelecimento do Serviço de Saúde Militar, e Baptista de Sousa não podia ser excepção. Contudo, estamos a falar de um cirurgião de alta craveira técnica e académica cujo mérito era unanimemente reconhecido. E note-se que o quadro permanente de oficiais médicos do Exército comportava nessa época 65 capitães e 32 tenentes, havendo assim razão para estranhar que um cirurgião como ele tenha sido objecto daquelas colocações, ainda mais depois de regressar de uma colónia onde honrou como ninguém a profissão médica e a instituição militar.

Como se não bastasse, mal refeito do que iniludivelmente fora uma tentativa de o prejudicar, Baptista de Sousa é “requisitado” para a longínqua Índia, para onde embarcou em 1947, destinado à Escola Médico-Cirúrgica de Goa.

Se, durante a minha pesquisa, alguma reserva intelectual poderia ter contido a extravasão da minha conclusão sobre a vitimização política do médico, ela desfez-se completamente quando, no fim do meu trabalho, a família do médico me confessou que ele era efectivamente um opositor declarado ao antigo Regime e, nessa condição, alvo de vigilância da PIDE, que não se desarmava de o procurar apanhar em flagrante em situação comprometedora. Disseram-me os familiares que nunca o conseguiram, pelo que a única possibilidade que se lhes oferecia era prejudicar veladamente a actividade e a ascensão normal da sua carreira. Daí que a nomeação para a Índia o tenha deixado transtornado não só por injustificável à luz das regras normais de nomeação de pessoal militar como por ter sido inoportuna e altamente prejudicial aos planos profissionais que tinha em mente.

Contudo, não se pode deixar de assinalar que na Índia Baptista de Sousa foi alvo de uma idolatria idêntica à que conheceu em S. Vicente. Baptista de Sousa viu os seus serviços na Índia altamente reconhecidos pelas instâncias governamentais e pela sociedade civil. Por portaria de 27 de Abril de 1950, é louvado pelo Governador-Geral do Estado da Índia, nos seguintes termos:

“ (...) Pelos relevantes serviços prestados neste Estado, pela muita competência, elevada dedicação e extremo interesse demonstrados no cumprimento dos seus deveres profissionais, honrando e prestigiando a ciência nacional e bem merecendo a gratidão de todos pela sua abnegação, sempre animada de sentimentos de bem servir, pelo que considero distintos os serviços prestados neste Estado pelo capitão médico Baptista de Sousa”.

As autoridades públicas e o povo da Índia, que o homenagearam de várias maneiras, moveram todos os esforços para evitar ou adiar a sua saída, mas Baptista de Sousa era natural de Lisboa, onde tinha a sua família, e por certo alimentava a expectativa de retomar a normalidade da sua carreira. Mas mais uma vez lhe deve ter calado fundo o reconhecimento e o apreço da sociedade civil pelo seu valor profissional e pela sua humanidade, dessa vez numa outra paragem do Império.

Só a partir de 1951 Baptista de Sousa é finalmente colocado no Hospital Militar Principal, onde se manteria até 1961. Durante esse período, frequentou o Curso de Promoção a Oficial Superior e mais tarde o de Comando e Direcção (destinado a promoção a oficial general), sendo promovido sucessivamente a major, tenente-coronel e coronel, preenchendo as vagas normais da carreira.

Enquanto tenente-coronel é nomeado subdirector desse Hospital. Promovido a coronel, seria previsível que um oficial do seu valor fosse nomeado director, mas tal não aconteceu, pelo que deixa o Hospital à data da sua promoção, em 1961, para ser colocado, para efeitos administrativos, no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército, onde ocupa o cargo de vogal, embora continue a operar no Hospital Militar Principal. Refira-se que no Hospital Militar Principal ocupou, enquanto ali colocado, o cargo de Chefe da Clínica Cirúrgica, do mesmo passo que na vertente civil da sua vida profissional foi Chefe da Clínica Cirúrgica do Instituto de Oncologia Português [, IPO].

Baptista de Sousa passa à reserva em 1963, por motivos de saúde. Mas se estes eram formalmente impeditivos para efeitos militares não o eram para o exercício normal da sua função de cirurgião, pelo que continua a exercê-la tanto no Hospital Militar Principal como no Instituto Português de Oncologia.

A situação mais estabilizada conseguida pelo oficial médico a partir de 1951, uma vez colocado no Hospital Militar Principal, pode ter duas explicações plausíveis. Uma, é o pressuposto de que pagara o preço da sua afronta ao Regime, depois de passar por uma fase atribulada em que conheceu a instabilidade profissional e familiar. Outra, é a circunstância de que a partir do posto de major, ou mesmo de capitão antigo, se tornava problemática, se não mesmo impraticável, à luz dos quadros orgânicos, a sua colocação em outro órgão do Serviço de Saúde que não fosse o Hospital Militar Principal.

É durante o referido período que é louvado pelo Director do Serviço de Saúde (duas vezes) e pelo Director do Hospital Militar Principal. Além de ter sido condecorado com as medalhas de Mérito Militar de 3ª e 2ª classes (rotina normal no Exército), recebeu também a condecoração da Ordem Militar de Avis, esta no posto de tenente-coronel.

A partir de 1964, estando na reserva, Baptista de Sousa foi proposto e aceitou ser nomeado Consultor de Cirurgia da Direcção do Serviço de Saúde Militar, “em virtude de se tratar de um distinto oficial e cirurgião de grande categoria, e nesta qualidade apoiar o serviço de cirurgia do Hospital Militar Principal com os seus pareceres e eventualmente com a execução de intervenções cirúrgicas.”

O “Registo de Alterações” da vida militar do coronel Baptista de Sousa encerra em 1961, data em que deixa o serviço activo, e só reabre em 1967. Mas reabre, infelizmente, para logo encerrar em definitivo, pois é apenas para registar o seu óbito, ocorrido no seu domicílio, num domingo, dia 3 de Novembro do ano de 1967. Foi uma morte já aguardada porque passara ultimamente a padecer de uma doença que evoluía irreversivelmente, sem deixar qualquer réstia de esperança, como vim a saber, através das suas filhas, já depois de concluído este texto. Assim, súbita e friamente, diz-nos o documento oficial que o nosso “Engenheiro Humano” deixou a vida em 1967, aos 63 anos. A última página da sua vida foi virada, mas a vida de um justo é um livro sempre aberto e para lá do tempo. Santo Agostinho disse: “se semeias o amor em ti, só amor serão os frutos”. Por isso, Baptista de Sousa é um livro nunca encerrado, um livro onde devemos colher os frutos da semente que ele semeou.

No entanto, Baptista de Sousa não atingiu um mais alto patamar na vida militar porque era adverso ao Regime político então vigente. Seria perfeitamente normal que um oficial médico da sua categoria tivesse tido o cargo de director do Hospital Militar Principal e, em seguida, alcançado o posto mais alto na orgânica do Serviço de Saúde, o de brigadeiro. E faltou conceder-lhe no fim da carreira a condecoração com a medalha dos Serviços Distintos, como receberam outros oficiais contemporâneos, porventura mais fiéis ao Regime mas certamente menos qualificados que Baptista de Sousa.

A minha tese correu o risco de ser infundada por presumir propósitos deliberados onde apenas poderia haver simples coincidências administrativas, visto que apenas me limitei a analisar documentos oficiais, lendo nas entrelinhas. Mas o problema é que as coincidências me pareciam tão nítidas e tão incómodas que não resistiam à luz soalheira da transparência. E o meu instinto também me dizia que eu estava centrado no trilho da verdade. Porém, a dúvida só se manteve até ouvir directamente das filhas e genros de Baptista de Sousa a confirmação das suas convicções ideológicas e da sua animosidade ao antigo Regime.

O nosso “Engenheiro Humano”, o ser espiritual, uno e indivisível, é que está acima das conjecturas e especulações de quem, como eu, resolveu desenterrar da poeira dos arquivos o registo das coisas efémeras. Agora tudo repousa na memória e esta, felizmente, tem registos indeléveis. A “Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira” regista para a posteridade a notável figura do homem da ciência médica.

Cabo Verde > Hospital Baptista de Sousa em Mindelo, S. Vicente. Foto colhida na Net.

O “Hospital Baptista de Sousa”, inaugurado em S. Vicente pelo governo de Cabo Verde independente, é uma justa homenagem do povo cabo-verdiano, ligando-o para todo o sempre ao lugar onde salvou muitas vidas humanas. A morna “Engenheiro Humano”, singela expressão poética da gratidão cabo-verdiana, estou crente de que jamais sairá do nosso repertório musical e com ela a sua memória permanecerá sempre viva na população do Mindelo. E, por último, refira-se a rua com o seu nome, a rua José Baptista de Sousa, situada entre a rua Professor Santos Lucas e a avenida do Uruguaio, em Lisboa. Uma justiça que foi feita, segundo penso, pela toponímia portuguesa depois do 25 de Abril de 1974. A toponímia da liberdade.

Tomar, 30 de Novembro de 2012

Adriano Miranda Lima

_________

Nota de AML:

(3) "O cirê [espécie de tabaco para introduzir na boca] custa-me 3 tostões, mas para o iate do senhor Doutor dou 10 mil réis."

_______________

Mas o apreço pelo médico não resultou só do seu exercício profissional e da sua bondade. Suscitou admiração pública a sua coragem cívica e moral quando recusou escrever em atestados de óbito que a causa de muitas mortes não era outra senão a fome que desgraçadamente assolava as nossas ilhas, contrariando o que as autoridades oficiais do Regime impunham aos profissionais da Saúde sobre o assunto. Ao proceder desse modo, Baptista de Sousa agia apenas em conformidade com a sua consciência de homem e com os valores morais que estribam a ética e a deontologia da sua profissão, certamente indiferente às consequências em que poderia incorrer na sua carreira militar, e mesmo ao juízo que os seus pares mais conservadores ou timoratos poderiam fazer sobre o seu gesto desassombrado.

Mas não foi meramente circunstancial a atitude do médico. Ele era efectivamente um homem de espírito livre e dotado de vincada consciência política, como aliás viria a demonstrar em etapas futuras da sua vida. Como era de prever, a sua atitude de rebeldia contra a inverdade e a iniquidade viria a trazer-lhe alguns custos pessoais e atinentes à evolução justa da sua carreira militar. Excederia o âmbito desta narrativa fundamentar exaustivamente tudo o que pesquisei no âmbito do seu processo militar. É verdade que o juízo de quem analisa o conteúdo da sua folha de serviços funda-se mais na omissão do que na explicitude, busca-se mais nas entrelinhas do que na factologia do registo formal. É que no antigo regime havia formas dissimuladas de exercer a retaliação sobre alguém em termos profissionais, havendo o cuidado de minimizar a sua percepção exterior quando esse alguém era figura socialmente prestigiada.

No entanto, convém dizer não me parece que haja razões para pensar que a hierarquia militar local, na pessoa do Brigadeiro Comandante das Forças Expedicionárias, Augusto Martins Nogueira Soares, olhasse de soslaio para o êxito social do seu subordinado ou lhe retirasse apoio moral por qualquer razão. Os factos demonstram o contrário. O Brigadeiro atribuiu ao seu médico um muito expressivo louvor, que se pode considerar em perfeita sintonia com as homenagens que a sociedade civil lhe prestou:

“Louvo o capitão médico José Baptista de Sousa pela excepcional qualidade dos serviços prestados durante o período em que desempenhou o cargo de Chefe dos Serviços Cirúrgicos das Forças Expedicionárias de Cabo Verde. Como cirurgião muito hábil, permitiu a recuperação de muitos militares em situações desesperadas, e alguns lhe ficaram devendo seguramente a vida. Sempre pronto e solícito para todos, quer militares quer civis, a sua competência e a afabilidade do seu trato fizeram-no apreciar e estimar e o tornaram um elemento de valor no estreitamento das relações entre as Forças Expedicionárias e a população de Cabo Verde, que por várias maneiras lhe expressou a sua gratidão pelos valiosos e desinteressados serviços, em manifestações partidas de todas as classes sociais e das entidades oficiais da Colónia, dando assim um valioso exemplo no cumprimento dos seus deveres cívicos e militares.”

Além disso, veja-se, como é patente na fotografia [, à direita], que o Brigadeiro Comandante lidera a comitiva de despedida do seu subordinado, ladeando-o e acompanhando-o até ao cais da despedida, o que não é procedimento habitual numa Instituição que se pauta por rigidez protocolar. No rosto do Brigadeiro ia certamente estampada uma expressão de orgulho e satisfação por um oficial que prestigiara o Exército e a Nação com a sua conduta humana e profissional.

Mas o mesmo creio não poder dizer-se do Governador da Colónia, que, no âmbito das suas funções, não reconheceu pública e formalmente os serviços do médico, o que só poderia ter sido vertido em louvor oficial. E ele tinha sobejas razões para o fazer relativamente a um médico que pôs a sua ciência e o seu bisturi ao serviço dos hospitais civis, salvando muitas vidas. É caso para se dizer que a carta de alforria do Governador se prendia a uma lógica diferente da que pauta a Instituição Militar, sobretudo quando esta é servida por homens que sabem o que é a honra, a coragem, a lealdade e a camaradagem. Parece ter sido o caso do Brigadeiro Nogueira Soares, Comandante das Forças Expedicionárias.

Mas o que é realmente extraordinário é a expressividade das homenagens e manifestações de carinho que a sociedade civil mindelense prodigalizou a Baptista de Sousa. Se o louvor militar tem o valor formal que tem, maior é louvor que ele deve ter auscultado, sem precisar de estetoscópio, no coração do povo do Mindelo. Inúmeras homenagens públicas tinham sido dias antes da sua partida prestadas ao doutor Baptista de Sousa pela sociedade mindelense, quer por entidades oficiais quer privadas, como bem refere no seu louvor o Brigadeiro Nogueira Soares. Uma delas, de entre várias, mas esta de grande simbolismo, é a morna “Engenheiro Humano”, com música e letra de Jorge Monteiro, morna que continua a ser ouvida com emoção nos dias de hoje. [Vd. aqui, no You Tube, essa linda morna, na interpretação de Gardénia: Engenheiro Humano, Baptista Sousa]

Outra homenagem foi a oferta de um pequeno iate ao Dr. Baptista de Sousa, construído nos estaleiros de S. Vicente, iate a que se deu o nome de “Morabeza”, custeado por subscrição pública na cidade, por iniciativa do conhecido industrial Manuel de Matos, dono da Fábrica Favorita. Todo o povo da cidade, rico, remediado ou pobre, contribuiu com pouco que fosse, mas a parte leonina do custo coube àquele industrial. Valdemar Pereira, para ilustrar a veemência do sentimento popular, refere que o seu tio Jom Bintim lhe contou que uma mulher do povo que cosia sacos ao pé da Alfândega teve estas significativas palavras: “cirê ta custá-me 3 testom; ma pa iate de senhor dator um ta dá 10.000 reis” (3).

Contou-me um tio meu que, no acto solene da entrega do iate, o doutor Adriano Duarte Silva, deputado por Cabo Verde, encerrou com estas exactas palavras a prelecção que proferiu: “…Quando estiverdes a velejar no Tejo, no Estoril ou em Cascais, Morabeza (nome do iate) vos fará lembrar este povo altaneiro que sabe amar e compreender aqueles que o amam e compreendem."

Mas os caminhos de um regime político ditatorial não coincidem com as veredas do coração humano. Infelizmente, Baptista de Sousa viria a sofrer as consequências de ter pisado o risco vermelho ao escrever nas certidões de óbito que a causa de algumas mortes em Cabo Verde era a fome. Viria a verificar-se, com efeito, uma sucessão de episódios futuros elucidativos do revanchismo institucional exercido sobre o médico, visando prejudicar ou no mínimo restringir as condições em que poderia dar uma expressão alargada à sua actividade profissional.

Por exemplo, em vez de ser colocado no Hospital Militar Principal, como pediu depois da missão em Cabo Verde, o que era mais que justo e oportuno, foi colocado no Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana, situação mais compatível com o desempenho de um médico de clínica geral do que o de um reputado cirurgião, aí permanecendo quase um ano. É bem possível que Baptista de Sousa, fora do horário militar, tenha exercido cirurgia nos hospitais civis, para manter elevados os seus níveis de proficiência técnica.