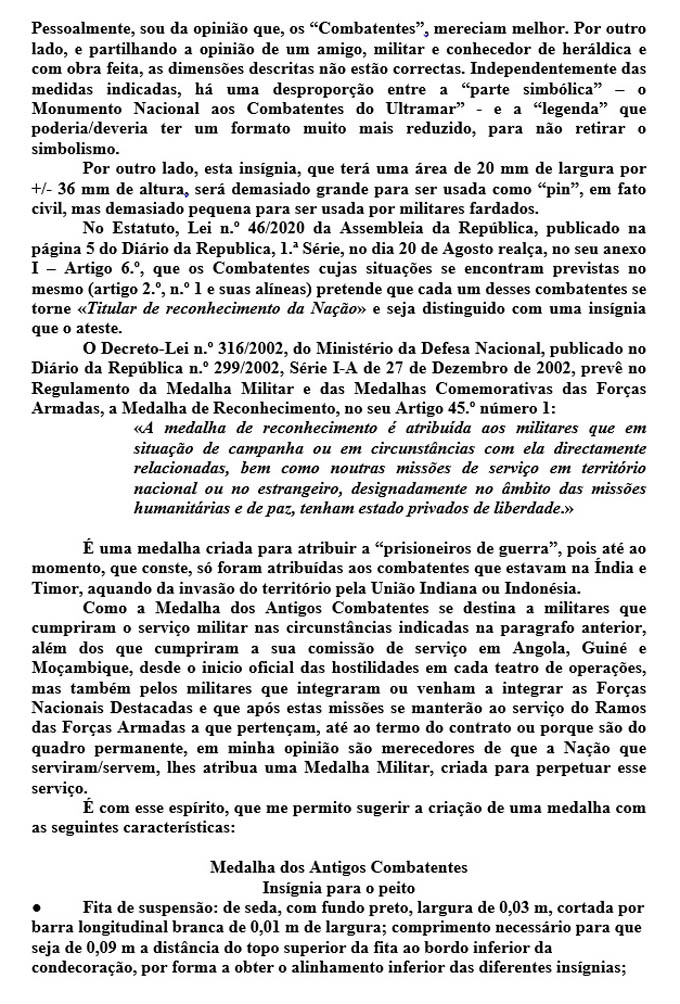

Tancos > Batalhão de Caçadores Paraquedistas > 26 de maio de 1961 > As 11 candidatas ao 1º Curso de Enfermeiras Paraquedistas > Da esquerda para a direita, de pé: Cap Pára Cunha, Mª Ivone, Mª da Nazaré (falecida), Mª Arminda, Mª de Lurdes, Mª. Margarida Costa, Mª do Céu Bernardes e Major Lelo Ribeiro; na primeira fila, de cóscoras: Mª do Céu Policarpo, Mª Zulmira André (falecida), Mª Helena, Mª Margarida Pinto e Mª Irene... (Deste grupo inicial de onze voluntárias, só ficaram seis...).

|

| Maria Ivone Reis, ten enf paraquedista, Cacine, 12/12/1968. Foto de António J. Pereira da Costa (2013) (***) |

Margarida Calafate Ribeiro, "Dois depoimentos sobre a presença e a participação femininas na Guerra Colonial", Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 68 | 2004, colocado online no dia 01 outubro 2012, criado a 19 abril 2019. URL : http://journals.openedition.org/rccs/1212 ; DOI : 10.4000/ rccs.1212

(...) A força moral daqueles jovens, naquela época, era tremenda e isso transmitia-nos uma grande força para enfrentar os problemas e para lhes dar resposta. Agora o que era mais grave para mim, era quando púnhamos o ferido na maca, víamos os sinais vitais, pulsação e tomávamos consciência de que a vida estava em risco. Aí o problema era chegar a tempo ao hospital. Felizmente que todos os que tive em mãos hegaram a tempo. São situações de muito sofrimento, que nos tocam muito.

A memória daqueles jovens que entregaram a sua juventude, sem saber bem porquê. Recordo um outro caso, esse de alto risco a vários níveis. No quartel nós podíamos sair do avião, mas na zona de combate nós não devíamos sair do avião ou do helicóptero. Era uma circunstância de muito risco. Se houvesse ataque do inimigo o helicóptero teria de levantar voo imediatamente ficando a enfermeira em terra em grande risco, sem meios nem ambiente para tratar dos feridos. Eventualmente fizemos isso em situações muito excepcionais, bem medidas, porque podia tornar-se um altruísmo muito arriscado para a vida dos outros.

(...) Mas como dizia, o episódio que recordo foi muito no início da guerra, ainda com o Alouette II, que era um avião muito pequeno sem espaço para as macas dentro do avião. As macas iam fixas lateralmente – cá fora – de modo que nem podíamos assistir ao ferido. Depois, com o Alouette III, já tínhamos espaço para as macas cá dentro e para assistir ao ferido.

Quando o avião estava para aterrar fazia uma volta sobre o aquartelamento para avisar que ia chegar à pista. Logo a ambulância avançava, e simultaneamente seguia para a pista um jipe de apoio e segurança. Na pista mudávamos o ferido da maca de campanha para a maca do helicóptero ou do avião. Naquela altura aterrámos na pista e lembro-me de ouvir dizer que o doente estava em estado grave. Perguntei de imediato se poderia ir lá abaixo à tenda. E fui. Encontrei um ambiente de luta pela vida.

(...) Ao longo de tantos anos e com tantos casos tive muita sorte. Nunca tive mortes, mas também nunca tive partos. Uma colega minha ficou muita aflita, porque um bebé nasceu a bordo e não sei o que ela fez, sei que depois daquela ansiedade acabou por conseguir entregar a criança à mãe. Para além deste trabalho dos feridos, de um lado e do outro, havia o contacto com as populações, o apoio àquelas pessoas.

Havia a população que encontrávamos nas saídas de apoio operacional no mato e com quem estabelecíamos relações. Mais uma vez dou o exemplo da Guiné, onde as coisas eram mais imediatas, devido à dimensão do território. Era tudo muito pequenino, negros, brancos, mestiços, civis, militares vivíamos todos em conjunto.

(...) Ao longo dos anos da guerra estive na Guiné em 63, depois em 65 e finalmente em 69, e de cada vez que lá voltava, encontrava uma outra Ivone, porque eles davam aos filhos os nomes das pessoas de quem gostavam. Entre eles e nós havia uma relação simpática e gratificante.

Socorríamos também os feridos do lado adversário. Deontologicamente, homem/mulher, ferido/doente é, e deve ser sempre tratado como humano que é. Quando “o” tinha diante de mim como ferido, não fazia julgamentos, não se faz qualquer julgamento sobre uma pessoa que sofre. O humano fala sempre mais alto e penso que nós portugueses, por aquilo que me foi dado observar, temos uma sensibilidade muito humana. Mas chegavam-nos alguns papéis dos movimentos de libertação. (...)

[Na festa do Senhor Santo Cristo com os militares açorianos da CCE 274, Fulacunda, 1963]

(...) Falávamos da guerra, daquilo que se passava de forma muito objectiva e das coisas engraçadas, fazíamos umas partidas, festas. Lembro-me da Companhia CCE 274, aquartelada em Falacunda, na Guiné, em 1963. Tinha sido uma Companhia muito sacrificada e um dia em que eu e uma colega fomos em missão prestar assistência e evacuar feridos na sequência do rebentamento de uma mina, um militar desabafou: “Que pena, estas senhoras só vêm cá em dia de azar”. Respondemos prontamente: “Fechem a guerra e convidem-nos”.

(..) Tínhamos uma vida mentalmente saudável, mas com o coração sempre “atento”, um pouco sentido, porque as circunstâncias eram complicadas. Quando acompanhávamos um ferido perguntávamo-nos: “Como é que esta mãe amanhã vai saber deste filho? Ou a mulher?”. Estávamos sempre numa vivência de sofrimento. Todas as semanas, vinham feridos para Lisboa e uma de nós acompanhava-os, embarcando de regresso logo que possível.

Eventualmente também vinham alguns feridos na TAP, dependia das circunstâncias. Morreu no ano passado um homem que tive ocasião de acompanhar numa destas viagens. Era oficial de Artilharia. Conheci-o na Beira, vindo de Nampula e recordo que quando chegou o avião o médico estava a tratar de um doente idoso, um colono branco.

Lembro-me de estremecer perante a nobreza daquele homem. Ele era alferes do quadro, tinha um pelotão à sua responsabilidade e naquele estado dizia-me que tinha tido sorte, porque os seus rapazes estavam todos bem.

Admiro profundamente esses homens que tanto sofreram. Muito pouca gente lhes dá o valor e tudo o que eles merecem, porque são homens extraordinários. Tenho a maior simpatia, admiração e respeito por esses homens e sempre que me chamam, nomeadamente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, vou sempre. Admiro extraordinariamente aqueles homens que não se queixam, que são cegos, deficientes em geral, por causa da guerra. (...)

(...) No acompanhamento dos feridos a Cruz Vermelha dava muito apoio ao visitar os doentes nos hospitais militares ou afins.

[O 25 de Abril e as suas contradições]

(...) Vivi o 25 de Abril toda contente, a bater palmas, porque finalmente acabava a guerra. Mas ao fim de uma semana fiquei triste deixei de perceber o que estava a acontecer. Eu tinha regressado após tantos anos de África e estava na Força Aérea, a trabalhar no Hospital. Fui saneada a 17 de Abril de 1975 e isso surpreendeu-me. O hospital, no qual tanto me empenhara, ia abrir em Janeiro de 1976.

[O doloroso regresso à Guiné nos anos 80]

Um dia, disse que gostava de ser padre. E há dois anos foi ordenado sacerdote. No ano passado, quando fez um ano de ser ordenado, convidou-nos a acompanhá-lo à Guiné. Vivi um terrível dilema, não queria mesmo ir, expliquei-lhe as minhas razões, mas acabei por ceder e sofri muito.

(**) Vd.poste de 13 de janeiro de 2021 > Guiné 61/74 - P21763: Parabéns a você (1922): Major Enfermeira Paraquedista Reformada Maria Ivone Reis (FAP, 1961/74)

domingo, 3/01&2021, 20:59

domingo, 3/01&2021, 20:59