Brasão da CART 1659 (Gadamael, 1967/68), "Zorba". Lema: "Os Homens Não Morrem"

Guiné > Região de Tombali > CART 1659 (1967/69 > Ganturé em 1967

Foto (e legenda) : © Mário Gaspar (2018). Todos os direitos reservados [Edição e legendagem complementar: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné]

por Mário Vitorino Gaspar

“… Para o partir ainda livre do dia seguinte.

Não há que fazer nada

Na véspera de não partir nunca…”

Álvaro de Campos

Gadamael Porto, 19 de Janeiro de 1967

(continuação)

“Não sou eu nem o outro

Sou qualquer coisa de intermédio

Pilar da ponte de tédio

Que vai de mim para o outro”.

Mário de Sá-Carneiro

(...) Árvores de alguma altura abundavam, a população civil aproximava‑se, querendo conhecer os novos vizinhos, enquanto um alferes se apresentava. Tinha ido em rendição individual e ficaria ainda com a nossa companhia, segundo afirmado pelo próprio. Um militar, praticamente sem farda, que também ficaria connosco, aproximou‑se de mim:

– Meu furriel, quer comer uns borrachos fritos?

Olhei‑o admirado. Afinal aquilo não era assim tão mau. Até existiam uns pombinhos para comer!

– Onde estão eles?

– Ó furriel, venha comigo!

Olhei por cima dos meus ombros e vi as divisas camufladas. Retirei as mesmas e coloquei-as no bolso do camuflado. Enquanto reparava que aquele 1.º cabo que se tornara meu amigo, não vestia nenhuma roupa do exército. Estava com uns calções de banho e uns chinelos de enfiar nos dedos.

Fritou os borrachos e umas batatas, Iniciei a minha primeira refeição em terras de África. Que pitéu! Não sabia a razão da escolha ter recaído sobre mim. Admirado para o tamanho das cervejas. Ouvi da sua boca:

– Essas são de seis decilitros.

O 1.º cabo confortava‑me:

– Os borrachos não chegavam para todos.

Estavam a tratar de fazer o jantar: – bacalhau com grão. Fora um milagre, uma bênção. Após a fome, a primeira fartura, porque estava disponível para trincar a bacalhoada, logo que estivesse pronta.

Começámos a instalar‑nos e o alferes miliciano que ficara connosco – era de rendição individual – ia esclarecendo-nos. Fiquei numa barraca encostada ao abrigo onde ficou a minha secção, coberta com chapa zincada. Era decerto um forno. Havia uma cama e um caixote de munições que funcionaria como mesa-de-cabeceira, sobre a qual via uma garrafa de cerveja cheia de gasolina com um pavio enfiado no buraco da carica. Era a iluminação da minha nova moradia.

O furriel miliciano que eu substituía, deixara ficar dois isqueiros Zipp avariados com a inscrição “Movimento Nacional Feminino”. Nenhum dos isqueiros funcionava. Abri a mala e coloquei sobre o caixote que serviria de mesa-de-cabeceira, quatro livros:

“Os Cavalos Também se Abatem”, de Horace McCoy;

“Esteiros”, de Soeiro Pereira Gomes;

“A Fanga”, de Alves Redol; e

"Zorba o Grego”, de Nikos Kazantzákis.

Este último tinha muito a ver com a sigla da CART 1659: “ZORBA” – “Os Homens não Morrem”.

Começava a sentir cada vez mais o calor naquele clima doentio. Mesmo os atletas, não o eram. Não se respirava. Também era verdade que o fumo dos cigarros fumados tinha criado um autêntico nevoeiro naquele que era o meu quarto. O alferes Póvoa, o sargento Dores, eu e os furriéis miilicianos Jorge e Alves tínhamos ficado espalhados pelo aquartelamento, cada um com determinada missão defensiva.

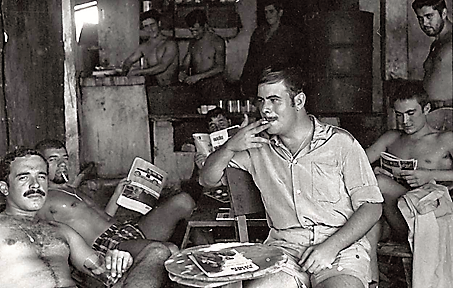

Dei uma volta ao pequeno aquartelamento depois de despir o camuflado e vestir uns calções, fiquei em tronco nu. Comido o bacalhau, prato do dia, fomos até ao bar, se é que aquilo era algum bar. Bebi e conversei com todos aqueles soldados‑amigos‑irmãos.

A população civil, por não nos conhecer, estava talvez indecisa, o que era normal, olhando-nos com um ponto de interrogação estampado no rosto. Tive o primeiro sorriso da bajuda que passava. O Alferes Miliciano Santarém ia-nos informando. Estávamos portanto no Setor S2, ficando a CART 1659 ligada para efeitos operacionais ao BCAÇ 1821, com sede em Buba.

Há uma via norte-sul ligando Aldeia Formosa com Cacine. Depois do Cruzamento de Ganturé – na mesma via – estão os aquartelamentos de Sangonhá, Cacoca e Cameconde, seguindo-se Cacine. No chamado Cruzamento de Guileje, há uma bifurcação para Mejo e Guileje. O terreno é plano, com cursos de água, sendo alguns deles de grande caudal.

A população instalada nas tabancas de Gadamael Porto, cerca de 400. e em Ganturé (sede do Regulado), cerca de 200 indivíduos são beafadas. Existem ainda fulas, tandas, mandingas, landumas, bagas, nalús, sossos etc. Dedicam-se principalmente ao cultivo do amendoim, arroz e à caça e pesca principalmente para o abastecimento da tropa. As Praças “U” [, recrutamento local], pertencentes à Companhia, eram 31, existindo ainda 45 Caçadores Nativos.

Ficámos portanto junto da fronteira com a República da Guiné, Guiné ex-Francesa. Não estávamos preparados para aquele clima e éramos desconhecedores da cultura e língua daquelas gentes. Repetia-se a situação, era raríssimo ouvirmos uma frase em português. Palavrões, sim.

Enquanto todos jantávamos, o dito bacalhau, ouviu-se o arrancar do motor e acenderam-se as luzes. Estávamos já instalados, e de serviço a tempo inteiro – 24 horas por dia – em terras da Guiné. A partir daquele momento tínhamos que estar preparados para tudo, até para termos que ouvir alguém gritar:

– Não estou aqui para enganar ninguém, estou aqui porque a casa quer e a casa manda!

Era bem verdade que a grande casa guiada por Salazar queria e ordenava.

Cansados, dormimos, os que não foram destacados para os primeiros serviços. De manhã seria um outro dia. Logo tivemos o primeiro grande problema: – não tínhamos um Padeiro na Companhia. Fui eu que solucionei essa enorme falha. Era filho e neto de Padeiro, tinha trabalhado desde muito pequeno, depois de deixar de estudar fora Padeiro, tinha inclusive a Carteira Profissional de Ajudante de Padeiro. Acompanhei o fabrico do primeiro pão de Gadamael Porto e Ganturé. Não era complicado fazer bom pão, a farinha era de boa qualidade e oriunda de França. Aliás toda a população civil fazia propaganda diária da moagem francesa, muita da roupa que vestiam era feita do pano de sacas de farinha.

Começámos a conhecer os hábitos daquelas gentes, acordando diariamente com o troar do pilão que desfazia miolos e as ideias. Verdade que, por vezes, escutasse o toque do clarim, mas por pouco tempo. Fiquei cativo, o único pensamento, mesmo cativo. Agrilhoado. Tinha de libertar dessa ideia.

Iniciou-se uma nova fase das nossas vidas depois de todos instalados. Ficaria connosco o alferes miliciano que deixara de fazer parte da Companhia que havíamos rendido, e que esperava nova colocação. Continuavam as desigualdades. Uma Messe com 2 alferes milicianos (o tal que entretanto esperava colocação, o alferes Póvoa, comandante das tropas destacadas), 1 sargento e 3 furriéis milicianos.

Começam a surgir inúmeros boatos, postos a circular pelo PAIGC, focando ataques e destruições nas nossas tropas, criando-nos não só a nós como às populações uma certa insegurança. Queria acreditar que sofrer seria natural, as bonitas flores também sofrem. O meu grande problema era não gostar de arroz.

Como se tinham refugiado na República da Guiné muita população desde 1963, a nossa Companhia começou a exercer, quando estes visitavam a família, ações tendentes a persuadi-los a regressarem a Ganturé e Gadamael Porto, iniciando-se logo um aumento da população. A diminuta população existente dedicava-se ao cultivo de mancarra e à caça e pesca. O peixe denominado por nós da bolanha servia para o abastecimento próprio e para venda à nossa tropa. Portanto íamos começando a conhecer aquelas gentes, adaptámo-nos, melhorando progressivamente o espaço, que seria a nossa terra.

Na Messe tínhamos um gira-discos, que ali ficara e somente um disco. Este era – «

Sony and Cher» – “I got you Babe”. Parecia mais estarmos nos "rangers", em Lamego, massacrados com as músicas “O sambinha chato” e “Et maitenant”.

Havia um refeitório para as praças, com mesas feitas de caixotes de munições e bancos improvisados. As primeiras avionetas começaram a aterrar em Gadamael Porto, visto em Ganturé não existir uma pista, e a ansiedade do correio começou por ser natural. Tínhamos que ir à sede da Companhia buscar o correio: a carta e o aerograma com a notícia da família. Também o contacto com a namorada, noiva e madrinha de guerra. Quando avistávamos a avioneta, inventávamos desculpas para ir buscar o correio.

Como especialista de minas e armadilhas, após ordens do capitão que nos visitou [,em Ganturé,] comecei a rebentar, com petardos de trotil, aqueles monumentos enormes, construídos pelas formigas, chamados de bagabagas, que eu nunca tinha visto. As formigas construtoras de betão armado eram o exemplo vivo da unidade, a mesma união que pretendíamos no futuro para nós militares. Eram potenciais abrigos para o PAIGC em futuros ataques ao aquartelamento, não muito longe da fronteira.

Mais tarde concluímos que não era bem verdade esta opinião, porque os bagabagas serviam também para nossa defesa. Começava a ambientar-me, e o trotil que inicialmente utilizara, depois de umas tantas mordidelas das formigas que assistiam não pacificamente à invasão das suas casas, foi substituído pelas granadas, colocadas nas fendas, e com uma corda não esticada, puxava junto da paliçada.

Esse trabalho, depois de milhares de mordidelas daquelas formigas que depois de arrancadas à pele, e amputadas das cabeças, continuavam a morder, foi a primeira grande experiência. Começara já a fazer o estrangulamento do cordão lento com o detonador, com os dentes (em lugar de utilizar o alicate estrangulador), como era ensinado no Curso de Explosivos de Minas e Armadilhas, em Tancos. Havia aprendido a fazer o estrangulamento, nome dado ao acto de ligar o detonador ao cordão lento, na direção das costas. Isto para não sermos atingidos no rosto, e principalmente nos olhos.

Lembrei as pragas bíblicas: – As águas convertidas em sangue; as rãs; os mosquitos; as moscas venenosas; a peste nos animais; as úlceras; o granizo; os gafanhotos; as trevas e o anúncio da 10.ª praga. Eram as primeiríssimas pragas que anunciavam outras. Cortou-se o capim (capinar) em toda a zona entre a paliçada construída com chapas de bidões e terra batida no meio, e o arame farpado. Começámos por limpar a zona mais à frente, cortando a vegetação e queimando-a. Já tínhamos uma visão mais ampla de toda a zona circundante do aquartelamento.

Os abrigos foram melhorados, consoante aquilo que os militares consideravam ser mais cómodo, e aqui e acolá iam surgindo uns pequenos luxos para o local. Tudo obra executada nos intervalos das primeiras patrulhas, estas bem perto dos aquartelamentos. Existiam furriéis milicianos em Guileje e Mejo, que tinham estado comigo noutras unidades na metrópole. Quando se abasteciam em Gadamael, passavam por Ganturé. Sempre que os encontrava bebíamos umas cervejolas. A cerveja era também camarada.

Todos os dias eram nomeadas equipas para trazerem água, sempre necessária, havia de ser transportada para o aquartelamento, puxada com um motor para bidões. Era utilizada para alimentação e a higiene de cada um. Não havendo casas de banho apropriadas, o banho era com um púcaro improvisado, feito de uma qualquer lata com uma asa de arame, que derramava aquele líquido precioso sobre o corpo. Outra equipa ia à lenha.

Os copos eram feitos de garrafas partidas com óleo queimado com um ferro em brasa. Depois de golpes na boca, concluímos ser importante raspar as arestas nas pedras ferrosas, visto a zona ser rica em minério de ferro. A água para beber tinha que ser tratada com pastilhas e, mesmo assim, sabia mal. Ao fim de poucos dias em terras da Guiné fizemos uma patrulha até à fronteira da República da Guiné, num dia de altíssimas temperaturas. Não estando preparados, após termos bebido toda a água, enchemos de novo os cantis num charco existente e colocámos pastilhas. A sede era demais e bebemos este líquido sem que as pastilhas fizessem efeito.

Logo de seguida Tropas “U” e Caçadores Nativos mijavam para o charco. Perdi o controlo, senti vontade de esmurrá-los. Bebera mijo, ou para ser mais claro, todos bebemos mijo. Prometi nunca mais beber água na Guiné, nem a filtrada. Esta experiência ajudou-me a saber como lidar com aquelas gentes.

Ouvíamos constantemente os rebentamentos na área, e nos intervalos o matraquear do pilão vivia também ali e depressa ficou a fazer parte das nossas vidas. Enquanto a grande parte das mulheres com as mamas escorrendo até à cintura batiam com o pilão com um toque cadenciado a quem se juntavam as bajudas, algumas com a mama firme, nós aproximávamo-nos sorrateiramente destas últimas, procurando uma pequena oportunidade para lhes tocar no corpo. Éramos jovens.

– Mim cá nega! – respondiam após o primeiro toque nos corpos nus.

Habituámo-nos a respeitar esta vontade, que por vezes não era a delas. Visto Ganturé ser a Sede do Regulado, onde o Abibo Injassó era o régulo, também rei, que não permitia que as mulheres e bajudas tivessem qualquer tipo de relações sexuais com os militares, muito embora se tentasse sempre que existisse uma oportunidade, principalmente com as lavadeiras. As operações sucediam-se, principalmente as patrulhas de apoio às companhias de Mejo, Guileje e Sangonhá, o abastecimento era descarregado em Gadamael Porto.

O régulo era o elo de ligação entre a nossa unidade e os informadores. Criou-se uma rede de Informação. O informador era um pau de dois bicos, para nós positivamente, muito embora algumas vezes se colocasse em causa a informação. Tínhamos assim conhecimento da movimentação do PAIGC na zona. O informador era pago pela informação, e se ela fosse verdadeira, recebiam mais.

A nossa tropa ajudava a população civil, facultando por exemplo a utilização das viaturas para o transporte de cargas pesadas. Também existia algum emprego para os naturais, nomeadamente nas obras dos aquartelamentos e com o contributo das lavadeiras na lavagem da roupa. Fomentou-se o cultivo do arroz, mandioca, batata-doce, milho, árvores de fruto.

De Gadamael tivemos conhecimento que os reabastecimentos para a zona far-se-iam pelo dito cais do aquartelamento, que continuava a ser uma caixa de uma GMC. Tarefa ingrata essa visto que corria a CART 1659, o risco de passar a comissão a descarregar toneladas e toneladas de mercadoria, que caiam na água e se enterrava no lodo. Cada barco para descarregar era um problema, e a nossa tropa tinha que inventar para não se afundar na lama com um saco às costas ou uma caixa de cerveja. Muitas caixas ficavam perdidas no rio. Íamos a Gadamael Porto, principalmente para falarmos com os amigos. Tirávamos fotografias, algumas demonstrativas das más condições que possuíamos. De várias viaturas conseguíamos montar uma.

Fizemos a primeira Operação ao famoso “Corredor da Morte”, também denominado “Corredor de Guileje”.

_____________

Nota do editor:

Último poste da série > 24 de janeiro de 2018 >

Guiné 61/74 - P18247: Efemérides (267): Faz 51 anos que chegámos a Bissau, no T/T Uíge, partindo depois numa LDM e num Batelão BM-1 para Gadamael (Mário Gaspar, ex-fur mil, CART 1659, Gadamael, 1967/68) - Parte I