1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 25 de Setembro de 2019:

1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá e Bambadinca, 1968/70), com data de 25 de Setembro de 2019:

Queridos amigos,

"A Crónica da Libertação" é uma narrativa que o Presidente Luís Cabral, preso na Fortaleza da Amura, foi esboçando, com recurso a memórias. Liberto, teve alguns apoios e esclarecimentos sobre os factos descritos, ele fizera a sua narrativa sem qualquer documentação. Daí o texto, hoje obrigatório para o estudo da luta armada não ter rigor na sequência histórica, nomeadamente quanto ao período que está aqui a ser analisado, entre 1964 e até princípios de 1966.

A despeito destas lacunas, Luís Cabral evidencia a estratégia gizada para o Sul que, diz ele, ultrapassou todas as expetativas postas por Amílcar Cabral, quer quanto ao vigor da desarticulação como quanto à possibilidade de abrir ligações e canais de abastecimento entre a República da Guiné e um conjunto de bases que permitiram a implementação do PAIGC apoiado por populações no Sul e junto do Corubal, acrescentando-se a esses sucessos de 1963/1964 a região do Morés.

Releva a chegada do armamento pelo canal marroquino e as armas e demais material soviético que começa a chegar em grandes quantidades ao porto de Conacri, já em 1964.

É uma escrita de cunho vitorioso em que o acento tónico é posto na profunda admiração de Luís Cabral sobre o seu irmão.

Um abraço do

Mário

Missão cumprida… e a que vamos cumprindo (46)

Beja Santos

“Muito tempo eu andei

com um braço engessado.

De ter a mania de palhaçar,

tive este mau olhado.

Sargento Pedro me convidou

para ir ginástica treinar

e um dia fomos falar

com quem o treino organizou.

O Isaac não rejeitou

e nesse dia comecei.

Umas sapatilhas calcei

e vesti também um calção,

e efectuando a instrução

muito tempo eu lá andei.

A 16 de Abril, a praticar

no Benfica de Bissau,

o caso esteve muito mau.

Quando um pulo fui jogar,

entrou comigo o azar,

caindo desequilibrado.

No chão fiquei deitado,

e alguns gemidos lançava

e ao fim de dias andava

com um braço engessado.

Para o tratamento fazer

na Amura eu fiquei

e todo o tempo andei

sem o braço poder mexer.

Mal podia escrever:

para a família não duvidar

tinha osso fora do lugar

que o braço não endireitava

e só assim eu deixava

de ter a mania de palhaçar.

Os médicos me receitaram

supositórios para tomar

e ondas curtas ia levar.

Mas com isso não me curaram.

Muitos dias se passaram

e o osso continua rachado.

Talvez seja ainda operado

mas não sei quando é

pois na Província da Guiné

tive este mau resultado.”

********************

Deixemos o bardo em paz com os seus trambolhões, de braço ao peito. Continua de pé esta necessidade de dar amplitude à compreensão da guerra em que o BCAV 490 este envolvido, muitas vozes se têm alevantado para contar o rol de peripécias do que foi aquela luta pela independência, como vimos o rol é mais minguado no que tange a tornar compreensível a reação das forças portuguesas. A um desequilíbrio notório no volume das vozes, há que fazer o desconto a omissões e ao som estereofónico da propaganda. Manda a elementar justiça que o contraditório esteja sempre em cima da mesa, e é com essa preocupação que se releva agora um depoimento de quem acompanhou muito de perto Amílcar Cabral, o seu irmão Luís escreveu a “Crónica da Libertação”, publicada em Portugal em 1984. Deposto pelo golpe de 14 de novembro de 1980, preso e acusado da mais alvar tirania, Luís Cabral entendeu responder refugiando-se na história do PAIGC por via da ação e do pensamento de quem tudo inspirou, por toda a crónica é sempre o líder fundador quem está no palco. Veja-se resumidamente o que ele nos diz de 1962 até aproximadamente ao tempo em que teve termo a comissão do BCAV 490.

Em 3 de agosto de 1961, o PAIGC decretara a passagem à ação direta. Em outubro desse ano, Amílcar Cabral assinava uma carta aberta ao governo português, propunha negociações, sabendo de antemão que não ia obter resposta, ao tempo Rafael Barbosa e o seu núcleo iam sensibilizando a população de Bissau, a PIDE, que vira os seus efetivos aumentados, assaltou a base clandestina do bairro de Cobornel, Rafael Barbosa e outros dirigentes foram presos, deu-se a detenção de mais de mil militantes e simpatizantes. Vindos da formação da China, um punhado de guerrilheiros avança em direção ao Sul e à região de Morés. O armamento é frágil, Osvaldo Vieira, completamente cercado no Morés, teve que fugir para o Senegal, onde foram presos pelas autoridades e conduzidos a Dakar, o que obrigou a nova intervenção de Cabral. Tudo era difícil para a subversão. Tentara-se ingloriamente um levantamento no Gabú, os guerrilheiros tiveram que fugir precipitadamente. No Sul, Vitorino Costa é capturado e morto. Como escreve Luís Cabral, a notícia da sua morte levou centenas de combatentes do Sul e do Centro-Sul a abandonarem as suas bases para aguardarem na fronteira a chegada das armas. Enquanto tudo isto se passa, Amílcar Cabral estreita o seu relacionamento com o MPLA em Conacri, lançam as bases de um movimento em prol da independência das colónias portuguesas. Assim nasceu a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, Mário de Andrade e Viriato da Cruz eram os representantes do MPLA e Marcelino dos Santos da FRELIMO, os escritórios da organização ficavam em Rabat. O reino de Marrocos cede armas que depois de algumas peripécias que podiam ter custado caro ao movimento liderado por Cabral, no final de 1962, começam a ser distribuídas pistolas-metralhadoras. Luís Cabral não data os acontecimentos, mas está inequivocamente demonstrado que mesmo antes das frentes estarem abastecidas de armas, já no segundo semestre de 1962 houvera importantes destruições de pontes e pontões e destruídas as fontes de comunicação. Ganhava-se experiência e criavam-se bases de guerrilha onde se acreditava que o inimigo só dificilmente lá podia chegar. Mas o quadro de repressão intimidava profundamente as populações.

Luís Cabral nos últimos anos de vida

E ele escreve:

“Com a chegada de armas automáticas – entre as quais a ‘patchanga’, com os seus carregadores de 72 balas, que era altamente temida pelo inimigo – tudo isso acabou. Começaram a surgir vastas regiões completamente libertadas, onde só imperava a autoridade do partido; organizaram-se nas tabancas os Comités do PAIGC, para o controlo da vida das populações e do abastecimento da guerrilha. Cada família era obrigada a ‘medir’ uma certa quantidade de arroz ou outro alimento, para a base mais próxima da tabanca. Os responsáveis muitas vezes obrigavam jovens a regressarem às suas casas porque o número de pessoas nas bases aumentava sem parar e era preciso garantir os trabalhos do campo e não despovoar as tabancas.

Centenas de homens vinham a diversos pontos da fronteira para carregar armas e munições: o entusiasmo dos combatentes era tão grande que alguns responsáveis escreviam ao Secretariado para afirmar que, com mais duas dezenas de pistolas-metralhadoras, seriam capazes de libertar toda a sua área. As forças colonialistas encontravam-se incapazes de reagir; foram surpreendidas pelo aparecimento de armas automáticas potentes em várias zonas do país e tiveram muitas baixas”.

Luís Cabral revela que Amílcar Cabral estava admirado de tudo estar tão bem. O que se estava a passar no Sul revelava-se surpreendente e Domingos Ramos enviou Abdulai Barry para o outro lado do Corubal, para a Mata de Fifioli. É nesta fase que em Samba Silate, não longe de Bambadinca, houve grande repressão depois de denúncia de jovens que estariam a frequentar as bases da guerrilha, havia na povoação uma missão católica e um padre de nacionalidade italiana, António Grillo, denunciou a violência cometida e foi expulso da Guiné. Formava-se um grupo de guerrilha na região do Xime, tentar-se-á durante toda a guerra destruir estas bases, em vão.

Escreve a Luís Cabral que do Morés a luta ia-se alargando ao longo de 1963 para a área de Biambi e dali até Canchungo (Teixeira Pinto). É neste período, em fins de 1963, que Luís Cabral visita pela primeira vez a zona do Quitafine, que fazia fronteira com a República da Guiné. Descreve esta viagem e o seu encontro em Cassaca com Manuel Saturnino Costa, que era irmão de Vitorino Costa. Segundo Cabral, a população do Quitafine tinha aderido massivamente à luta. É nessa altura que Luís Cabral se apercebe que havia situações anormais na vida da guerrilha, ninguém era muito explícito mas deduzia-se que havia jovens dirigentes que praticavam atos despóticos que intimidavam as populações. E assim germinou a ideia de fazer um encontro de dirigentes que ocorreu num local chamado Cassacá, a cerca de quinze quilómetros do Como, esse encontro decorreu em fevereiro, enquanto se combatia na ilha, como é sabido o encontro transformou-se em congresso, levou à reestruturação das forças armadas e à punição dos elementos criminosos.

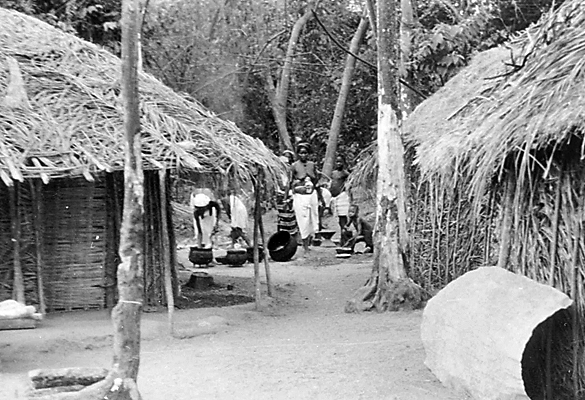

Depois de algumas tiradas propagandísticas sobre os acontecimentos da batalha do Como, Cabral refere a consolidação do posicionamento do PAIGC no Sul, era uma área que compreendia os setores de Cubucaré, Quitafine, Balana e Como. Um cineasta de nome Mário Marret, por essa época, visitou as zonas onde o PAIGC era preponderante e recolheu o material sobre o primeiro documentário cinematográfico com o título “LALA QUEMA”, seria o primeiro instrumento de sensibilização da opinião pública internacional.

Entretanto, chega o apoio do armamento soviético, o equipamento para o exército altera-se profundamente e Luís Cabral relata a vida em Conacri, a reorganização administrativa do partido no exílio, as visitas de Cabral às diferentes frentes, e a criação de um novo palco de guerra no Boé. Cabral dá igualmente conta da continuação de tensões com outros partidos políticos rivais, desta vez em Dacar. E descreve a formação dos quadros, a abertura de escolas, a criação de pessoal na área da Saúde, é o que ele vai esmiuçar num capítulo intitulado “Criar uma vida nova em cada parcela libertada”. Por razões que seguramente se prendem com a falta de documentação, dado que esta crónica foi escrita na prisão, dá alguns saltos bruscos em termos cronológicos, fala-se dos bombardeamentos na área do Morés, a aprovação da Lei da Justiça Militar, a expansão da frente de Leste, a morte de Domingos Ramos em Madina do Boé, a formação de quadros cabo-verdianos em Cuba, enfim, está literalmente a diluir-se a cronologia dos acontecimentos, ganha uma certa opacidade a evolução militar entre 1964 e 1965.

É talvez por isso desejável fazer-se recurso de novo à tese de doutoramento de Leopoldo Amado que seguiu metodicamente as vicissitudes do calendário.

Chico Mendes (Chico Té), depois da morte de Domingos Ramos era comandante da região do Boé

(continua)

____________

Notas do editor

Poste anterior de 14 de fevereiro de 2020 > Guiné 61/74 - P20649: Notas de leitura (1264): Missão cumprida… e a que vamos cumprindo, história do BCAV 490 em verso, por Santos Andrade (45) (Mário Beja Santos)

Último poste da série de 17 de fevereiro de 2020 > Guiné 61/74 - P20660: Notas de leitura (1265): Dicionário de Paixões, por João de Melo; Dom Quixote, 1994 (Mário Beja Santos)